「るろうに剣心」に学ぶ、マンガに慣れてしまった私たちが團菊爺・菊吉爺にならない方法。

初めてマンガを読んだ時のことを、今も鮮烈に覚えている。

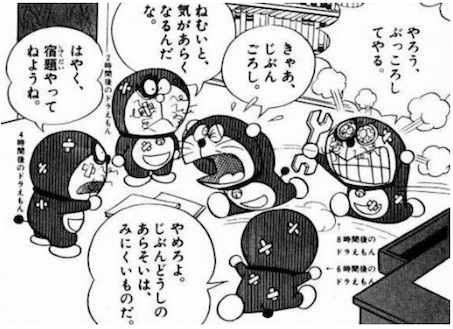

なんの気まぐれか、当時6歳の私に父親が買ってきたマンガが『ドラえもん』の5巻であった。もう一度言おう。初めて買ってもらったマンガは『ドラえもん』の5巻だ。

なぜ1巻を買ってくれなかったのかは、あれから30年以上経つ今も謎のままである。本屋に5巻しかなかったのか、それとも何も考えていなかったのか……。

しかし5巻には名作「ドラえもんだらけ」が収録されているので、父親の意図せぬファインプレーであったことは認めざるを得ない。SF(すこしふしぎ)を感じさせる導入本としては『ドラえもん』の5巻は100点である。

このように思わぬ名作が収録されていたからよく覚えているよ!……といった話では、実はない。今も記憶に残っている理由は、もらった単行本の全ての漢字に手書きでルビが振られていたからである。

幼稚園児の私のために父親がしてくれたのだが、単行本まるまる一冊分の漢字にルビを振ることのなんと面倒くさいことか。一度自分でもやったことがあるのだが、想像の8倍くらい面倒くさかった。

絵に描いたような昭和の堅物親父であった彼が、忙しい中時間を割いてよくやってくれたなと思う。あまり構ってもらえなかったので、尚更嬉しかったのだろう。

ちなみに父親は全く覚えてないそうだ。

マンガに飽きる日

あれから30年以上経つが、いまもマンガを読み続ける日々が続いている。ジャンル問わず、媒体問わず、本当にずっと読み続けている。

大人になったら自然と読まなくなるものだと、いつかは飽きる日が来るのだと思っていたのだが、何も変わらないまま年を重ねてしまった。不安しかない。

オッサンなのに、まだマンガ読んでるダサい奴いる!?いねぇよなぁ!!?というマイキーの声が聞こえてきそうなものだが、同年代の杏ちゃんも読んでるらしいから大丈夫。

杏ちゃんはダサくないから、私もダサくない(震える声で)。

という論理の飛躍はさておき、昔ほどマンガを読むことを周囲から批判的に捉えられることは無くなったなと実感している。テレビをつければ、タレントがオススメのマンガを紹介しているし、誌面やWebでも誰も知らないようなランキングが乱立されている。

マンガが文化として市民権を得られたとするならば、1ファンとしてこんなに嬉しいことはない。

しかし最近、流行のマンガを読んでも面白くないなぁと感じることが多くなってしまった。

鬼滅の刃・東京リベンジャーズ・怪獣8号などを読んでも、ワクワクするようなことはあまりない。鬼滅に至っては10巻くらいで脱落してしまったので、未だに遊郭編が終わらない。

前回の記事でも触れたのだが、これは作品ではなく、私自身に問題があるように思える。

年を重ね趣味嗜好が変わった今も少年誌に縋りついて、それでいて文句を垂れているのだから世話はない。オッサン・ストーカー・メンヘラの地獄三拍子が揃ってしまった趣がある。いっそマンガに飽きてしまえば、幸せだったのかもしれない。

團菊爺・菊吉爺

出来ることなら、こういった状況を打破したいと思っている。話題の作品を素直に楽しんで、みんなとワーワー騒ぎたいのが本音だ。しかし物事をどうしてもナナメから見てしまう底意地の悪い私は、素直にコンテンツを楽しむことが出来ない奇病を罹っているようだ。

今更性格を変えることは出来ないが、ここから更に悪化することだけは避けたい。具体的には懐古厨だけには絶対になりたくないという鉄の意志を私は持っている。

懐古厨;

「昔はよかった」というような発言を繰り返す人を指すネットスラング。たんに過去を懐かしむ人とは異なり、現在を否定する特徴がある。(中略)昔を懐かしむ“懐古”と中学生を揶揄する隠語“厨”を組み合わせたもので、蔑視的な意味が込められている。

懐古厨と思われる人と話す時、私は本当にウンザリした気持ちになる。昔を懐かしむまでは何ら問題ないのだが、それを盾に無意味にイキったあげくマウントを取ってくる奴は本当に大嫌いである。

仮に昔のコンテンツが今より優れていたとして、それはその当時のコンテンツを作っていた当人が凄いわけで、ただのイチ消費者に過ぎないお前がなにをドヤ顔でイキってんねん(早口)、となってしまうので、出来る限り遭遇したくない。

仮にそんな状況に遭遇してしまったら、ひたすら無の表情で時が過ぎるのを待つより他ない。

懐古厨のやっかいなところは、ウザいと認識しているにもかかわらず、油断すると自分自身もなってしまいかねないところにある。常に自制しておかなければ、あっさりと仲間入りしてしまうかもしれない。

コンテンツに溢れ過ぎてしまったネット社会が生んだ病こそが懐古厨かと思っていたのだが、なんと懐古厨と同様の使われ方をしている言葉が明治時代にあったと知った。

それが、團菊爺・菊吉爺である。

團菊爺・菊吉爺は、歌舞伎の好劇家間で用いられる俗語・隠語の一種。明治の九代目市川團十郎・五代目尾上菊五郎、あるいは戦前の六代目尾上菊五郎・初代中村吉右衛門こそが最高の役者であるという信念に基き、彼らに今の役者は遠く及ばないという下降史観によって役者や舞台を批判する老人のことを、それよりも若い世代が揶揄的に、あるいは老人自身が自嘲的に言う言葉。

明治時代から懐古厨の同義語が生まれていたとなると、ネット云々という話ではなくなってしまう。懐古厨・團菊爺・菊吉爺になってしまうことは、もはやヒトの宿命と言っても過言ではない(過言である)。

それでも私は團菊爺・菊吉爺にはなりたくない。ヒトの宿命だろうがなんだろうが、ウザいオジサンにはなりたくない。

純粋にコンテンツを楽しんでいた頃を、毎週が待ち遠しかったあの感覚を思い出したい。そんな時に思い浮かんだのが『るろうに剣心』であった。

青春の十字傷

『るろうに剣心』は、言わずと知れた週刊少年ジャンプの超ヒット作品だ。主演・佐藤健にて5度の実写映画化も行われているため、もはや映画の方が知名度高い気すらする。少し悲しいなと思ってしまうあたり、團菊爺・菊吉爺の片鱗が自分の中に見え隠れしている。

幕末に「人斬り抜刀斎」として恐れられた伝説の剣客、緋村剣心。明治維新後は「不殺」(ころさず)を誓い、流浪人として全国を旅していた。神谷薫との出会いや、同じ激動の時代を生き抜いた宿敵達との戦いを通じて、贖罪の答えと新たな時代での生き方を模索していく。

第1話からジャンプ本誌で追っていたということもあり、個人的には特に思い入れが強い作品だ。

色々と思い出は尽きないのだが、飛天御剣流や二重の極み,牙突といった個性的な必殺技に、同級生含めて皆夢中になっていたように思える。先に腐した『鬼滅の刃』と何ら変わらない。あの頃にDX逆刃刀があれば、きっと誰もがエセ維新志士を名乗っていたことだろう。

そんなエセ維新志士たちをよそに、当時から性格が捻じ曲がっていた私は、皆よりも知ってる感を出すためだけに、本作の参考文献である『燃えよ剣』に手を出していた。未だに時代小説系の話を振られると、『燃えよ剣』か『甲賀忍法帖』の話をふわっと話してお茶を濁している。

『甲賀忍法帖』に関しては時代小説というより、ただのエンタメやんけと突っ込まれそうで、いつもビクビクしているが。

10代の衝撃、尾を引く経験

ある意味、青春の代名詞といっても過言ではない『るろうに剣心』の中でも、特に思い出に残っている場面がある。

人誅編でヒロインの薫が殺されたシーンだ。

当時、部活帰りに4~5人の友達とコンビニに寄って立ち読みしたら上記のシーンで、全員無言で顔を見合わせたことを覚えている。

この時点で約5年ほどジャンプの第一線で活躍した漫画のヒロインが死ぬことある!?と、私を含めた多くの少年たちは、常識を大きく揺さぶられたのだった。

それから数週間、死んでる派と実は生きてる派の激しい議論が行われたのだが、しょうもないトリックで薫は生きていたこと、剣心が予想以上に腑抜けたこと、縁以外の敵が想像以上にショボかったことなどもあり、盛り上がった熱は急速に冷えていった。

縁が大好きだった私は、その後も狂経脈という中二病まっさかりの必殺技に一人でウッキウキだったのだが、それはまた別の話。

マンガに慣れたシステム1

人誅編の結末はどうあれ、周囲の人も含めてあれほど漫画に熱狂したことは当時無かった。過去の私にとって、薫の死(未遂)はそれほどまでに衝撃的であった。

それが今はどうだ。仮にヒロインが死ぬようなことがあっても、薫の時ほどショックを受けることはないだろう。

別マンガのヒロインが突然トラックに轢かれて死んでしまった時だって、薫の時ほど驚くことはなかった。

(あまりの展開にドン引きしたが。)

これは、私がただ薄情な人間に成り下がったからなのだろうか?それとも、人間として正しい反応なのだろうか?

2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』では、私たちの思考には直感的な速い思考と熟慮熟考の遅い思考の2種類があり、これらが相互的に作用することで課題解決や意思決定を行っていると主張されている。

著書では速い思考をシステム1、遅い思考をシステム2と定義しているため、本記事でもこれに則りたい。以下にシステム1とシステム2の特徴を、ものすごく乱暴に要約する。

システム1:直感的で速い

・自動的かつ高速に機能する。努力はほとんど伴わない。

・印象,感覚,傾向を形成し、辻褄を合わせる。

・手元の情報だけを重視し、手元にないものを無視する。

・因果関係や意志の存在を推定したり発明したりする。

システム2:熟慮熟考で遅い

・システム1では解決出来ない知的活動を行う。

・怠け者なので、機能させるには注意が必要となる。

・活動は多種多様で、意識的かつ論理的である。

・代理,選択,集中などの主観的経験と関連づけられる。

私たちが意思決定や課題解決を行う場合、そのほとんどがシステム1によって決定されている。取引先で初対面の人とスムーズにお話が出来る理由は、システム1が負荷なく直感的に状況を判断しているからだ。一方で、提案内容の妥当性を検証する時は、システム2がフル稼働している。

個人的に面白い事例と思った部分を紹介したい。

著者が海外で休暇を楽しんでいた時に、偶然知人に遭遇した。著者は大変驚きつつも偶然の遭遇を喜んだのだが、その2週間後、別の国で先の知人とまたしても偶然再会したそうだ。

著書はこの滅多に無い経験を振り返った時に、2度めに遭遇した時は最初の時ほど驚かなかったことに気づいた。

この現象について著者は、海外で知人と2度遭遇するという天文学的な確率に驚くよりも、海外旅行好きな知人と妙な場所で2度遭遇することを当たり前と捉える因果関係をシステム1は構築したためと説明している。

統計的なデータを無視して、システム1は自らがが作り上げた因果関係に結論を委ねがちだ。

驚き自体が、自分の世界をどう理解し何を予想しているかを端的に表す。予想は、大きく二つに分けることが出来る。一部の予想は能動的で意識的である。これから起きることを待ち受けているときなどがそうだ。(中略)だが実際には、受動的に予想している出来事のほうがずっと多い。つまりあなたはその出来事を待ち構えてはいない。ところがそれが起きても驚かない。これらは能動的に予想するほど発生確率は高くないものの、状況によってはごく当たり前の出来事である。

とても馬鹿げた主張のように思えるが、どんなに発生確率が小さい出来事であっても一度経験してしまうと驚かなくなると抽象化すれば、受け入れられないだろうか。

例えば、はじめてオレオレ詐欺の電話がかかってきた時は驚き戸惑うかもしれないが、2度めだったら落ち着いて対応出来る、と言われれば割と納得感はある。

話をマンガに戻したい。

私の悩みである「流行りのマンガにワクワクしない」現象であるが、これは私のシステム1に原因があると考えている。

30年以上マンガを読み続けてしまったせいで、多くの物語から無数の因果関係をデータベースにしまい込んだ私のシステム1は、初見のマンガであっても類似の展開をデータベースから引張りだし、受動的に予想してしまっているように思える。

例えば私が『鬼滅の刃』の無限列車編を読んでいた時は、「薫ほど重要なヒロインが死ぬ(未遂)展開もあり得るのだから、ぽっと出の煉獄さんがあっさり死んでも不思議じゃない」と、無意識下で予想し受け入れてしまったのかもしれない。結果、驚きもなければ感動も薄い。

せっかくの名シーンを読み手が台無しにしてしまった。

システム2を起動させるために

思考の大部分を判断するシステム1がマンガに慣れてしまった今、『るろうに剣心』を読んでいたあの頃のような熱狂を味わうことは難しいかもしれない。

それでもマンガを楽しみたいならば、システム1のような直感だけに頼って読むのではなく、違った見方を熟慮熟考するシステム2を起動させるような読み方をすることが必要だ。

私たちは世界を単純化し分かりやすい結論に飛びつく傾向があるが、長い時間をかけて作り上げられたコンテンツを味わい尽くすには、システム1だけでは役不足である。

ある言明の理解は、必ず信じようとするところから始まる。もしその言明が真実なら何を意味するのかを、まず知ろうとする。そこで初めて、あなたは信じないかどうかを決められるようになる。(中略)システム1はだまされやすく、信じたがるバイアスを備えている。疑ってかかり、信じないと判断するのはシステム2の仕事だが、しかしシステム2はときに忙しく、大体は怠けている。

一つのコンテンツをつくるのにかかる労力を思うと、システム1で直感的に物語を判断してしまうなんて、とんでもないことである。

作者が意図した、時には作者が意図すらしない深読みをしようとした時に、私たちのシステム2は起動し、直感的に読むだけでは得られない経験が出来る筈だ。

天翔龍閃の発動を予想する由美と方治の如く、右か左を深読みする姿こそが正しいマンガの読み方なのかもしれない。

まとめ

何度も言うが私は懐古厨・團菊爺・菊吉爺の類には絶対になりたくないので、今後も注意し続けなければならない。しかし口に出さないだけで、私のシステム1は流行りの作品を過去に作成した因果関係から直感的に判断し、時に卑下していた可能性がある。

たとえマンガであってもサラッと読み終わらず深読みすることが、新たな楽しみ方への近道と信じたい。noteを始めたことは意図せずシステム2を起動する良いキッカケであったように思える。深読みオジサンは人間を新たなステージに導くかもしれない。

……ということで、もし皆さんが深読みオジサンを見かけてもキモイと声に出さず優しくしてくれると嬉しいです。

それでは。

(今までの記事はコチラ:マガジン『大衆象を評す』)