【お米の勉強】お米ができるまでと玄米について

「米」という字を

バラバラにしてみると、「八十八」になります。

昔からお米づくりには

八十八の手間がかかると言われてきました。

今は機械化されていますが、

それでもお米をつくるには

30以上の手間があると言われています。

生産者さん達の思いが

ぎっしり詰まった大切なお米は

どのようにしてつくられているのでしょうか、、、

とある新潟の農家さんを参考に、

学んだ事をnoteにメモします。

1)お米ができるまで

1、苗を育てる(4月上旬)

2、田おこし(4月下旬)

3、代かき(4月下旬~5月上旬)

4、田植え(5月中旬)

5、中ぼし(7月)

6、肥料(7月)

7、農薬をまく(7月〜8月)

8、稲刈り・脱穀(9月)

9、刈り取られた稲

では1から見ていきましょう。

1、苗を育てる

① 3月中旬 : 種もみ(種を選びます)

→ 4月上旬 : 苗を育てる。

② 苗は育苗箱(いくびょうばこ)で育てます。土に種をまいて、その上に薄く土をかけます。

③ 育苗箱はビニールハウスで管理をし、苗を発芽させます。

ビニールハウスは開けたり閉めたりしながら、温度の管理や土の水分調整もします。

寒すぎは良くないのでストーブを置いて調節することもあります。

(赤ちゃんと同じなので、よく様子を見ることが大切です)

④ 水や肥料を与える。(20センチくらい育ちます。)

2、田おこし

4月下旬 : 田植えの準備が始まります。

トラクターで冬の間に固くなってしまった土を、柔らかくするために耕します。土に空気や栄養を入れて、稲が良く育つようにする作業です。

3、代かき

4月下旬~5月上旬 : 田おこしの後、田植えをしやすくする作業のことです。

① 田に水を入れる。

② ロータリーで水と土を混ぜながら田を平らにする。

(水と土の割合が偏ってはダメ。調度良くならないといけない。)

4、田植え

5月中旬 : 田に苗を植える作業をします。

大切に育てた苗を育苗箱から外して田植え機にセットします。

田の中をまっすぐに進み、回転する機械のツメが苗を素早く1つ1つ摘み取っては田に植えていきます。

5、中ぼし

7月 : 1週間ほど田の水を抜いて表面の土を乾かします。

水を抜くことで土の中に空気が入り、根が元気になって伸びます。

土の養分を吸収しやすくなるのです。

(水を抜くといっても、カラカラではなく耳たぶ位の柔らかさ)

6、肥料

稲が均一に成長するように、様子を見ながら追肥をあたえます。

追肥とは、、、田植えの後に肥料を追加すること。

7、農薬をまく

7月~8月 : お米が実る前のこの時期に稲にとっての大きな敵が、、、

稲の病気や稲につく害虫です。

そのため稲を守るために

必要な分だけ農薬を蒔きます。

農家さんはなるべく農薬を少なくするために、

病気に強い稲を使ったり

アイガモを放って害虫を食べてもらうなどの

工夫をしているそうです。

8、稲刈り・脱穀

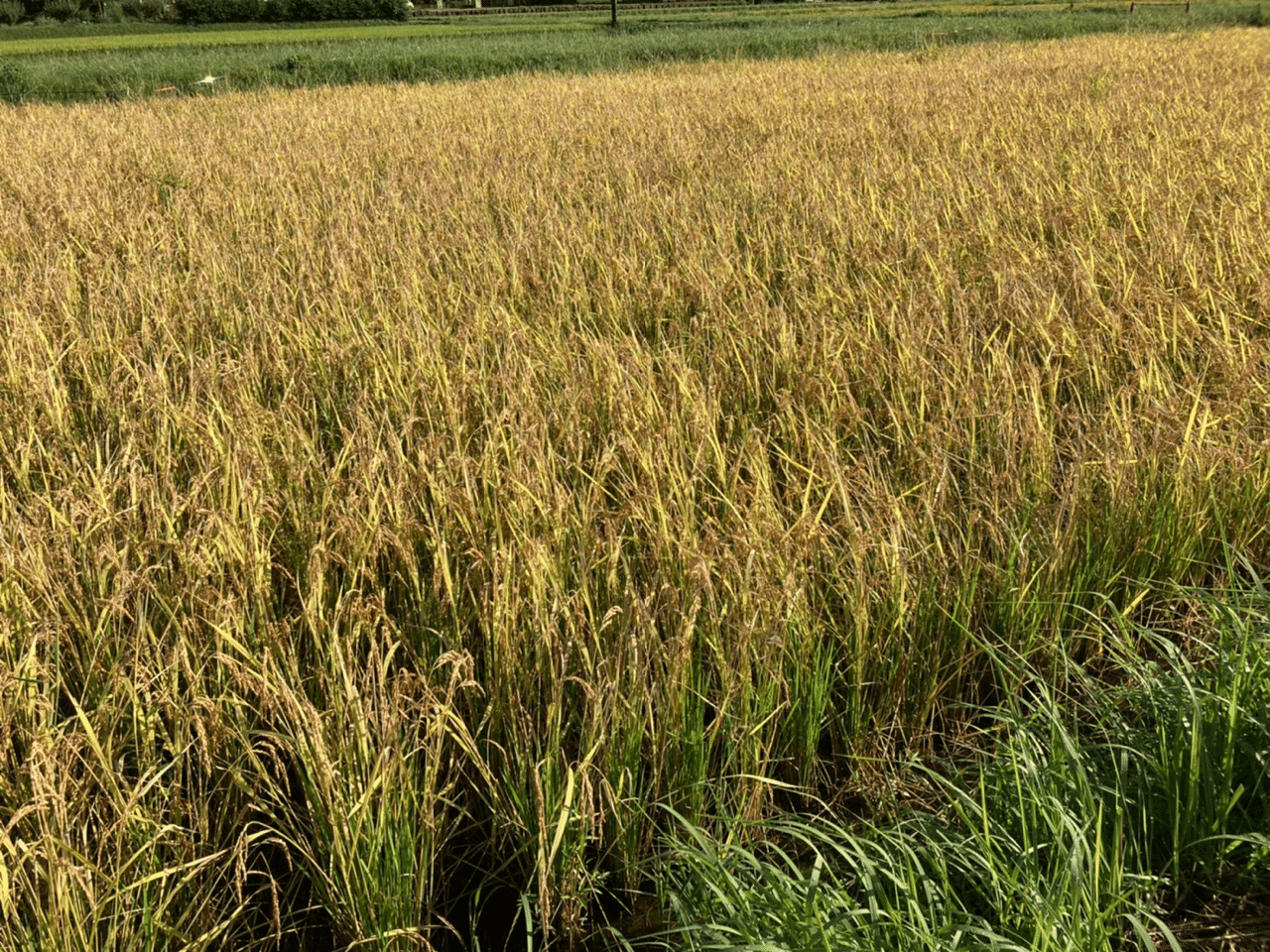

9月 : 黄金色に染まった立派な稲穂が付いています。

いよいよコンバインで稲刈りをします。

(稲から籾を刈り取る作業もコンバインでできます。)

9、刈り取られた稲

刈り取られた稲は乾燥させます。(水分を30%から15%にする)

天日干しができればいちばん理想ですが、JAのカントリーエレベーター(大規模乾燥一時保管施設)という施設に収められます。

乾燥した籾は、籾すり機で玄米に加工されます。

状態をチェックされクズ米と出荷用玄米に選別、ランク付けをされます。

サイロというタンクに入れられ、質が落ちないように低温で管理されます。

こうして私達の食卓へと旅立つ準備はできていくようです。。

昔は家族総出でひとつひとつ手作業で行っていた田植えも、今は機械化が進んだおかげで1日1人2ヘクタールは植えられるようになったそうです。

(東京ドームの約半分くらい)

こんなにいろいろな作業を経て無事に出荷となるまでの、生産者さんの気持ちを考えると本当に一粒一粒が大切です。

2)美味しいお米作りの環境とは

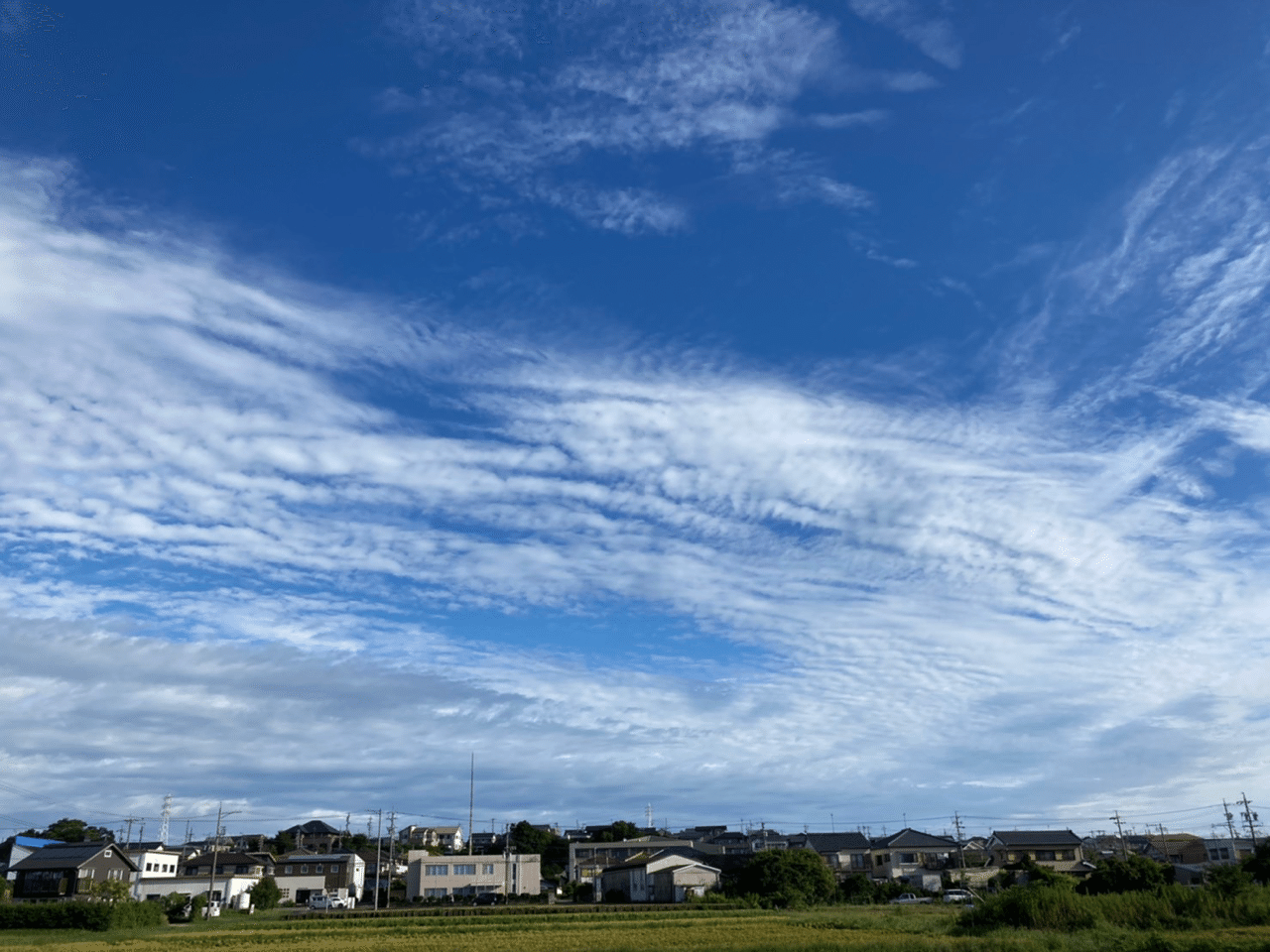

お米づくりにはその土地の自然環境や、気候条件が関わるといわれています。

地球温暖化の影響で平地では、稲が育つ大切な時期に熱帯夜が続くようになり、昼夜の気温差があまり無くなってしまい、暑さに強くない品種などは良い状態で収穫ができなくなっている、、ということが実際に増えているそうです。

一般的には「綺麗な水がふんだんにあり、昼と夜の温度差が大きいこと」が美味しいお米をつくる環境と言われています。

標高の高い川の地域の方が水や気温の条件が稲作に適していて、美味しいお米ができやすいと言われています。

山間の水はとてもきれいで、山の土の養分をしっかり吸収していて必要な栄養素を豊富に含んでいるそうです。

ただ、、

水と圃場の環境だけで、本当においしいお米ができるかといえばそうとも言いきれないのです。

適期に必要な肥料を必要な分だけ与え、しっかり土の管理をされている農家さんと、そうでない農家さんとでは稲を育てる土の力が全然違うのです。

農家さんの日々の研究と、並々ならぬ努力があるからこそ、美味しいお米作りができているのだという事です。

3)お米の構造

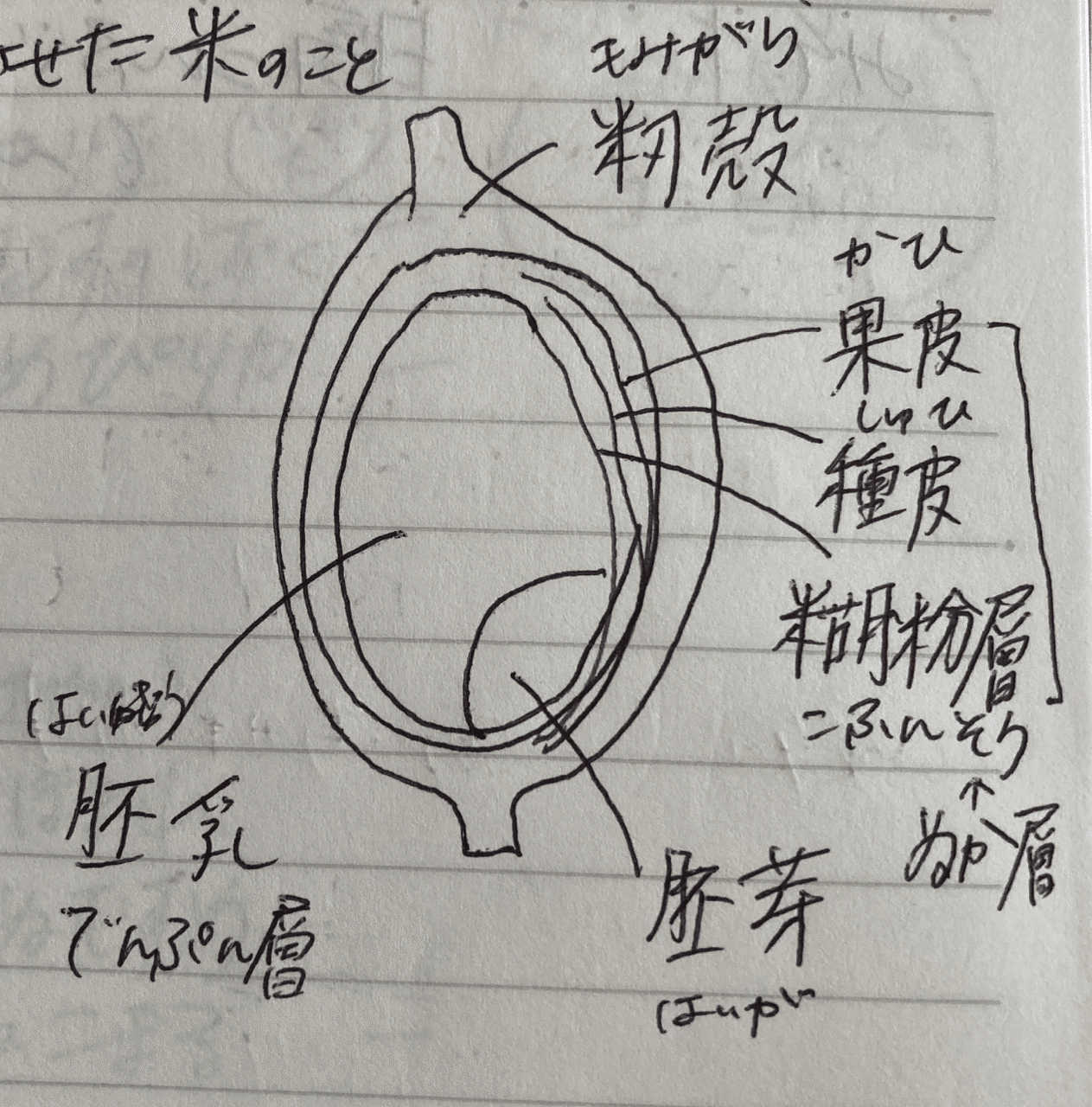

さて、お米ができるまでを学んだあとは、お米の構造についてです。

随分前に書いたものです。

へたくそな絵ですがお許しくださいね。

1、もみ殻

稲を刈り、実となった状態で米全体を覆っているかたい殻。

2、果皮

もみ殻の次にある層。

玄米では果皮がいちばん外側にきています。

3、種皮

果皮·種皮には食物繊維(セルロース)などが含まれています。

4、糊粉層(アリューロン層)

たんぱく質と脂質からなる層。洗米時に濁るのは、ココがはがれているからです。

5、サブアリューロン層

(絵にはないですが、糊粉層と胚乳の間あたり)

炊いたときに粘りを出し、米の断面を埋める保水のための層。

6、胚芽

発芽する部分で栄養豊富。白米では精米によって除かれる。

7、胚乳

お米の主成分。でんぷんが主体で加熱によってごはんになる。

沢山の栄養に包まれている白米。

美味しい白米もいいけど、

なんだか玄米が気になってきますね〜。

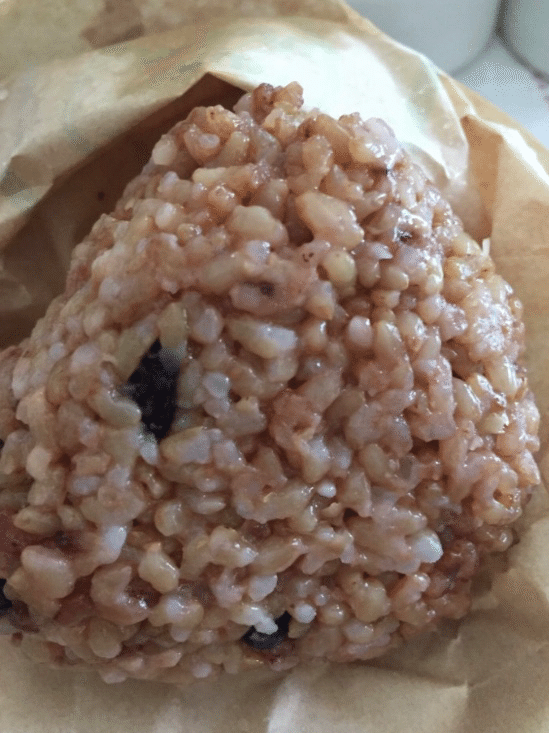

4)寝かせ玄米

私は以前、インターネットで

寝かせ玄米の冷凍おむすびを販売している

「メグリメグル」さんを見つけて買ったことがあります。

メグリメグルさんの寝かせ玄米おにぎりは、

玄米と小豆を専用の圧力鍋でふっくら炊き上げた後、

炊飯器内で3~4日熟成させたものだそうです。

パッケージはこんな感じです。

私は正直、

玄米より白米のほうが好きですが、

パッケージの可愛さも魅力的で購入しました。

味ももっちりしっかりした感じも、

とても良かったです。

寝かせ玄米のうまみがグッと詰まっていて、

噛めば噛むほど味わい深く

健康志向の方にはおススメ。

見た目も可愛いし、

味も美味しく食べやすい。

そして体に良い。

そして冷凍で販売ができる。。

とても参考になりました。

5)まとめ

今回は基本的な部分なので、

早くnoteにまとめたかった内容です。

お米の時期など西と東では

ズレがあるかもしれません。

そして時代の変化と共に

お米の育て方も変わってくる

かもしれませんが、ひとつの例として

参考にしていただければ嬉しく思います。

前回の

「美味しいお米が食べたい」の記事で

お米の保存方法について書きましたが、

タッパーかペットボトルか??

我が家はこのように保存しています↓

野菜室で保存!

ペットボトルに銘柄を張り付けています。

なんか可愛い。

興味がある方

詳しくはこちらもどうぞ。

https://note.com/omigirikanatake/n/nb6fabe4fbf58

最期まで読んでいただき

ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!