《展覧会レポ》「ブランクーシ 本質を象る」アーティゾン美術館

「ブランクーシ 本質を象る」

会期:2024年3月30日ー7月7日

場所:ARTIZON MUSEUM

アーティゾン美術館 Artizon Museum, Tokyo

6月に、ブランクーシ展へ行ってきました!

すでに会期は終了してしまっているのですが、とても良かったので展覧会レポ&感想を書いてみました。

実は今回初めてブランクーシの彫刻を見たのですが、その洗練されたフォルムに驚きました。無駄がなく核心を突いたフォルムは、それゆえにデザイン性が高いなと感じるものが多くて、どこぞの会社やブランドのロゴとして使われていてもおかしくないような作品もたくさん。

それだけブランクーシの作品が後年の彫刻、アート、デザインに大きな影響を与えたということなんだろうなと感じました。

それでは、展覧会に行かれた方も、見逃した方も、知らなかった方も、どなたさまでもお楽しみいただければ幸いです♡

▽展覧会レポ&感想スタート!

コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957)は、ルーマニアの寒村に生まれました。幼少時代よりいくつもの仕事をし、20歳からの2年間はー22歳で美術学校に入学するまでーウィーンで木彫職人として働いていたそうです。

作品紹介へ行く前に、ブランクーシの作品群を大きく貫くテーマの1つであり、展覧会名にもなっている「本質」という言葉について触れておきたいと思います。

ブランクーシは、本質についてこう語っています。

「真なるものとは、外面的な形ではなく、観念、

つまり事物の本質である」

ブランクーシはただ目に見えたものを彫るのではなく、その奥にある自分にとって大切なもの、意味あるものをずっと探っていたのだと、この言葉から伝わってきます。

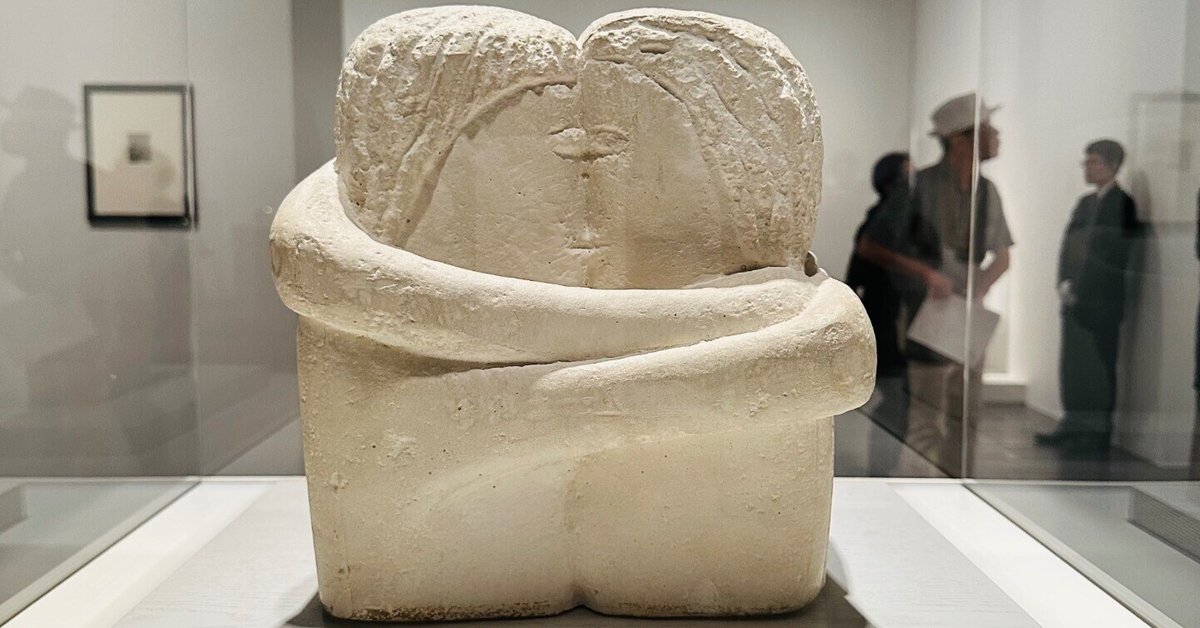

▽《接吻》

では、作品を見ていきましょう。

固く抱擁しあう2人。ロマンチックな恋人同士に見えますよね。

「私たちは元々一つだったのだ」

そんな囁き声が聞こえてきませんか?

この作品は愛情の象徴たる接吻を主題に、一個の石塊を活かして、男女の固い結びつきを彫りだしていると言われています。

ですがこれはあくまでもオフィシャルの見解。個人的には別の解釈もできると思います。

「1つの石から2人ができている」というのがこの作品の面白さで、それを踏まえると、「本当は相手なんていない」ともとれるのではないかなと。

よく見ると顔も髪型も背の高さもほとんど同じ。まるで鏡に映っているもう1人の自分と抱き合っているようです。

鏡に映ると左右が逆になるので、実は自分が認識している自分と、他人から見える自分の姿は少し違っているそうです。抱き合っている2人も所々若干違っているので、「己が認識する自分」と「他者が認識する自分」が表現されているようにも感じます。

そう考えると、《接吻》は自己の統合を示唆しているものだとも考えられないでしょうか。

《接吻》が制作された1907年、ブランクーシは美術学校を離れロダンの工房で下彫り工として働き始めるも、わずか1か月で辞めてしまいます。

「大きな樹の陰では何も育たない」との言葉を残して。

始めこそロダンの手法に触発されたものの、次第にその昔ながらの技法や制作手法の分業化に不満を募らせていったのが辞めた理由だと推察されています。

でもここでロダンから離れたことが、ブランクーシが自分の道を見つけるきっかけになったんですね。《接吻》が制作されたのは1907-1910年。ちょうどロダンの工房を去った時期から始まっています。石を直接手で彫るという原点に立ち戻ったブランクーシは、この頃から徐々にモチーフから本質のみを抽出することに精力を傾けるようになります。

自身の手法を文字通り手探りで確立していたこの時期は、ブランクーシの中できっと様々な葛藤があったのだろうと推察します。

学校を離れ、ロダンの工房も離れ、自信だけではなく不安もあったでしょうし、様々な矛盾した思いもあったでしょう。

自身の転換点。ちょうどその時期につくられた《接吻》。

この作品をつくりながら、ブランクーシの中の様々な思いや技術が紆余曲折の中、意識下と無意識化の両方で統合していき、その観念が《接吻》に表れているのではないか。

嵐が過ぎた後の凪いだ海原のような、二対の穏やかな表情を見ていると、そんな気もしてくるのです。

・

この作品が巨匠オーギュスト・ロダンの目に留まり、

ブランクーシはロダンの工房で下彫り工として働き始めます。

▽エッセンスの表出

その後もキャリアが進むにつれて、彫刻からは無駄がそぎ落とされ「エッセンスの表出」とも言うべきシンプルな形へと進化していきます。

ブランクーシのシンプルなフォルムを見ながら、突如として、花の雌しべが頭に浮かびました。

瞬間、ブランクーシがやっていたことはこういうことなんだなと理解しました。

一枚一枚、花びらを剥くこと。

雌しべは、花弁が散っても最後まで残ります。雌しべには美醜の有無もありません。花を花たらしめる一番大切でエッセンシャルな核の部分。そういうものを露見させているのだなと。

▽《空間の鳥》

同時に、ブランクーシの作品からは「無重力」「飛翔」「自由」への憧れも感じます。

1912年にパリで開催された航空博覧会へ訪れたブランクーシは、飛行機の美しさ、とりわけプロペラの美しさに衝撃を受けたといいます。

その生涯を通じて、より高次の秩序や現世的な心配事からの解放と自由を希求していたというブランクーシ。

飛行機に重力(つまり、規定概念)からの解放と自由への希望を見たのでしょう。この新しい乗り物の形態を彫刻の新たなスタンダードに据えたことで、彼の中で物理的な飛翔と精神の解放が結びつけられました。

形を磨いて、磨いて--------。

重さを削いで、削いで--------。

いずれの作品も《鳥》がモチーフですが、その直線や曲線の描かれ方を見ると、ブランクーシは鳥だけではなく飛行機からも《飛ぶ》エッセンスを抽出していたんじゃないかなと思ってしまいます。

特に《空間の鳥》の空気抵抗を極限まで抑えたフォルムからはどこかインダストリアルな雰囲気も漂ってきませんか?

実際、《空間の鳥》を1920年代にアメリカで展示するために輸送した際、税関で美術品とみなされず、工業製品と扱われ多額の関税を課せられてしまった。なんて逸話もあるそうです。

▽《ブランクーシとイサム・ノグチ》

以前ニューヨークに住んでいた頃、近所にイサム・ノグチ美術館がありました。(Uberで10分ほど走れば好きなだけイサム・ノグチの世界観に浸れるという、今思えば何とも恵まれた3年間でした。)

イサム・ノグチは1904年生まれ。ブランクーシとは28歳離れているんですね。

たくさんのアーティストがブランクーシの作品から影響を受けていますが、イサム・ノグチもその一人です。しかも彼はー弟子はとらないというブランクーシを説得してー1927年から助手として、モンパルナスにあった彼のアトリエに通っています。すごい行動力ですよね!

その教えは彼の生涯の指針になったと言われていますが、この展覧会では《魚》をテーマにした師弟2人の作品を見比べることができました。

アーティゾン美術館 HPより

本作品は、円盤の上で回転するよう、その仕様が着想された。

ほとんど鏡面のような円盤の上に、同様に磨きブロンズで仕上げられた魚が置かれることで、光が拡散および反射する効果が生じるとともに、魚が水中を泳ぐきわめて精妙な印象をもたらしている。

スクリプトを読むと、ブランクーシにとって「魚」とは、「泳ぐ」動作とセットだったことが分かります。

対して、イサム・ノグチの《魚の顔 No.2》から動きは感じられません。

感じるのは石のどっしりとした静けさ、深淵さ。

彼は魚を表現したかったわけでなく、石を彫っていたら魚に見えてきたから、題名を《魚の顔 No.2》にしただけなような感じもします。

魚のための石ではなく、石ありきの魚。

そこがブランクーシとの違いなんだと思います。

イサム・ノグチは石を愛した人です。

ブランクーシから学んだ「エッセンスの表出」は、きっと石と向き合う一つの手段になってくれたんですね。

本質を彫りだすブランクーシの彫刻スタイルが、方向性を変えながらも脈々と受け継がれていることが伝わってきました。

・

・

▽おわり

ここまで読んでいただきありがとうございます。

いかがだったでしょうか?

少しでも展覧会の雰囲気が伝わっていたら嬉しいです😊

また展覧会レポートや感想を書いていきますので、よかったらフォローしてお待ちくださいね♡

Thank you for reading!!! Big hug ♡

いいなと思ったら応援しよう!