名古屋市千種区「gallery N」にて折原智江「生活のリハビリ」を見た。

名古屋市千種区「gallery N」にて折原智江「生活のリハビリ」を見た。

作者はご実家が煎餅屋さんだとのこと。煎餅を作る手仕事の日常風景から、手を動かすうちに何かができる、ふくよかな体験を生育と共に培った、との物語が想像つく。実際どうなのかはわからない。

作者は経歴として、大学で工芸を履修し、大学院では現代美術を専攻している。

私が鑑賞中はギャラリーの方から、制作の背景や内容についてを伺うことができた。それらを踏まえての感想を記す。

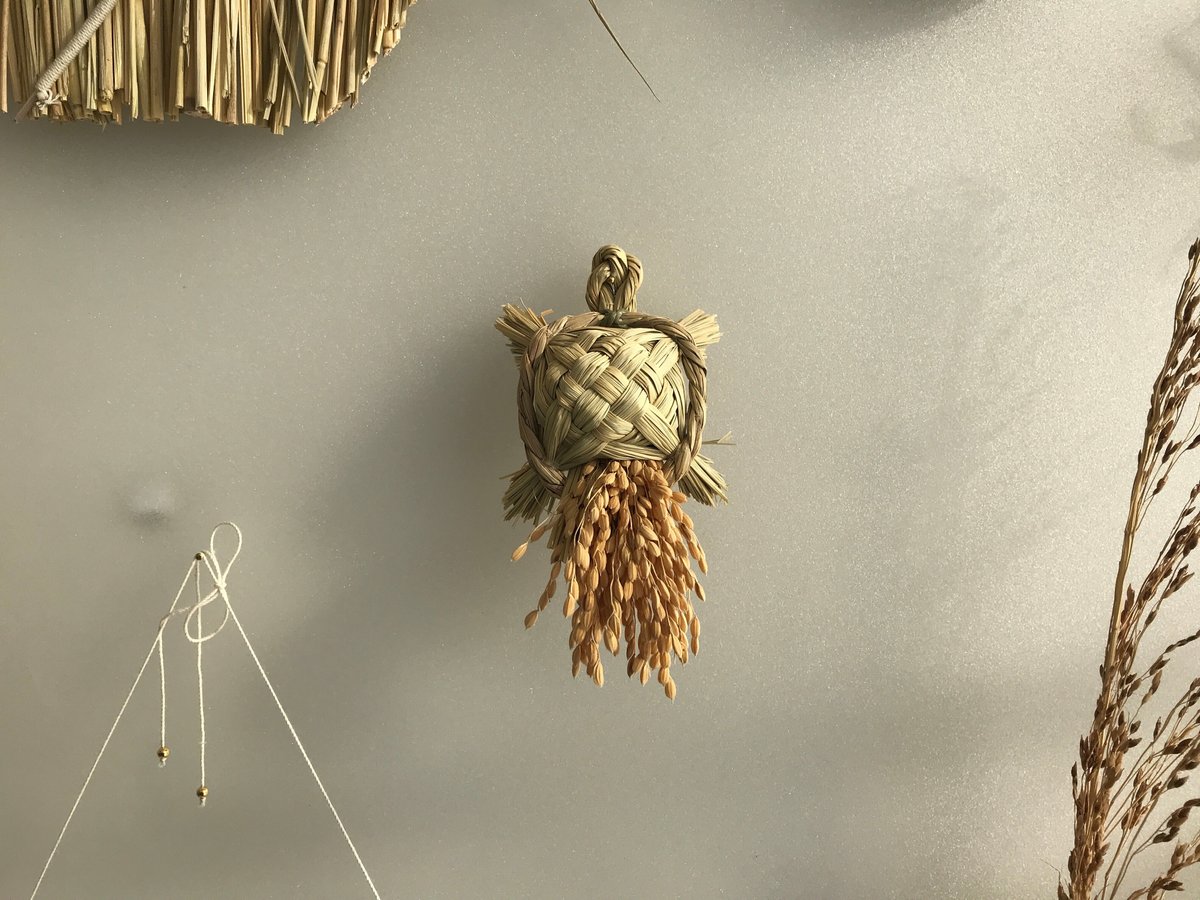

壁面には藁、草、葉を編んだ工芸細工がいくつも掛かる。旭川でアイヌの工芸を学んだ際に技法を会得して、またインスピレーションを得たとのことだ。ここに掛かるものが実際にアイヌ習俗における飾り物等の様式に沿ったものなのか、そこから発想を得たオリジナルの形状なのかはわからない。

ある伝統的工芸の技術を用い、新しい表現様式を試みるやり方は、現代の工芸作家に多く見られる。少なくとも当作品群は、技術や加工などが伝統で構築された技芸を活用して紡がれているように見える。

作者は東京の生活に疲れ果てた身の上で、生活そのものを立て直すためのリハビリ活動として、手を動かして様々なものを作り、紡ぐ。

人は生活に疲れたとき、菜園をしたり編み物したり楽器を爪弾いたり、何かしら手を動かす作業に没頭することで、辛くしんどくまとわりつく思念の去来から逃れることができる。一心不乱に何かに没頭するには、何かしらの手仕事は適している。歌を歌う、体を動かすでもいいのだが、手を動かすのは往々にして手っ取り早い。

折り紙を折るでも、文章を書き写すでも、料理をするでも、素朴な手仕事の実践はジャンル様々にいくらでもある。特別な技芸も特には用いない。

だけども作者自身は専門的な技芸を身につけている人物で、思念の去来と対抗する自己治癒で没頭する手段として、工芸的技法をいくつも持ち備えている。様々な工芸様式の素養から、土、木、藁などを陶芸、飾り物、鑑賞物として成型させる技芸を持つ。

展示室の離れにある狭い茶室様空間では、心臓を模した炭に火が付き、誰かが息を吹きかけて赤く灯らす映像が流れる。息を吹きかけることで真っ黒な画面が一時的に強く赤く灯る。しかし息を吹き続ける人(おそらくは作者)も鑑賞者も、誰もがいずれ灯が消えるのはわかっている。一秒でも長く誰かに生を留めてほしい、と願う気持ち。願う自らの心こそが、自らにとっての縋るものとなる。作者は身近な人の死に直面してこの作品を作ったとのことだ。

自己治癒的にものを作る素朴な気分と、それを作品の強度やコンセプトを審美されるギャラリーにて展示する態度とは、どのように折り重なってバランスが保たれるのだろうか。

折り紙を折り続けたり、編み物をし続けたりして、その成果物を気の知れた仲間と一緒に発表会等で展示する試みは、世間一般で広く営まれているものだ。技芸スキルが高ければ仲間内から、また外部から評価されるものにもなるだろうが、そこで品質や技能を問うのは部分的なもので、それぞれのペースでそれぞれのスキルで手を動かすことに意味がある。プロセスに意味があって、成果物はプロセスの結果でしかない。

プロセスそのものが作り手にとって大事となったとき、作品や展示とは何であるとみるか。コミュニケーションや共感する場所、またケアをし合う場となるとみるのが素朴な見方だ。

しかしここに展示される作品はすべて値の付いた商品である。展示会場である「gallery N」がコマーシャルギャラリーである以上、商品として作品を展示する。作者が伝えたいような身の内から出る生へのメッセージであろうが、何であれ売り物になるのがこの世の常か。また売り物となって世俗と結びついて普遍物となることで、誰もが共有できる価値へと置き換えている、とみるか。