選ぶことは、残すこと

私が苦手なことの一つに、「選ぶ」ということがある。

何かを選ぶと、それ以外の可能性が一気に途絶え、戻れないときもある。何を選べばいいか、様々な可能性を考え始めると動けなくなり、いざ選んだとしても「あっちを選べばよかった」なんて思うこともある。

それでも日々生活をする中で、選ぶという行為は欠かせない。

・ ・ ・

そんな私だが、はじまりの美術館で働き始めてから1年ほど経った頃、日本財団より助成を受けて「デジタルアーカイブ事業」に携わることになった。

アーカイブとは、大切な記録を保存・整理・活用し、 未来に伝達することで、様々な施設や団体、活動などでアーカイブが行われている。

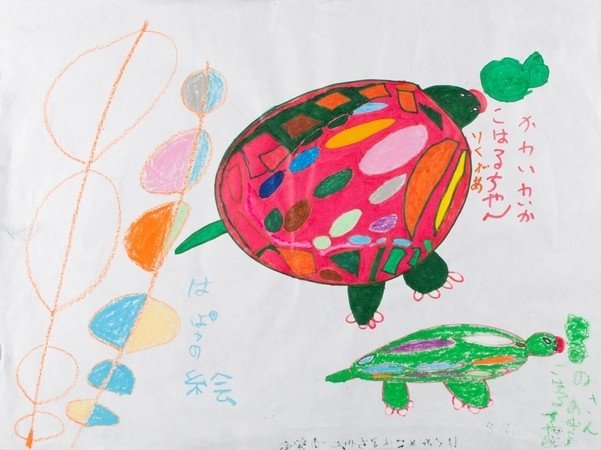

はじまりの美術館の運営母体である社会福祉法人安積愛育園では主に知的に障がいのある方が通所や入所をして利用されている。1997年頃から事業所のなかで創作活動が始まり、その後現在も「ウーニコ(unico)」という名前で活動が続いている。

今回の事業では、まずこれまで保管されてきた膨大な作品の整理を行った。

それらの作品は目を見張るような表現も、「作品」と呼んでよいのかわからない裏紙に書かれたような表現も、まさに玉石混交状態だった。

事業が始まった当初、「どれがいい作品なのかわからないから選んでほしい」と支援スタッフから言われたことがあった。

私の肩書きは「学芸員」だが、障害のある方の作品を評価する立場ではないと思っている。

そもそも、障害のある方の作品や表現は、支援をするスタッフや、家族など、その人のことを知る身近な人がいないと、その表現が生まれた過程がわからないことも多い。

また、作品一点だけでは判断しにくいという特徴もある。一点だけでは何気ない表現も、同じものが何百点・何千点と集まると、それはすごい作品や表現と呼べるものになることもある。

・ ・ ・

今回のアーカイブ事業では、私自身が作品を選ぶということはほとんどしなかった。

その代わり、支援スタッフと話し合い、「メジャー」「インパクト」「ルーキー」「エピソード」という4つの基準を設け、みんなで悩みながらその年にアーカイブする作品を決めた。

そのなかでも特に、作品が生まれるまでの「エピソード」を重要視した。

例えば、何色ものクレヨンを使った一見殴り書きのように見える作品も「あ、これミュージカルの絵だ」と、その作品が生まれた場面に立ち会ってスタッフが覚えていたこともあった。

逆に「◯◯さんはこんな作品も描いていたんだ〜」と何年も前に制作され保管されてきた作品を見ての発見も多かった。

・ ・ ・

その年にアーカイブサイトに掲載する作品を選んだあとは、採寸したり、作品の情報(作品の裏面に)をカードに記載して作品カードを作ったり、写真の撮影、写真の現像、データの打ち込み、デザイナーのふるやまなつみさんやアーカイブ構築の須之内元洋さんと相談しながらサイトを構築した。

そして、情報が整い、2018年から「はじまりアーカイブス unico file」を一般公開している。

アーカイブはまだ道半ば(というか、ある意味終わりがない)だが、2022年3月現在49作家、約1300点の作品を公開している。ぜひインターネット上で、作者や作品との偶然の出会いを楽しんでいただきたい。

・ ・ ・

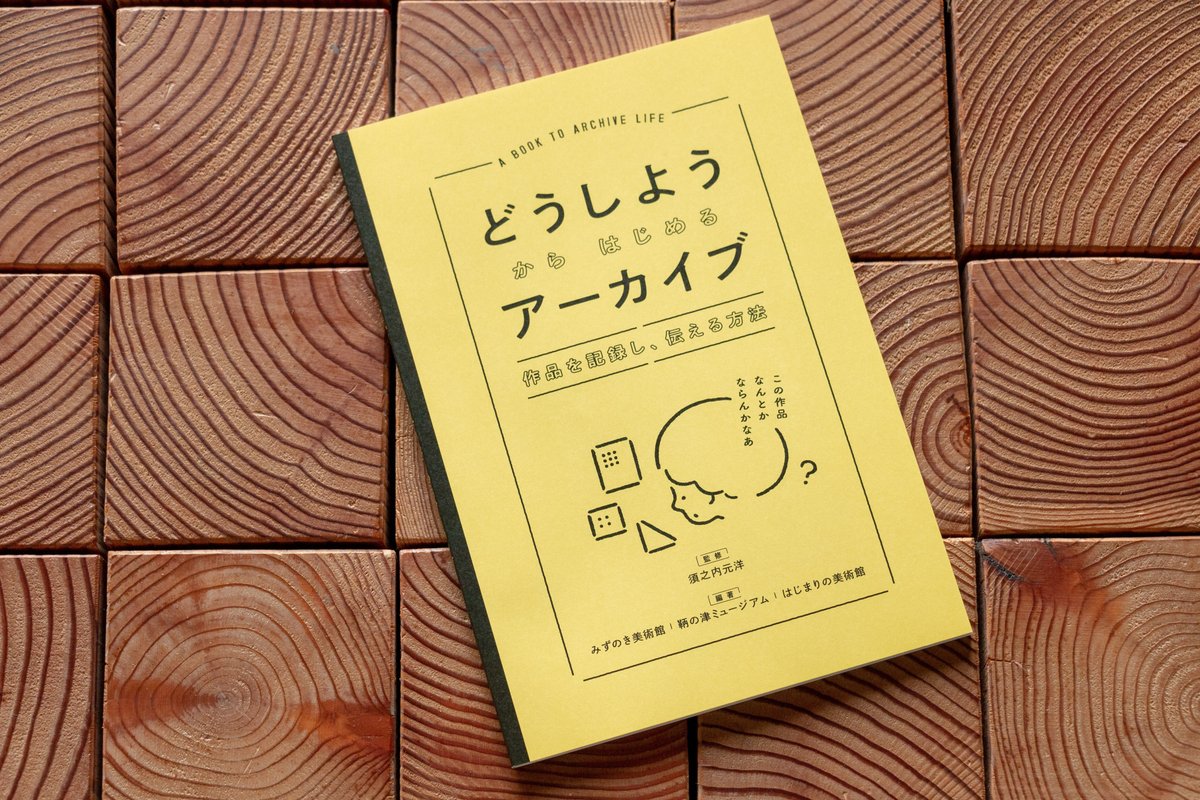

今回のデジタルアーカイブ作業は、みずのき美術館、鞆の津ミュージアムと連携しながら行った。手探りでやってきた、アーカイブができるまでのあれこれを1冊の本にしている。

・ ・ ・

何かを選ぶという行為は、それを未来に残していくことだ。それは作品に対してだけではない。

何かを「いいな」と思って選ぶ、そんな何気ない日々の選択の積み重ねで、私たちの文化や社会は作られているのではないだろうか。

逆に、選ばないと大切なものが未来に残っていかないかもしれない。

迷いながら、悩みながら。

私たちは、日々選ぶことを繰り返して生きていく。

この文章は2021年2月25日に福島民報新聞「民報サロン」に掲載された文章を2022年3月に加筆・修正したものです。