子どもと話したい科学ニュース (12月)

今月も子供と話したい科学ニュースをまとめました。

先月は木で作った人工衛星から最新の宇宙開発や環境について考える記事を紹介しましたが、今回は主にサンゴってすごいんだよ!!!って話を。笑

トピックはこんな感じ。

世界最大のサンゴを発見したニュース

サンゴのなにがすごいのか

クリスマスツリーワームがかわいいから見て欲しい

娘に話したサマータイム問題

自分用にまとめたSNS禁止のニュース

食事や移動の際の話ネタとして読んでもらえたらと思います。

話したいことリスト

世界最大のサンゴを発見

今年10月、ナショナルジオグラフィック協会の調査チームがソロモン諸島沖で世界最大のサンゴを発見しました!

直径30メートル以上、推定500歳以上というメガサイズです。

このニュースの何がすごいのか、今日はそんな話を。

サンゴ礁には、なんと地球全体で9万種以上の生き物が住んでいると言われています。小さな魚やエビ、ウミウシまで、海洋生態系を支える大事な存在です。

でも今、サンゴは世界規模で危機的状況です。

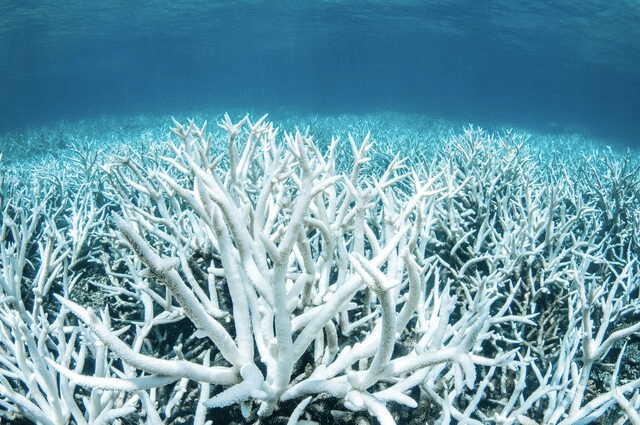

ハリケーンや台風で壊されたり、二酸化炭素の増加で海水が酸性化して骨格が作れなくなったり、温暖化の影響で白化してしまったり。

これらが原因で、世界最大のサンゴ礁「グレートバリアリーフ」も白化が深刻化しています。

https://www.reuters.com/article/lifestyle/-idUSKBN16O0IH/

こんな状況下で発見されたこの巨大サンゴ。

「どうしてこのサンゴだけこんなに大きく育ったの?」と、研究者たちは興味津々です。もしかすると、この場所の環境が特別に良いのか、サンゴ自体が進化して厳しい環境に適応したのか。。

研究者たちはこのサンゴの環境をいま調査しています。この研究で、このサンゴが持つ「生き延びる力」の秘密が解明されれば、他のサンゴを守る手がかりになるかもしれません。

ちなみに、太平洋の国パラオでは、サンゴを守るために特定の日焼け止めの使用が禁止されています。こんなふうに、自然を守るための何かを考えてみてもいいかもしれません。

サンゴのすごさ

サンゴは枝や穴のような形など様々な形をしているので、小さな生き物の隠れ家になっています。その小さな生き物を狙ってエビや貝、魚が集まってくる。その生き物を食べる大きな魚が集まってくる。こうした流れで多くの生き物が集まり、そこに住み着くのです。

このように食物連鎖の拠点として、サンゴ礁は非常に重要な役割を果たしているというのがすごいところ。

でももっとすごいところがあります。それは海のカルシウム量を調整しちゃってるということ。

川を流れる水にはカルシウムが含まれています。これは山に降った雨が土壌のカルシウムを川に流しているということ。そしてそのカルシウムがそのまま海に流れ続ければ、海のカルシウム濃度が上がって海の環境が変わってしまう、、のですが、実際の海のカルシウム濃度は一定なんです。カルシウムは流れ出ているはずなのに不思議ですよね。

このカルシウム濃度を一定に保っている一因がサンゴです。

彼らは海水中のカルシウムを吸収してカルシウムを含んだ骨格を形成しているからです。自分の骨格を作ることで海のカルシウム濃度を一定にしてくれています。

また、海に流れ出た多くのカルシウムを山に戻すこともしています。

どのようにしているかというと、

サンゴがカルシウムを取り込んで骨格を大きくする→サンゴ死ぬ→死骸が長い年月をかけて堆積→地殻変動によって隆起→サンゴの骨格が山になる

ということが起こることがあるからです。もちろんものすごく長い年月をかけてですが。

地球規模でカルシウムのサイクルもしちゃってると。そんなすごいやつです。(塩分濃度も調整しているんじゃないかなんて話も聞きますが、直接的な関係はないようですね。)

ちなみに、カルシウムで骨格をつくるときに、二酸化炭素も使っています。そのため、サンゴは二酸化炭素の固定もしているんじゃないかという研究もあります。(二酸化炭素の固定の話は前回の記事にもありましたね。)

この話で子どもがサンゴに興味をもったら、やってみたいことは

サンゴの生態について調べること

サンゴは動物ですが、岩のようにその場から動けないのにどうやって生きているのか(藻と共生しています)

サンゴでできた山を見てみる、探す

こんな感じです。次はクリスマスにちなんだある生き物についてのお話を。

ここから先は

Gifmomの頭の中

小学生のモンテッソーリ教育を家庭で実践する方法や子どもとできる活動を記事にしています。やり方と同時にダウンロード可能な教材も配信しているの…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?