SPOILMAN『COMBER』『UNDERTOW』(2023) 感想

東京のグランジ/ポスト・ハードコアバンドSPOILMANが、アルバム『COMBER』『UNDERTOW』を2作同時リリースした。

これはメチャクチャに強力な2作品だ。

まずは文章を流しこむ前に殺傷力の高い『COMBER』を聴いてほしい。

その音楽には、本人たちも愛情を公言するようにTooolやThe Jesus Lizardの影響、ポスト・ハードコアといったジャンルの要素、あるいはTouch and Go辺りのレーベルやシーンの音美学がうかがえる。Shellacのようにバンド演奏が空間を支配する緊張感があり、時にはUnsaneやUzedaのようにコード進行でなく濁った音の塊で突き進むノイズロック(ジャンク)の味もあり、かと思えばストレートなエモリフが一瞬顔をのぞかせたり、奇天烈なアルペジオが挟まれたり、その姿は一概にこうと言えない。

文句なしにカッコいい。

そして彼らのアルバムからは、そうした系譜の音楽という印象にもまして、「妙な引っ掛かり」が五感に強く残る。それは言うなれば「音に生理的な感覚が染みついている」感じだ。

SPOILMANの音楽を聴いてて自分の脳裏になぜかちらつくのは、例えば「汗だくのミッフィー」「下水道のミッキー」みたいな妙に生々しいファンシーである。ファンシー(空想)の語が相応しいかはともかく、変なイメージが頭にちらつく何かが楽曲にこびり付いている。伝わらないと思うのでもうすこし連ねてみよう。

外見は硬派である。だがその内面は案外キュートなのではとも感じる。しかし悪意に満ちている。

贅肉は削ぎ落されているが、ニヤリとした表情筋だけは見えるようワザワザ脂肪を足してる気がする。

『幽遊白書』で言えば一見「桑原」のようだが、その戦闘スタイルは実のところむしろ「蔵馬」的なのではと思わせる。

何を言っているか分からなくなってきた。

ともかく聴いていて、カッコいい、ヤバイに加えて「しこり」が残るのだ。

それは本作の佇まい ── 咳きこんだ音や弦がビビッた音をそのまま収めたり、多数のゲストをカオスの媒介として「Clock Man」に煮つめたり、歌のピッチを直す気が一切ない佇まい、得体のしれないインスト ── その辺から自分は「生理的な感覚」というイメージを得たんだと思う。そしてそうした音への手つきは何故だかとても日本的に感じられるのだ。なんていうか、生々しい生活の手つきだ。それは東京、世田谷や下北沢とかでもなく、日本のどっかの生活の断片から確実に培われている。きっとアメリカで暮らしても本作の感じにはならないだろう気がする(ローファイに仕上げられるのかもしれない)。

グダグダ書いたが要は、SPOILMANは単なるフォロワーではなく、もっとカオスな存在なのである。

そしてもうひとつ。ここが一番好きな点だが、先に挙げた硬派なバンドの多くがその出音の印象と裏腹に携えていたユーモアやナンセンスもSPOILMANはしっかり継承している。何と言ってもフロントマンのカヤマはこの音楽をスーツを着てやってのける。それは54-71のライブに近いものがある。

むかし自分がオルタナやポスト・ハードコア勢にふれて謎に感動したのは、なにか重たい意味やメッセージを抱え込まずとも、「叫ぶべきことが無くても人間は完全にマジ(本気)で叫べる」ことである。RadioheadやSyrup 16gが頭にあった中高生の自分にはそれが鈍痛の衝撃で、それによってなんとなく人生の見晴らしが良くなった気さえした。本2作にはそれに近い感触がある。

往年のポスト・ハードコアやグランジのバンドに憧れるバンドは少なくない。でも多くのフォロワーに欠けているのは、フレーズセンスよりもそういうピース、フィーリングのグルーヴのようなものだと思うのだ。PAVEMENTをPAVEMENTたらしめている核心は、実際のところマルクマスでなくBob Nastanovich(Gary Young)なのである。

SPOILMANはそのピースを持っている。それも、とびっきりユニークな形で。ぜひ聴いてみてほしい。

■『COMBER』短評

バンドの運動神経が存分に発揮された痛快で強烈な一枚。

開幕の「Ultima Thule」からシビれる。なにかをしきりに叫んでいて、何を言ってるかは全く理解らないが、たぶん楽しいんだと思う。「Swimming Below」はThe Jesus Lizardのように音の刃物を刻み鳴らしている。

個人的ベストトラック「Fantastic Car Sex」では(マジメにタイピングしてるが何だこの文字列は)Slintばりの緊縛アルペジオ──妖しい夜道の気配を突如轟音一閃で抜けだす。サビは5拍子だが、よくある3 + 2でなく4 + 1によるリズムの急発進・急停止が成程スリリングな前後運動と蛇行運転という趣で、それがつまり表現としてのファンタスティック・カー・セッ…………いや、何を真剣に語っているんだ。

「Banyan Seeds」はスリーピースの滋味を感じる好曲。イントロのギターリフにこんなベースラインがつくんだ!って驚いた。「Fiber Song」のギターソロ、「Perfect Peace」の抑圧されたリズム隊とギターのコントラストも大好き。

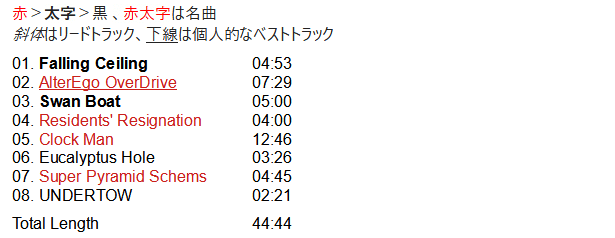

■『UNDERTOW』短評

遅効性の猛毒みたいな作品。初めの印象は『COMBER』寄りだったが聴いてくとこっちが追い越してきた。

個人的ベストトラックは「AlterEgo OverDrive」。バンドが時間を重ねながら溶岩を練り上げるように楽曲のボルテージが高まっていく、Tool的な──変拍子やポリリズムといったリズム感覚の方でなく、「音を伸ばす所・ガッガッと隙間で切り刻む所」の抜き差し、「後半に進むにつれて楽曲・演奏がより熱を帯びていく」展開美学の──楽曲スペクタルが味わえる。ベースラインのアプローチはまったく違うけど、総体として近い熱さがある。

「Clock Man」の12分間はかなり異質だ。例えばTelevision「Marquee Moon」は各パートの「尺」が10分を規定しているけど、これは尺じゃなくて「時間」を収めたタイプの楽曲だと思う。こういう長尺で思い出すのは2つ。1つめはCAN「You Doo Right」やShellac「Didn't We Deserve…」のような緊張と緩和、つまり反復による発作の儀式。2つめはSonic Youth「Anagrama」(マイナー所で言えば「Still」)のように、行為者と観察者を兼ねて自然発生する音の経過を鳴り交わして見つめる手つき。でも、これはそのどちらでもなくて、「ある一日一時における時空間の記録」という感じ。混沌としたドキュメンタリーフィルムを観ているようにすら錯覚する。

ウダウダ書いたけども「Clock Man」→「Eucalyptus Hole」ときて「Super Pyramid Schems」がズドン!と始まる曲順がとても好き。

おもえば、自分のブログでは2018年の年間ベスト記事にてロクトシチ(Gt. Vo. カシマ、Dr. タナベが在籍したオルタナ・ハードコア・ノイズ・パンクバンド)を取りあげたのが最初だった。『A DEEP WELL』は突風のような1枚だったが、そうした瞬間風速とはまた違う場所に今SPOILMANは立っている。

自分が彼らを認識した前作『HARMONY』('22)に対して、当時「密室空間での殺伐の体感みたいなシーンが幾つも納められてる」と謎のツイートをしている。意味は不明だが衝撃があったことは伝わる。そこでは”地下"のイメージが個人的にあったけど、本2作は"地上"に出てきた開けた感じがどこかある。もちろん晴天下ではないが、"放たれた"感触。

ロクトシチが突風なら、SPOILMANは台風だ。そしてその足取りは誰にも予測できない軌道で、もっと多くのリスナーを巻き込むだろう。

【ONEMAN LIVE 開催!!!!】

— SPOILMAN (@band_spoilman) September 23, 2023

2023.12.23(sat.)

"FREE ONEMAN LIVE"

滝野川西区民センター8F 多目的ホール

op/st TBA(Day event)

ticket ¥0

capacity ∞(予約不要)

2023年の終わりにDIYステージでワンマンライブを開催します。

会場はめちゃ広いです。何人来ても全員受け入れます。

是非! pic.twitter.com/EJzluAc1Bb

関連記事など

自分が書くまでもなかった感のある超充実の記事。SPOILMANを聴いたキッカケ自体がこの方でした。沢山のバンド名が記されているので本作から音楽を広げたい方にもピッタリです。後発として内容が被ってないといいですが……。

The Jesus Lizard『Liar』('92)

ポスト・ハードコアのレジェンド。情感より呻き。コントロールよりカオスを。ヘヴィな音像・演奏を獰猛に極めた傑作。Touch and Goレーベル、アルビニ・プロデュースによる『Goat』と『Liar』はどちらも名作なので必聴です。

Gilla Band (ex. Girl Band)『Live at Vicar Street』('20)

記事に出てくるバンドが90年代ばかりだったので、比較的新しいやつで「フォロワーでないガチさ」を感じたGilla Bandを並べておく。こちらは元とするジャンルがポストパンクやノーウェーヴなのでSPOILMANとは位相がだいぶ違うのだけど、似たヤバさは伝わるはず。80年代前後に勃興した「音楽へのt対峙」、それを20年間の時をもって進化させた最新系に震えろ。

ところで当時の文章を読んだら、この記事と似た感じで激賞してて笑った(17位)。自分は「おい、こいつらどうやらマジだぜ」の思いだけをエンジンに文章書き続けてるっぽい。

いいなと思ったら応援しよう!