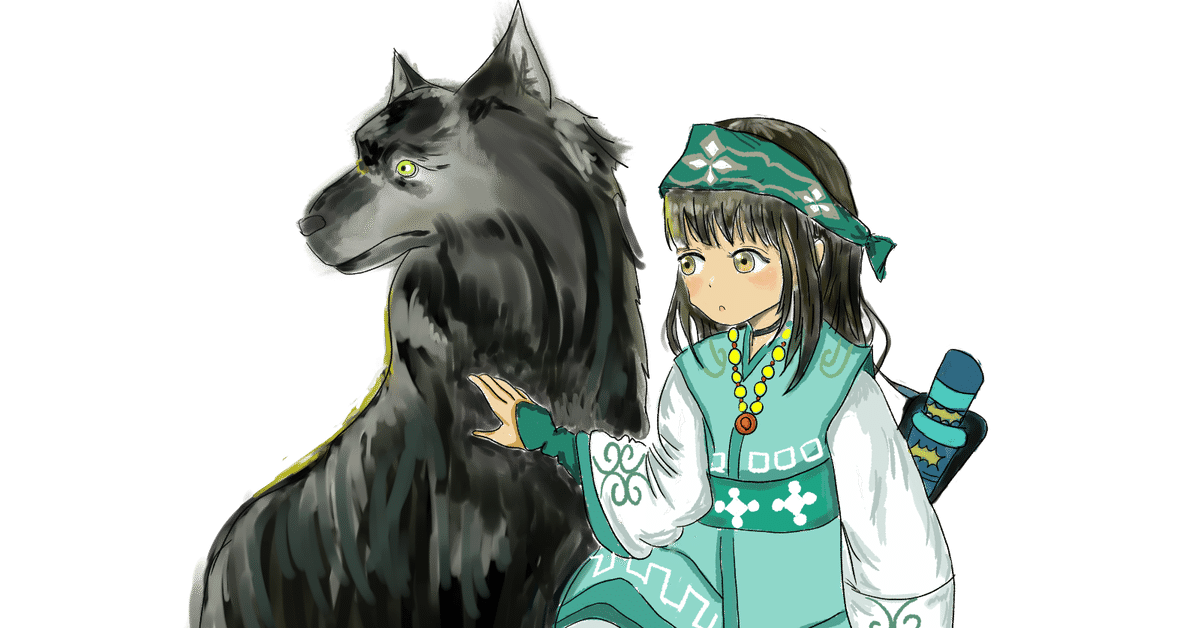

アイヌの伝統楽器ムックリ⑦

アイヌには本土とは違う歴史がある

縄文時代、続縄文時代、擦文時代、アイヌ文化

歴史の区切り目は、後の人間がつけたに過ぎず

アイヌにおいてもシサムが勝手に区切ったものでしかない

彼はただ平和に時を過ごしていただけ

文字を持たない彼らは、自分たちの歴史をユーカリという口承で行ってきた

節に乗せ語る

ただ話して語るよりも節に乗せた方が覚えやすいということがわかっていたのだ

また想像力を深めたい

文字とは記号である

どんな文明にもだいたい文字は発見されている

便利なツールであるから

アイヌが文字を持たなかったことは、縄文時代のような生活を続けていたという点において

文明の遅れた未開人だったということなのだろうか?

僕は違うと考える

彼らは他民族と交流を持ち、様々な文化を取捨選択して自分たちに取り入れていった

文字というものがあることは知っていたに違いない

しかし、彼らには必要なかったのだ

文字は便利だが、無機質なツールでしかないという側面もある

密なコミュニティにおいて、人と人とのつながりを大切にするアイヌの生活には必要性を感じなかったのではないだろうか

歴史を伝えるにあたって

節に乗せ人から人へ伝えることは

感情や質感、熱量を一緒につたえることがあできる

音を記録することができなくても

そういう点での口承とは、音源を記録したレコードのようなものだ

それに比べて、文字で歴史を記したら途端にただ事象が記されたメモのようなものになってしまう

実際、世界に残された文字による資料はあくまでも事象が記録されているに過ぎず感情までは伝わりにくい

(ものによっては伝わってくるものもあるが)

その点で、節に乗せた歌はまるでそこにいるかのような情景が浮かぶ

むしろ、節そのものが感情の抑揚から派生したものではないだろうか

彼らは音楽(という概念があったかどうかはさておき)が感情を伝えるのに大切なものだと肌身で感じていたのだろう

ユーカリはただの節や伝承ではない。

内容に込められた人々の感情の伝達なのだ

文明の中では、物語は文字を飛び出し劇となり

やがてオペラという音楽劇になる

日本本土でも、能や歌舞伎ある

現代では映画などもある

これらは総合芸術と言われるものがだ

ユーカリもアイヌにおいては総合芸術だったのかもしれない