No.1460 梶川ショック!

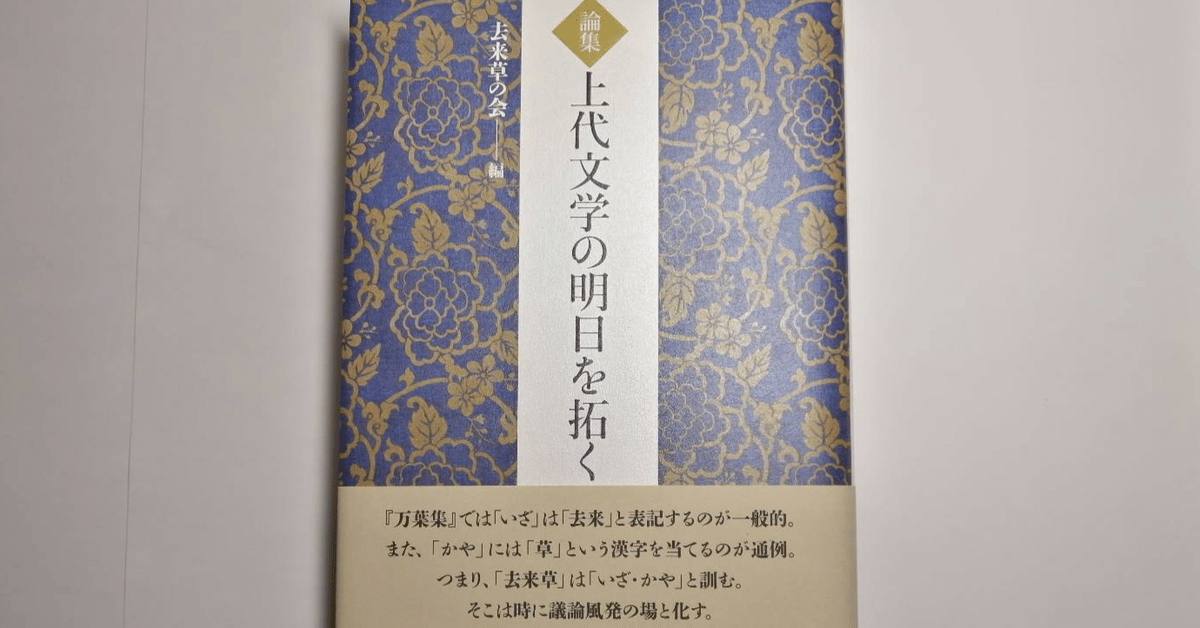

数日前、郵便受けで主の帰りを待ち構えていたのは、12月16日に翰林書房から出版されたばかりの『上代文学の明日を拓く』(去来草の会編)という研究論集でした。画像が、それです。

執筆者の一人、梶川信行氏は大学の同期です。大分で無聊を託っているであろうとの思いから私にも贈ってくれたのでしょう。彼流の心遣いを有り難く受け取りました。

その研究題目と執筆陣は、以下のようです。

〇行間を埋める旅―戦後の万葉集研究史の片隅で―

梶川信行(日本大学名誉教授)

〇イシコリドメと鏡作連

工藤 浩(早稲田大学非常勤講師)

〇ヌナトモモユラニ考―玉・刀剣にわたる定型化をめぐって―

鈴木雅裕(日本大学文理学部准教授)

〇文学発生論を振り返る-歌表現の自立に関して-

山崎健太(同朋大学文学部専任講師)

〇勤しみ、嘆き、うたう舎人-舎人等慟傷作歌二十三首について-

影山尚之(武庫川女子大学文学部教授)

〇山部宿禰赤人が歌六首

鈴木崇大(群馬県立女子大学文学部准教授)

〇「歌集のテキスト性をめぐって-『万葉集』巻六終末部における「重層性」を手がかりに-

大浦誠士(専修大学文学部教授)

〇大伴坂上郎女と宴席―方法論の視座として―

野口恵子(日本大学法学部教授)

〇『八犬伝』における記紀神話の出典コンテクスト―本居宣長『古事記伝』「直毘魂と冤・冤枉・冤枉神―

藏中しのぶ(大東文化大学外国語学部教授)

私は、中世文学と言っても、平家物語の裏面史を『建礼門院右京大夫集』や『建春門院中納言日記』(『健寿御前日記』『たまきはる』とも)という作品を通して斜め読みしたに過ぎない小者です。『万葉集』研究者の論を読むには相応しからぬ田舎者ですが、畏友・梶川先生から、「脳シャンして、伸びきった脳神経に活を与えよ!」というアドバイスと受け止めています。

ちょっと本の腰帯を一緒に読んでやっていただけますか?もう、笑っちゃいます!

『万葉集』では「いざ」は「去来」と表記するのが一般的。

また「かや」には「草」という漢字を当てるのが通例。

つまり、「去来草」は「いざ・かや」と訓む。

そこは時に議論風発の場と化す。

この論集は「去来草の会」により編集されたものです。その腰巻で、この「去来草の会」の成り立ちを、さもいかめしく述べておりますが、「去来草」とは「いざ・かや」、つまり「居酒屋」なのですね!

居酒屋でわいわい万葉談議に耽っていると、面白い発想で思わぬところに行きついたり、予想外の成果に結びついたりするようなこともあるのでしょう。「議論風発の場」とは、よく言ったもんです。今後、私も飲み会の時には「議論風発の場に赴く!」と言って、胸張って家を出ようと思います。

さて、畏友をヨイショする訳ではありませんが、初めに掲載されている梶川信行先生の「行間を埋める旅―戦後の万葉集研究史の片隅で―」の稿は、氏の40年間にわたる万葉集研究の道を振り返りながら辿ったものです。これが実に面白い!

学部、大学院を卒業し、一旦県立高校に奉職するも、数年後には関西の大学で教鞭をとり、43歳で母校の大学で教授となりました。その間の学問研究のさまざまな経緯を、紀伝・編年織り交ぜながら、履歴書のようであり、雑感のようでもあり、随想のようでもあり、研究論文のようでもあり、小説の如き謎解きのようでもあり、紙上のキメイラのような特徴を併せ持った興味深い内容で満ちています。彼が、万葉研究史を進める上で、決してゆるがせに出来ない旅だったのだなと、深く感じ入りました。読みやすく巧みな文章表現のお陰で、一気に読み終えることが出来ました。梶川ショックに痺れてしまいました。

書店や図書館で、一度手に取ってご覧いただければ幸いです。