写真のように 第8回 柴田敏雄の1980年代の初期作品集と夜の写真について

写真集評 柴田敏雄『DAY FOR NIGHT』

さる10月1日(日)まで東京・中目黒のギャラリー「POETIC SCAPE」で開催されていた柴田敏雄の作品展「DAY FOR NIGHT」を見た。展示されている写真のプリントは作家自身によるプリントも美しく素晴らしいものであったが、会場で購入した写真集『DAY FOR NIGHT』(DEADBEAT CLUB)が良すぎたので、今回はこの本を紹介したい。同時に、作品のテーマである「夜の写真」についても考えてみたい。

「夜の写真家」としてキャリアを積む

「DAY FOR NIGHT」は、写真家・柴田敏雄の初期作品を集めた個展だった。1970年代に東京藝術大学と大学院を卒業し、ベルギーに美術留学した柴田は、最初版画制作をしていたが現地では写真科に入って写真を学んだ。帰国後に4×5の大判カメラで撮影を始めて取り組んだ作品が本作だ。1980〜1988年にかけて夜に撮影された写真が中心になっている。“夜に”というところがポイントで、柴田がのちに有名になった作品、例えば第17回木村伊兵衛写真賞を受賞した『日本典型』(朝日新聞社、1992)は昼光で撮られた写真でまとめられている。つまり「昼の写真家」として知られている柴田のキャリアは「夜の写真家」としてスタートしたわけで、現在の作風と評価から考えると意外ではあるが、納得できるところもある。

そして、柴田敏雄と言えば大判カメラの使い手であり、初期から4×5を使っていたのは現在にもつながっている。私は、2000年代に雑誌の取材で柴田さんが同じく大判カメラ使いの写真家・伊奈英次と共同で管理している暗室の取材に伺ったことがある。モノクロとカラー両方の大判プリントの制作に対応した立派な暗室だった。ちなみに、今回展示に出されたプリントもこの暗室で制作されたものだそうである。

作家のキャリアの変遷が伺える構成

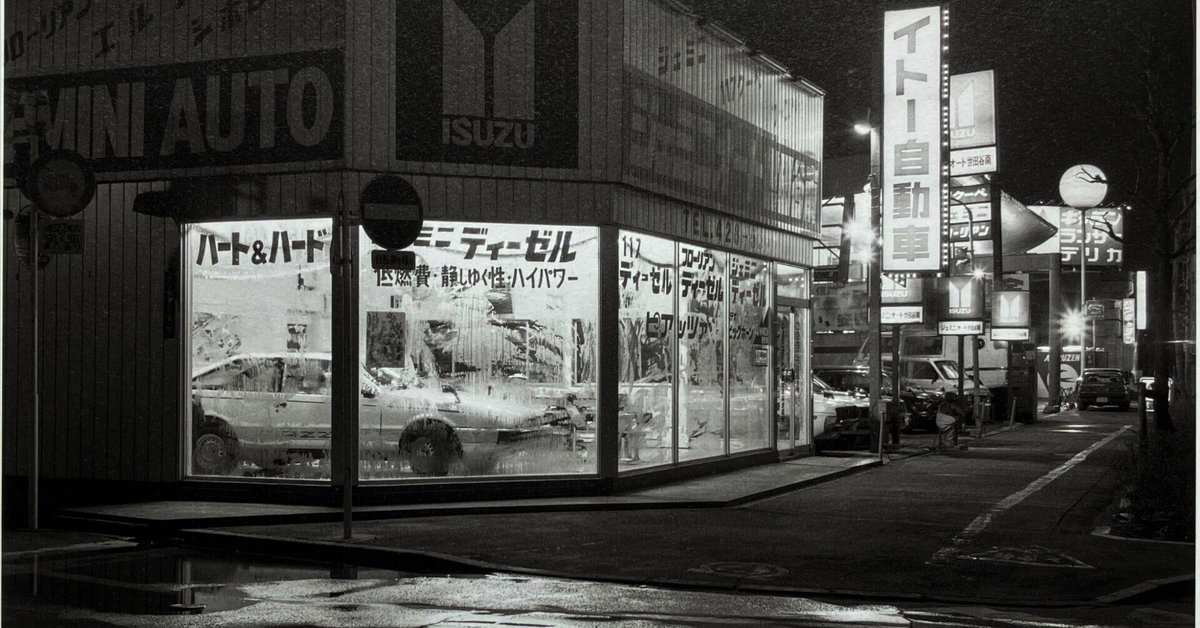

写真集はロサンゼルスの出版社・DEADBEAT CLUBから発行された大判ハードカバー・クロス貼りの装幀で、印刷の品質も高く、一点づつじっくりと観賞できる。夜に撮られた柴田の写真は、神奈川県内郊外のロードサイドのガソリンスタンド、ラーメンショップ、ファミリーレストラン、歩道橋、バス停、農家のビニールハウス、自動車工場、拡張中の道路、電話ボックス(!)、公衆トイレ、トンネルの入り口など戦後高度成長期以降の東京圏郊外、ここでは神奈川県内各地の風景が収録されている。おそらく撮り始めた年代順に組まれていて、前半部は夜に撮った郊外のロードサイド、次第に夜の郊外の道路に移って、最後はのちの「日本典型」につながる昼に撮ったダムや山間部の崖に築かれた護岩壁などが収められている。

風景としての自動車の役割

印象に残るのは、前半部の夜の郊外の街の光景である。特に自動車が写り込んでいる写真は素晴らしい。自動車はモータリゼーションの象徴であるのと同時にその時代・その国の工業力や流行を反映する存在でもある。特にカーデザインは、その時代の空気みたいなものを写し取っているから、風景写真にとっては重要な被写体だと思う。東京都写真美術館で開催中の企画展「風景論以降」(2023年8月11日-11月5日)にも、映像作品に1970年代の国産車がそれこそ山ほど出てきて感動した。

そして、夜の郊外風景は今となってみれば脳裏に残る懐かしい近過去の記憶である。自動車だけでなく看板、自動販売機等のデザイン、電話ボックスにどうしようもない郷愁を感じつつ、夜の街路灯や蛍光灯が発する硬い光に削り出されたシャープなビジュアルにうっとりさせられる。そこには日本におけるモータリゼーションを捉えようとする試みが伺えるし、もちろんニュー・トポグラフィックス(*1)の影響も見て取れる。さらに、昭和の夜の郊外にはなんとも言えない淫靡な空気が漂っていて、それも良いアクセントになっている。

夜の写真の悦楽とは

夜の写真は比較的撮り始めの写真作家にとっては撮りやすいと思う。人の往来が少ないから、大判カメラに三脚を立てて撮っていても怪しまれはするだろうけれど目立たない。シャッター開放で撮るから振動などでカメラがぶれないような場所でさえあれば、ある程度自由に撮影ポジションを選べる。最初に柴田が夜の写真家としてキャリアをスタートしたのは意外だけれど納得できる、と書いたのは新人作家ならではの撮影事情が垣間見えたからだ。柴田がのちに「昼の写真家」に転向したのは、絵の造り込みと暗室作業を追求した結果だろうと思われるが、まだこの時代は夜の撮影を愉しむ様子が作品から伝わってくる。

現代の「夜の写真家」たち

夜の写真は個人的に好きで、夜の写真家と言えば私の場合は真っ先に坂口トモユキを思い浮かべる。坂口の最初の写真集『HOME』(蒼穹舎、2007)は、柴田が神奈川県内の郊外を撮った時代から20年程度下り、カメラも4×5フィルムカメラからデジタルカメラに変わっているが、彼がデジカメの高感度機能で捉えた妖しげな多摩ニュータウンの郊外住宅地も魅力的だ。もちろん、自動車もしっかり写り込んでいる。若き柴田敏雄が写し出した静寂の美はないが、その代わり現代の不穏な空気は十二分に捉えられている。坂口を含めた次世代の夜の写真家たちは、今後どのように現代の夜を写し取るのか。おそらく彼らも、被写体を一人占めできる空間と時間の解放区を愉しみつつ、夜に向き合っていくのだろうし、そのアプローチの変容が今から楽しみではある。もちろん自動車を写し込むのは忘れずに。 (了)

展覧会情報(すでに終了)

題名:柴田敏雄 展|DAY FOR NIGHT

会場:POETIC SCAPE

住所:東京都目黒区中目黒4-4-10 1F

会期:2023年9月2日(土)〜10月1日(日)

https://www.poetic-scape.com/

協力:DEADBEAT CLUB

写真集情報

書名:『DAY FOR NIGHT』

著者:柴田敏雄(Toshio Shibata)

出版社:DEADBEAT CLUB

価格:7,500円

販売:POETIC SCAPE store

https://poeticscape.stores.jp/

書名:『HOME』

著者:坂口トモユキ

出版社:蒼穹舎

価格:3.800円+ 税

http://tatara.sun.bindcloud.jp/sokyusha.com/corner476506/pg3501375.html

文中注釈

(*1) 「New Topographics」は、1975年に国際写真美術館(The International Museum of Photography)で開催された風景写真展覧会。正式名称は「New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape」(ニュー・トポグラフィクス: 人間によって変えられた風景の写真)。参加した作家はロバート・アダムス、ルイス・ボルツ、ベルント&ヒラ・ベッヒャー、ジョー・ディール、フランク・ゴールケ、ニコラス・ニクソン、ジョン・スコット、スティーフン・ショア、ヘンリー・ウェッセル・ジュニア。社会と写真表現を接続させた歴史的な展覧会として、当時の若手作家だった柴田敏雄や伊奈英次、小林のりお、畠山直哉らに影響を与えたとされる。