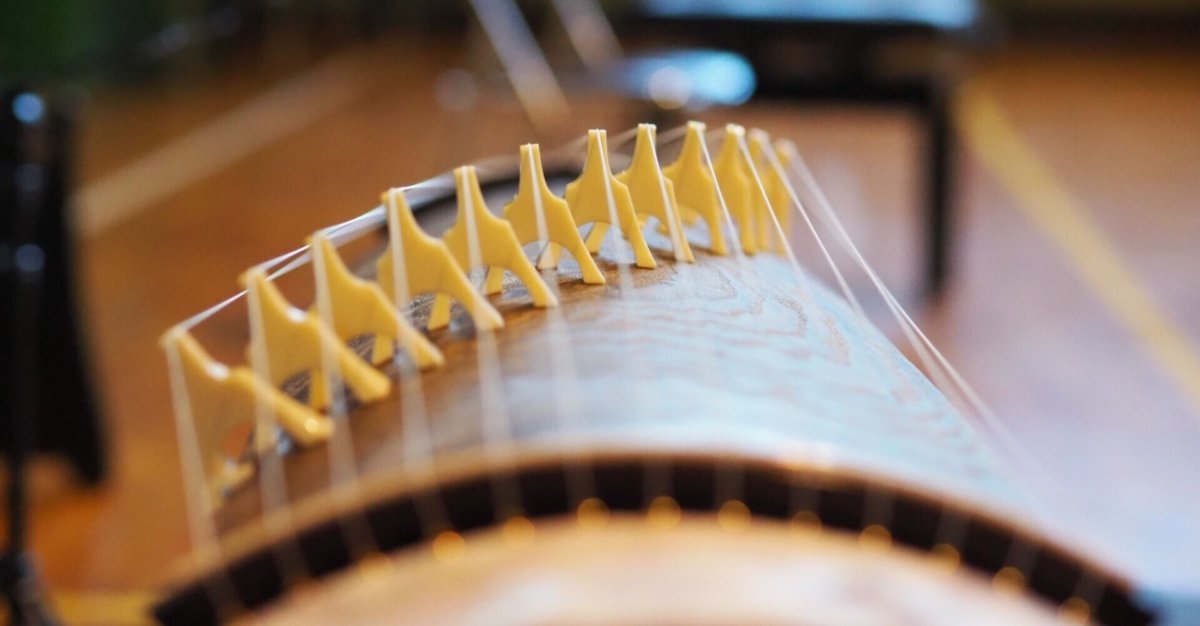

文化庁の邦楽部活動支援のニュースに対する雑感

文化庁からの邦楽の部活動支援のニュースが出されましたね。

まずはお金が邦楽界に流れ込むという点に於いては一切異議はなく、大変喜ばしい事だと思ってます。

特に部活動に対して支援をするという方向性そのものは一切否定はするものではありません。

その上でのお話ですが…

支援対象をどうするかという点で惜しいなあと、とりあえずニュースを読んで思いました。

「新たに始める事業は、大会で優れた結果を出したり、定期的な演奏会を続けたりした学校の部活動などの団体を対象とする。」

ここですね。

元々しっかり部活動が根付いているところに支援をする必要があるのでしょうか?と、率直に思ってしまいました。

つい最近も名古屋の方の大学の箏曲部が廃部になったという情報が入ってきたりもしましたが、学校にそもそも部やサークルが無い、以前はあったが廃部になった、とかそういうところが多々あるのではないでしょうか。部があっても楽器数も少なく部員も少なく細々としか活動できていない、それこそ風前の灯のような状態になっているところも。

支援がどの程度先を想定しているのか、というところで話も変わってくると思いますが、長期的な意味では新しく畑を育てる、または荒れた畑に養分を与え復活させる、という事まで至れば良いなあと、外野の一意見としては思っています。

新規部活動立ち上げ支援であったり、部はあるけど活動困難になっているところへの支援ですね。

ただ、支援先を決定する側としては難しいだろうなあとも思います。部活というものは部員が入らないと無くなってしまうので、先行きが見えないところに支援をしてその後無くなってしまったら成果が見えませんからね…。無駄使いと言われかねないリスクの高い行為です。

そういうリスクの事を考えずに好き勝手言うならば、全国の中高で新規に箏曲部、邦楽部等の新規立ちあげを文化庁主導で支援する、というような事をしてほしいですね。

とにかくどこの学校に入学しても和楽器を始められる入り口があるのが理想です。長期的視野に於いてはコレが最優先課題だと自分は考えてます。

例えば、吹奏楽部が無い学校というのは少ないと思います。それくらいしっかりと学校文化の中に吹奏楽が根付いています。何処の学校からでも吹奏楽を始められる環境にある、コレが自分はとても羨ましいなあと思っています。

吹奏楽部は定期的にコンクールがあり、学外活動で演奏機会があり…もちろんそこに至るまで多くの方が尽力されて文化として定着した今があるのだと思っています。

近所のお話で言うとJRAの中山競馬場での演奏とか羨ましいですね。こういう演奏機会は部員のモチベーションとしても励みになるでしょうし、文化的な事業の存在価値を世間にアピールする上でも大変有効です。

自分も一校、部活指導をしておりますが、演奏機会の捻出が大変に難しいです。コロナ禍関係なく。

地域の桜祭りや新年イベントなどに部活の演奏機会を組み込めればイイなと常々考えております。近くにスカイツリーがあるので東武さんに食い込む縁が欲しいですね笑

しかし、学校教育における邦楽の因果というものを深く考えさせられます。

友人に貸しており今、本そのものが手元に無いのですが、「雅楽の誕生」という2019年に出版された本に於いて、明治時代に和楽器が学校教育から外された事にも言及があります。西洋音楽を学校教育で教える事とし、和楽器、邦楽は家庭学習で十分であると、そう判断されて決定されてしまった。

その結果が今と繋がっている。

コレは想像でしか無いですが、当然当時は和楽器は和楽器のみで家元制度等の完結した収益構造を既に持っていたし、外野の横槍を嫌がる方もいたと思います。また、国家側としても新しい体制を作っていくに当たって既に出来上がったものに手を出すのは面倒だろうなあとも思うもので、なるべくしてなったのだろうなと思ってます。

今になって顕在化した問題についての因果を考えていくのも面白そうですね。