コロナ後の世界 Ⅵ - 「中国研究」。じわり安くなる人民元。

"We could cut off the whole relationship. Now if you did, what would happen? You'd save $500 billion, if you cut off the whole relationship."

「全ての関係を断ち切ることが出来る」と和訳で流れたトランプ大統領の対中国貿易に関する発言である。5,000億ドル(53.5兆円相当)を節約できる、とも。このコメントの背景はなんだろうか。

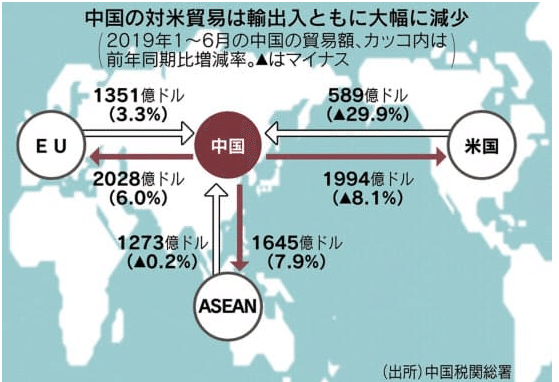

2019年上半期の貿易統計(中国税関ベース)で見ると、アメリカは貿易額でASEAN、EUについで地域別ではそれまでの1位から3位に転落したという。だが注目すべきは対中輸出額だろう。ASEAN、EUが共に輸入額に匹敵するほどの商品を中国に買って貰っているのに対し、アメリカの対中輸出額は輸入の3分の1以下だ。つまり巨額の貿易黒字を中国は得ていることになる。

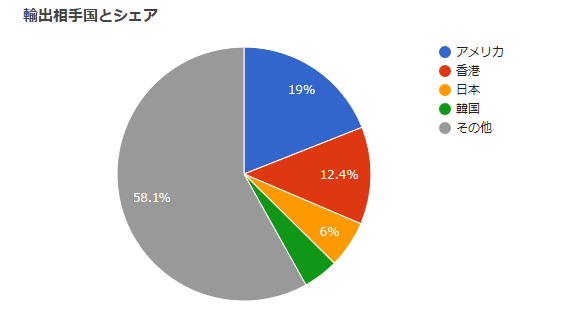

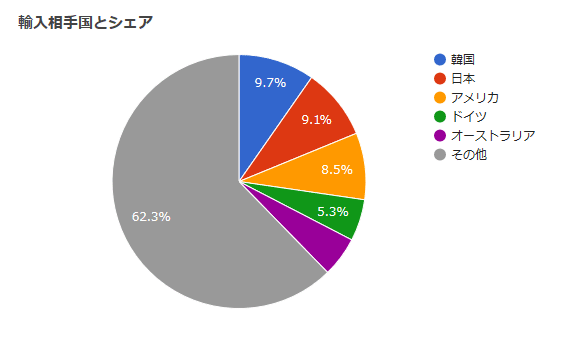

地域別ではなく、国別で見ればまだアメリカが19%を占める最大の輸出先。それに対し輸入では日本、ドイツ、オースラリアなどが名を連ねる。

ここまで書けば勘の良い読者はお判りかもしれないが、" cut off the whole relationship. " などと言い放てるのはアメリカだけである。なぜならアメリカは中国にとって年間5,000億ドルも儲けさせてくれる最大の「上顧客」だから。「断絶」などと言い放たれても強くは出られない。本当に「断絶」されたら、それこそ国の成り立ちに関わってしまう。

一方、日本やドイツ、オーストラリアにとって中国は「上顧客」なので、尖閣で漁船を追い回されても、中国のコロナ対策を賞賛しろと要求されても、牛肉の輸入を止められても強く出られない。悲しいかな、これが現実。

ここで彼の国を理解するために「中国研究」の一部を紹介してみよう。

「損切丸」は1994~1995年香港で働いたことがあり、少し中国的文化に触れて研究してみたことがある。特に「拝金主義」については、「内ゲバ」の繰り返しという歴史的経緯から「国」よりも「金」(Gold)や「お金」に依存するようになったという。中国国外で「華僑経済」が発展したのもそのためである。どういうことか。

まず「国」と「家」の概念が日本人とは根本的に違う。我々日本人は各「家」があって、それを束ねているのが「国」であると考える: ↓

しかし中国では「一番大きい家」=「国」になるという: ↓

つまりその「一番大きい家」に属さない「家」は排斥されることになる。逆に他の「家」が一番大きくなるとそちらが「国」となり逆襲を喰う。まあ日本で言う「戦国時代」のような感覚だろうか。確かに「三国志」などを読むとそういう感じもして来るが、*内乱、内ゲバの繰り返しである。

*ここ数百年は50年おきぐらいに文化の中心が上海と香港を行き来している、という。つまり南の「家」が栄えれば香港に、北の「家」が栄えれば上海に「富」が移動するらしい。象徴的なのが「料理人」の移動だそうで、50年おきに腕のいい料理人は香港←→上海間を行き来している。鄧小平主席の時代は香港が栄えたが、江沢民主席以降は上海に移っている。習近平主席も北京出身。

つまり中国の主席というのは、常にこの「内ゲバ」リスクを管理しなければならず、外交は内部を押さえ込むために用いられることが多々ある。今回の「コロナ危機」もこの文脈の中にあるのは間違いない。そもそも4,5カ国分は優に超える14億人もの人民を抱える国家だ。コントロールするのは至難の業である。

こういった視点から米中の闘いを見ていくと、また違った面が見えてくる。中国側は国内の不満をどう処理するのか、が最大の関心事だ。対米で貿易黒字を減らすのは「富」の流出に繋がり、即「内乱」リスクを孕む。だからトランプ大統領の無茶な放言にも下手に出ざるを得ない。人民安がじわじわ進んでいるのも不気味なはずだ。

ただ全く対策を練っていないわけでもない。例えば香港のハンセン指数にアリババ、スマートフォンメーカーのシャオミ(小米集団)、オンラインサービス企業の美団点評の3社を採用できるように規定を改正した。政治的には香港を押さえつけながら、「金の卵」を生む香港の機能をいかして「ドル」をかき集めようという算段だろう。この辺はなかなか強かである。

今回の「コロナ危機」を巡る米中の闘いは、「第2波」「第3波」の対処を巡る争いの他に、グローバルチェーンの再構築を巡る激しい駆け引きが繰り広げられるだろう。特に「異質の国・中国」を相手に各国とも難しい対応を迫られそうだ。

アメリカを含め、日本、ドイツなど「中国研究」はもちろん出来ているはずだが、ここまで大きくなった彼の国対しどう対処していくのか、歴史的に見ても大きな転換点になるのは間違いない。