表裏のあるほろ苦さ:『ラ・ラ・ランド』

『ラ・ラ・ランド』は、私にはほろ苦い。

最初に観たのは、映画が公開されてしばらくしてからだったと思う。評判は知っていたが、子どもが「映画館で観たけど、冒頭部分から詰まらなくて寝た」と酷評したので、逆にちょっと興味が湧いた。彼がそんな風に「つまらなかった」というなら、ちょっと観てみたいと思ったのだ。

私には、まぁまぁ面白かった。そしてちょっと寂しい気持ちになった。

彼が、「なんじゃこりゃ」と言っていた冒頭シーンは、私も「あらら」と思いながら観た。「あのシーンがいいよ」という人も多いだろうから、あくまでも私の感想だが、映像としてどこか空虚だと感じた。

ワザとなのだろうが、「俺たち、この映画で、渋滞が有名なロサンゼルスの高速を止めて撮ったんだぜ。しかも、みんながその渋滞の中で車を乗り捨てて踊るんだ」というハリウッドっぽい鼻持ちならない薄い感じが爆発しているような気がして一緒になって騒ぐ気になれないような置いてきぼりな気持ちを感じたのだ。

しかも、踊りと歌がそんなに上手いとも思えない。最後のパーカッション登場後のマスシーンにいたってはもうワチャワチャな感じだ。

前半のパーティーのシーンの浅い感じと、よい意味で対になっている。主人公の一人であるセブとの対比で描かれるミアが付き合っている男たちの、《昼メロ主人公っぽい顔立ち》(美男子なんだか平板なんだかよくわからない感じ)に通じるような気がする。

不思議なことに、映画全体が、ハリウッドを舞台にしながら、よい意味で内省的だ。ちゃっちいと私が受け止めてしまった冒頭シーンさえ乗り切れれば、いろいろな色がそこには見えてきて、私には子どもの酷評よりもずっと楽しめる映画だった。

先週から今週にかけて、読書会サロンの #猫町倶楽部でのイベントのために改めて見直した。

改めてみると、映画の最後の8分近いエンドロールでは、Traffic DancersやHollywood Party Dancerなどの名称で、50名以上の人たちがきちんと、”by Name”で表示されている。

そうか、きっとこの人たちも、主人公のミアと同じようにドキドキしながらオーディションを受け、映画に出演し、そして映画のエンドロールに名前が表示されたのだ。彼らも、映画の主人公のミアやセブのように、夢と現実の狭間に生きている。そんな風に感じた。

冒頭シーンは改めてみた後も何回か見直した。そして、「ああ、私は身体性が苦手なんだな」と改めて思った。

だから、踊りをできるだけ観ないようにして、字幕の歌詞と音楽だけに集中すると、曲も歌詞も象徴的で悪くない。

私が最初に1回目に観たときに感じた寂しい気持ちは、この音楽があるからこそのものだったのかもしれない。楽しい気持ちの中にある空虚の予感、今となっては苦さと懐かしさが混在したあの頃への思い。そんなものを象徴しているようにも思えた。

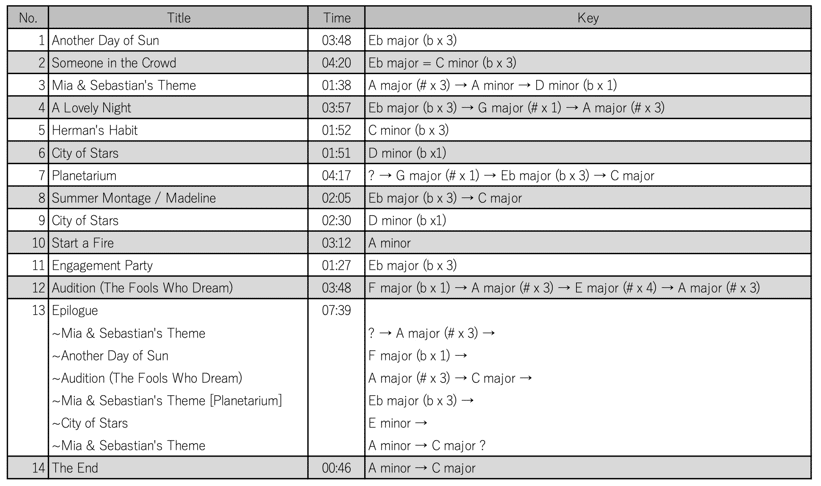

下記は、イベントでレクチャーの講師をされた小室敬幸さんが、楽曲解説の中で使われたサウンドトラックのTitleとコード進行だ。冒頭の高速での群舞シーンは《1. Another Day of Sun》になる。

楽曲解説のなかでの小室さんが、《1. Another Day of Sun》では《メジャー》と《マイナー》が繰り返されると、コード進行の話をした。

面白かった。しかも、上の表を見ると、《1. Another Day of Sun》ではE♭majorだったこの曲が、《13. Epilogue》の中ではF majorに変化している。

小室さんの解説で特に面白かったのは、『E♭majorは《言語派》のミアを象徴しており、《感覚派》のセブはその対極のA majorで象徴される。そして二人の位置は対極にある』という部分だ。

小室さんは《9. City of Stars》が1♭のD minorであり《現実》を象徴する

と話していた。そう考えると、《13. Epilogue》の中の《1. Another Day of Sun》が同じ1♭のF majorというのも面白いなと思う。

私はミアと同じ《言語派》なので、こういう説明をされると音楽としては自分では聞き取れなかったことだけれど、なんとなくわかったような気持ちになってくる。

そうか、1回目にこの映画を観たときの私の中の寂しさは、《1. Another Day of Sun》のこういう変化だったのかもしれないとも思えてくる。

そして、《13. Epilogue》の中の《1. Another Day of Sun》を改めて聴くと、《9. City of Stars》が最初に流れた桟橋の残照の中にいるような、とても寂しい思いに囚われる。

ちなみに《3. Mila & Sebastian's Theme》もセブを象徴するA majorから《現実》を象徴する《9. City of Stars》が1♭のD minorへと進行している。なんかこの表を見るのが楽しい。小室さんに感謝だ。

主人公のミアの部屋にイングリッド・バーグマンの大きな写真が飾られているところも、私の中でのほろ苦さポイントの一つだ。

カラフルな服の色彩、ミアのちょっとした田舎っぽさ。憧れと若さとがもつ、なんというのかな、理由のない華やかさと傲慢さと焦燥と希望。そういうものを感じる。

ドロシー(かみさん)も、若い頃、イングリッド・バーグマンが好きだと言っていた。学生の頃に高いお金を出して買ったという『女優イングリッド・バーグマン』という箱入りの本がいまでも本棚の奥にそっと置いてある。『女優イングリッド・バーグマン』の奥付の値段をみたら、初版・昭和58年、19,800円とある。ムッチャ高い。

ドロシーという呼び名は、「歌の勉強をする」といって関西空港からサンフランシスコへ旅立ってしまった彼女を、「まるで"Over the Rainbow"のドロシーだな」と、当時の上司の安達さんが彼女を評して付けたものだ。

1年後、彼女は、ある意味、夢を諦めて戻ってきた。私は関西空港に迎えにいった。

ドロシーはセブと同じ《感覚派》だ。だから、彼女の憧れや希望は、《言語派》の私とは少し違うかもしれない。《感覚派》の人の方が、憧れと焦燥を言語化できない分、《言語派》よりも辛いところがあるのかもしれないとも思う。

Somewhere over the rainbow

Way up high

There's a land that I heard of

Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow

Skies are blue

And the dreams that you dare to dream

Really do come true

虹の向こうのどこか空高くに

子守歌で聞いた国がある

虹の向こうの空は青く

信じた夢はすべて現実のものとなる

何歳から何歳までを青春というのかはわからない。しかし、青春という時期を振り返るととそれはほろ苦いものだ。何者かになりたいと願いながら何者にもなれない辛さ。

夢と希望とか言って欲しくない。だって自分はいまその中でもがいているんだから。本人たちからすれば、同情するなら金をくれ!というような気持ちだろう。

グリフィス天文台でのフーコの振り子の周囲を回りながらダンスシーンへと至る美しいシークエンス。Girl meats Boy、Boy meats Girl, の青春の甘さとほろ苦さを感じる。

冒頭シーンの最悪の出会いだった二人。

ちょっといいかもと一目惚れに近い感じで近づいたのにつれなくされたミアが、パーティーでは逆に意地悪をして、ちょっと近さを感じて《4. A Lovely Night》が流れて、タイプじゃないとか、平常心よといいながら、唐突にタップダンスシューズに履き替えてタップをを二人で踊ってしまう丘の上のシーン。

ジャズなんか嫌いというミアとジャズを聴きに行き、そこでセブはミアのオーディションの話を聞いて一緒に喜ぶ。けれども、店からでると反対方向に歩き出し、セブが桟橋で夕闇の中で呟くように流れるのは《6. City of Stars》。

まぁ、歳をとってしまうとグリフィス天文台のシーンは、インド映画のダンスシーンと同様のハリウッド的なベッドシーンとしか思えないが、往年の『或る夜の出来事』のようなジェリコの壁が崩れて突撃してしまうような無邪気さではもう描かれず、どこか夢の中にいるような描き方いんあっている。そんなところも、ある意味、なんだかちょっとほろ苦く感じる。

たぶん、この映画は、『或る夜の出来事』とは別の意味でハッピーエンドなのだろう。

もしセブがミアと一緒にパリに行っていたら・・・。二人はもっと辛い別れをしたかもしれない。

《3. Mila & Sebastian's Theme》が、セブを象徴するA majorから《現実》を象徴する《9. City of Stars》が1♭のD minorへと進行したように、お金のために自分が望むものとは違う音楽を生きるということと、《愛》のために自分の夢を捨てること、あるいは、捨てないこと、その全てが表裏なのだ。

そんな風に『ラ・ラ・ランド』は私にはほろ苦い映画だった。