見えすぎないのが面白い〜「信長の野望」と「不如帰」〜

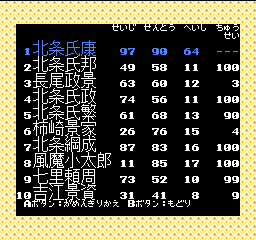

競争社会と能力主義、当然何かを成し遂げようと思えばポテンシャルやらスキルが問われるのは仕方がないですが、それはゲームの中でもそうなっており、より露骨な形で表現されています。キャラクターの能力設定がどれもこれも数値化されています。

タイトルでおわかりでしょうけども、

みなさんは戦国時代のシミュレーションゲームといえば何を思い浮かべますか?

たぶん「信長の野望」(光栄→現在コーエーテクモゲームス)が最も有名じゃないでしょうか??

おじさん世代ならそう応えてくれると思います(笑)

わたしの場合は、その「信長の野望」ともうひとつ「不如帰」(アイレム)が記憶にあります。

小学生の時にどちらとも出会いました。

前者はとくに有名でいまなおシリーズが続いているのはご存知と思いますが、一方、後者は単発で終了してしまいました(だいぶ経ってから実はリメイク版が出てますが、まったく別物になってしまったので同じものとはみなせませんw)。

それで私がいまなおイチオシなのは、信長の野望ではなくて不如帰のほうなんです〜。信長の野望ももちろん面白いですが、やっぱり今考えても後者です。

皆さんはご存知でしたか?不如帰というファミコンのゲーム。

知っていたらとても嬉しいのですが、今日言いたいのはこのゲームでは能力値がまったく見えないようになっているんです。

これはうっかりとかじゃなくて、敢えてそうしている、というのが子どもながらに激しく魅了されたのです。

もちろんゲーム設定としては能力値が設定されているのですが、こちらには直接的には分かりません。史実に基づいて想像して、この武将だったら、きっとこれが得意だろうなあ、とか考えること自体が楽しかったのです。

信長の野望の場合は、政治、戦闘、魅力、智謀、など個人個人の能力が目に見えて数字で表現されており、武将というよりその数字を見てゲームしている感じがしてしまい、どうも臨場感がなく・・・露骨過ぎるというか・・・。

あと、不如帰の戦(いくさ)は、どちらかの兵力がゼロになったりするまで戦うのではなく、士気(しき)がゼロになったら負けだったのです。

斎藤道三は強かった(制作者のお気に入りらしいw)

これも「うーん、なるほど!」と子どもながらに唸りました。

つまり、どれだけ兵力があっても、やる気が無くなったら負けなんです。

大群の相手兵力を奇襲戦法などで士気を喪失させたら勝利できることもあるなんて、信長の野望にはないリアル感でした。

語りだすと長くなりそうですが、

不如帰の登場武将のなかでお気に入りは

真田昌幸でした

あとは上杉謙信

かっこよすぎでした

ゲーム内でもやはり強かったです

そしてこの眼光!

あとは真田幸村が好きだったのですが、

攻略本などもない時代、どんな武将が出てくるかも明かされず、

どれだけ探しても真田幸村は出てこなかったです・・・

出てきた人いますか?(笑)

当時はカセットの交換(お互いに貸し借りすること)というのも子ども同士でよくやりましたが、不如帰は友達もハマってしまってなかなか返してくれませんでした(笑)。

ということで

間違いなく隠れた名作かと思うんですが、

とても味わい深いゲームでした。

見えすぎないのが面白いです。

ちなみに、不如帰のディレクションを担当されていた岡野修身さんは、実はその後、『モンスターストライク』のメインディレクターを務められています。