「゜」の歴史【ポルトガル人により、キリスト教布教のために半濁点が広まった】

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく!

スキ&フォローお願いいたします。

以前、濁点について書きました。濁点があるからには半濁点も!ということで、今回は半濁点のお話。

この話のYouTube動画はこちら↓↓

濁音/半濁音、濁点/半濁点

現代において、濁音は「ガ行ザ行ダ行バ行」の20個。

一方で半濁音は「パ行」のみ、5個です。(拗音では「ぴゃぴゅぴょ」もあります)

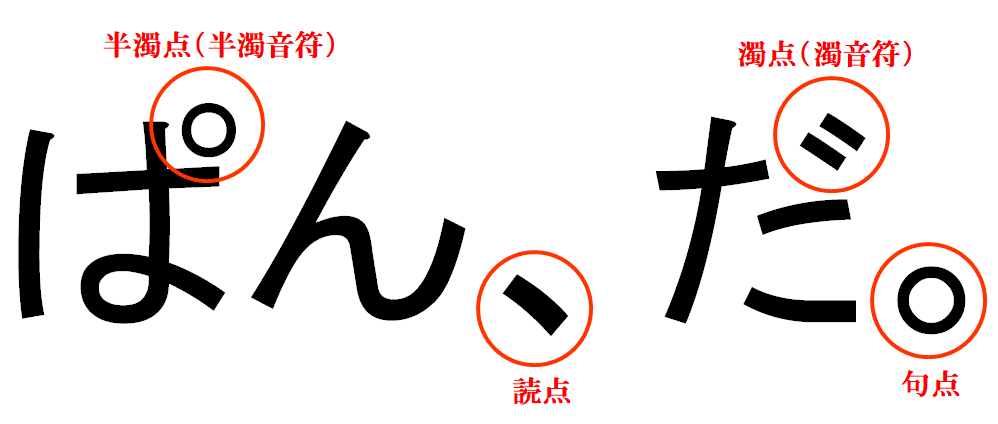

それを示す記号の名前を濁点(濁音符)、半濁点(半濁音符)と言います。

半濁音、半濁点の歴史

古代では現代と発音体系も大きく異なるもの。

諸説ありますが、平安時代末期~鎌倉時代には、現在のパ行の発音「pa pi pu pe po」は存在していたよう。しかしこれは、中国から漢字が伝来し、漢語を取り入れていく過程で「日本(ニッポン)」「絶品ゼッピン」「十篇(ジッペン)」などの特定の漢語由来の日本語において使われていました。

しかし表記としては濁点同様に、基本的に平仮名文は濁点も半濁点も付けてられていませんでした。また一説によれば、ハ行もパ行も現在ほどしっかりとした区別した発音ではなかったとか。

このあたりのことは本当に、諸説ありショセツアリ・・・です。現存する当時の書物も少なければ、当時話していた発音の仕方だなんて録音もないわけなので、解明には困難を極めそうです。

15世紀後半~16世紀初頭に『和漢朗詠集』(平安中期1013年頃成立)の古抄本(こしょうぼん、古写本、昔の本を写し取った本)が半濁点を使っている最も古いもののひとつだとか。

またややこしいのですが、室町時代(1336~1573年)には、現在の半濁点と同じ記号「゜」の「不濁点」というものがありました。「不濁点」は文字通り、にごらない音を示すための記号として使われていました。

ポルトガル人により、キリスト教布教のために半濁点が広まった

1543年にポルトガル人が種子島に漂着、1549年にはフランシスコ・ザビエルらイエズス会宣教師が鹿児島に到着、キリスト教を布教し始めました。ポルトガル語は、明確に清音と半濁音が異なります。彼らは布教する上で日本語を学び、文字の記述に半濁音の表記がないことに気付きました。

・パン(pão)

・かっぱ(capa)(河童ではなく、合羽。ケープからきている)

・カピタン(capitão)(キャプテン)

・コップ(copo)

例えばこれらの言葉はポルトガル語由来のもの。ポルトガル人たちは身近な言葉を表すのにどうしてもpの半濁音が必要だったため、「゜」の表記を使い始めた、ということ。

先述の、15世紀後半~16世紀初頭に『和漢朗詠集』の古抄本で漢語において半濁点が使われていたことを考えると、ポルトガル人が「゜」の記号を考え出したわけではなく、その頃にはすでにあった「゜」の記号をポルトガル人が外来語に用いて広めたと言って良いかもしれません。

その後、江戸時代に広まり、戦後に定着

ポルトガル人によって必要とされ付けられるようになった半濁点は、濁点同様、江戸時代には徐々に広まりましたが、公的文書なども含め規範化したのは戦後です。

ちなみに、濁点の回では、官報においていつから濁点が使用されていたかを調べました。

大正が終わりの年、1926年6月1日に「法令形式の改善に関する件」で濁点や半濁点や句読点やカギカッコなども使って、分かりやすく表記するように努めましょうというお達しが出ました。その後徐々に浸透し、戦後には濁点とともに半濁点も一般的な表記として付けられるようになりました。

明治~昭和初期あたりの官報における半濁点も探してみようと思ったのですが、如何せん「パピプペポ」が使われる言葉が官報に載っていない・・・!当時は「陸軍省経理局長ニ差出スベシ」などといった漢字カタカナ交じりのお硬い文章。「官報」の「ポ」や「日本」の「ポ」、「慮る」の「パ」、「絶版」の「パ」、「一方」の「ポ」など、たとえ音としてあったのしてもほとんど漢字があてられるものです。

考えてみるに、外来語や漢語由来の日本語以外で、「パピプペポ」が使われることはかなり少ないのかもしれません。先の「慮る」はかなり珍しいかも。

他には、「やっぱり」「しっぽり」「あてずっぽう」「~しっぱなし」「たんぽぽ」(タンポポは和語)「ぺんぺん草」・・・など。しかし、これらの言葉は当時の官報の漢字カタカナ交じり文で「大蔵省経理局長トハヤッパリシッポリ酌ミ交ワスベシ」「大蔵省来タ後ニペンペン草モ生エナイ」などとは載ってなさそうです。

※追記

官報ではありませんが、下の資料は明治初期頃のものです。「プーシキン」というロシア詩人の記念像建立にまつわる文章のようですが、「プーキシン」は半濁音の「プ」でなければならないはずなのに、明らかに濁点の「ブーキシン」と書いています。

この頃、他にもこういった半濁点表記のはずのところが濁点表記になっているものが散見されました。このことは、おそらく濁点よりも半濁点の方が普及するのが遅かったということを意味するのではと想像します。

半濁点の名前の由来

ところで、この「半濁点」という名前。

なんだか少し不思議な名称のように思いませんか?直感的に「ぱぴぷぺぽ」の音を半分濁っているとは思わないし、濁点「゛」を半分にした記号「`」と言うわけでもありません。

江戸時代初頭に濁点が「゛」この記号に統一されました。それまでは表記もまちまちで、

濁音を「``」や「゜゜」(「もろにごり」と呼ばれていた)と表記

パ行を「`」や「゜」(「かたにごり」と呼ばれていた)と表記

していたらしいのです。そこから、パ行は濁音記号の「``」や「゜゜」の半分の記号で表しているから「半濁音」「半濁点」という言葉が生まれたのだそう。(参考:「半濁音」という用語について(阿久津智))

また、明治初期頃には、「半濁音」は、「次清音」とも呼ばれていました。

明治七年文部省「小学入門」には、五十音、濁音(20文字)、次清音(5文字)と書かれていました。

消えた半濁点

実は、現在ではなくなってしまいましたが、パ行以外にも半濁点が使われていたことがありました。

▼さ゜、サ゚

江戸時代に江戸言葉の「ツァ」を表すのに使われた。

「おとつさ゜ん(おとっつぁん)」「おかつさ゜ん(おかっつぁん)」など。今なら「ピューリッツァー賞」は「ピューリッサ゚ー賞」かな。

▼せ゜、セ゚

江戸時代に唐音やアイヌ語の「チェ」の音を表すのに使われた。江戸言葉の「チェ」を平仮名の「せ゜」で表した例もある。

「ちつせ゜え(ちっちぇえ)」など。

「さ゜」は「ツァ」だけど、「せ゜」は「ツェ」ではない不思議。

▼ラ゚リ゚ル゚レ゚ロ゚

明治期に一部で用いられた。外来語のラ行音のうち、L音由来のものをR音由来のものから区別するために、前者に半濁点を添えたもの。

「ラ゚ンチ」「イエロ゚ ー」「ロ゚ ンリー」などと表記していたのかな。これは必然的にひらがなで用いることはほぼない。

▼か゚き゚く゚け゚こ゚

これは現代においても消えたわけではない。発音記号のようなもので、/ga/ が鼻濁音 [ŋa](ンガ、というような)として明確に発音されたいときに用いられることがある。職業アナウンサー等、発音が重視される人や場合においてのみ「が」「か゚」の区別がされる。

なんだかパ行以外の他の文字に「゜」が付いていると可愛らしく思えてきます。

英語のL音R音の半濁点の区別なんかはあったら便利かもと思う一方で、やっぱり日本語的には「ら」は一つの方が分かりやすく便利なようにも思います。

しかしながら、このように最初から習っていたのなら自然のこととして今も使っているかもしれないことを考えると、たかが半濁点ですが、様々な歴史の上に今があるのだなあと感慨深く思ったりします。

それでは!

スキ&フォローして次回更新(※毎週火曜19時更新)をお待ちください。

お時間ある方は『YouTube』&『Podcast』もご視聴ください!↓↓↓

いいなと思ったら応援しよう!