【王羲之伝説!?】と20個の「之」を眺める

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

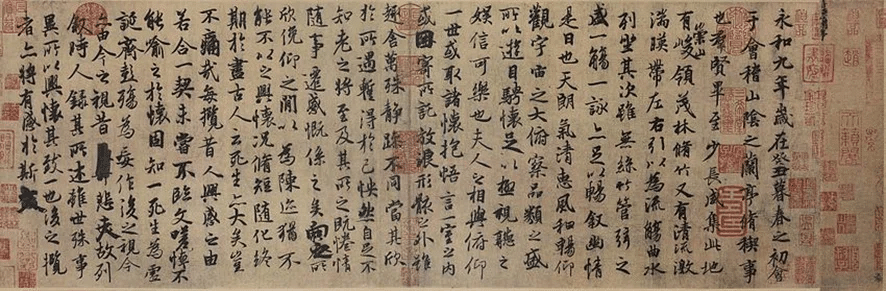

先日の記事で書道史上最も有名で、書道の神様的存在「王羲之」について取り上げました。その中でもピカイチに有名な『蘭亭序』。

度肝を抜かれた『蘭亭序』捏造説

この話をYouTube動画(ラジオ形式)として取り扱う収録の直前、驚くべき情報を耳に挟みました。

※この時のYouTubeは2024年4月12日(金)20時に公開

と言うのも・・・

『蘭亭序』は王羲之が書いたものではない。

『蘭亭序』にまつわる物語も後世の捏造かも説。

(某大学の書道専門の先生談(※))

※某大学の先生は板谷栄司with鯖大寺鯖次朗氏の知人。改めて最新学説を伺う予定です。

▼『蘭亭序』にまつわる物語概略

353年、各界のお偉いさんが集まって詩を詠む宴が開かれた。素晴らしい会だった。王羲之はこの日のことを記そうとして書かれた序文の草稿が『蘭亭序』。

後日何度も清書したが草稿より上手く書けることがなかった(率意の書)。そしてこの草稿が後世ずっと最上級の書として学ばれ続けている。

ええーーー、えええええーーーー。

そもそも、そもそもだ。王羲之の書の真筆(本物)は一つも残っていない、のです。

今王羲之が書かれたと伝えられている書は誰かが何らかの方法で書き写したもの。

これは一般的に周知の事実でありますが、これを知った当時の筆者は、

「真筆が無いのになぜこんなにも崇められているのだろう」

「何を有難がれば良いのだろう」

と思ったものですが・・・。

まさかそもそもが、王羲之本人が書いたものですらないのか・・・!?何が真実かは分からないけれど仰天・・・!

この話の続きは、YouTubeでお聞きいただけると幸いです。

書作品として工夫が凝らされた『蘭亭序』

まあでも一方で、書的にとても優れていることは確か。あまりクセのないスタンダードな一品として1500年以上も書人に学ばれ続けているのです。

今回は、『蘭亭序』に見られる書作品のヒミツ(?)をひとつ、お伝えしたいと思います。

『蘭亭序』の20個の「之」。書道の鉄則

『蘭亭序』は324字の文章ですが、その中に「之」という文字が20個出てきます。「之」は「これ」や「~の」といった意味なので漢文には頻出します。

これが『蘭亭序』に出てくる「之」全部↓↓

肉厚なもの/すっきりしたもの、

字形が横長/縦長、

点画がつながっている/離れている、

最終画が上を向いて終わる/下を向いて終わる、

一画目の点の形まで、

全て同じものはひとつとしてありません。

もちろん手書きなのでそもそも寸分違わずコピーすることも不可能ではあるのですが、この場合は明らかに意図的に書き分けていることが分かると思います。

このことが王羲之に端を発するのかは分かりませんが、書道作品を作るにおいて常套手段。

同じ文字を同じように書かない、このことは書道においてひとつの鉄則事項とも言えるでしょう。

たとえば「すもももももももものうち」なんて言葉を書作品にしてと書家に依頼すると、嫌な顔をされると思います(笑)

現実的に、日本語でも「の」は多用されるので、バリエーションを持たせ工夫するものです。

「率意の書」!?

作意なく衒いなく無意識で書かれた書を「率意の書」と言って、その自然さが”良さ”に通じるものだと言われます。そして『蘭亭序』は「率意の書」の最たるものであるともよく言われます。

となると、王羲之(か誰か書いた人)は、「之」が出てくる度にさっき書いた「之」と似ないように書かないと!と思ったに違いありません。となると、これは「率意の書」なのか・・・?

もちろん、書道を極めていけば、それも”率意”でできるのかもしれませんが、ね。

歴史との向き合い方

今回、「蘭亭序が王羲之が書いたものではなく、後世の作り話」という一見突拍子もない話をしましたが、筆者は歴史学に殴り込みをかけたいわけでも何でもありません。

もしそうだったとしたら、その可能性があるとしたら・・・という夢想を楽しんでみたいわけです。(だって、じゃあ一体この逸品は誰が書いたのよ!ってなるし)

最近では、鎌倉幕府は1192年ではなく1185年に始まったと歴史が変わりました。受験などの状況にいるなら別ですが、もう大人の世界を生きているわけなので、そこから読み取れるものは何か、考えてみるのも面白いと思うのです。

岡田斗司夫先生も漫画「へうげもの」(山田芳裕著)の回で仰っていましたが、何かから得た歴史情報も信じてみると物語はより面白くなる!ということだってあるはずです。

▼『へうげもの』概要

織田信長と豊臣秀吉に仕えた戦国武将、古田織部の「出世」と「物」のふたつの欲を描いた物語。タイトルにもなった「へうげる」は「ふざけている」「おどけている」の意味。

『へうげもの』の中では、私たちが歴史で学んだ「明智光秀が織田信長を討った」という史実がやや異なるように描かれています。

とにもかくにも、もし『蘭亭序』が王羲之の作でなかったとしたなら、誰が書いたのか教えてーーー!!

※この「蘭亭序」の偽作説はひと昔前にも盛り上がった説のようです。現在もそのような話が研究者の方々の中で再燃しているのかもしれません。新しい情報が入りましたら、またnoteやYouTubeでご報告してまいります!

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

いいなと思ったら応援しよう!