〈国民の奴隷〉としての英雄 大日本帝国と史論家山路愛山の時代24

久米邦武「英雄は公衆の奴隷」

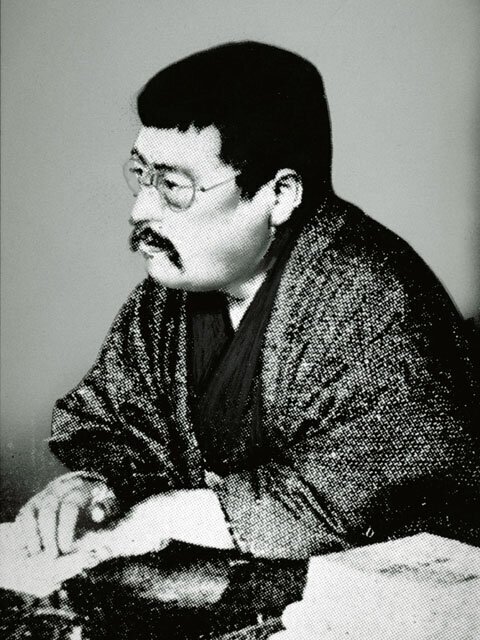

この愛山の『英雄論』と同時期の明治二三年(一八九〇)九月に、東京帝国大学教授久米邦武が「英雄は公衆の奴隷」という非常に興味深い論文を、『史学会雑誌』に残している。両者の時差は愛山が一一月一〇日の発表であり、二ヵ月ばかりでしかない。そして、彼らの基本的視点が似ていることに驚かされる。

愛山は「大英雄を支えるのは小英雄」であると考えたが、久米は「英雄を支えるのは公衆」だという。愛山よりももっと突き詰めているのである。愛山の論がその後だけに、久米の影響があった可能性も否定できないだろう。愛山は史論家を志した時期であったから、方法論にも苦悩し、久米論文には触れていたのではないか。久米においては史学思想の面で、英雄論をいち早く打ち出したことに先駆性と意義があった。それだけ明治期において人材の矮小化や、硬直化が進行していたと受け止められていた証左であろう。この着眼点において天保一〇年生まれ(一八三九)の久米に、一日の長があったのは間違いがない。

久米によれば、例えば、源義家などを代表にとり、英雄を観察すれば「これにて士民の習性も証せられたり」[i]といって、その土地の民衆の性質まで英雄というフィルターを通じて把握できるという。

「すべて昔の歴史を読むに、国主領主はみなその士民の代表人として見るべし。一個人の材力と思へばおおいに誤る。信長の天下を取るもまた然り」[ii]

と断言する。

「秀吉の織田に代りて将軍となるは、公衆の許す時節となれり。秀吉死して三河の家康代る。皆此地公衆の作用に由るなり」[iii]

といい、英雄を支えるのは、公衆の力なのだという。今日的表現をすれば、国民の〈奴隷〉が英雄ということであろう(もちろん国民という概念は当時ないが)。ヒュームの言う「いかなる専制政治でも世論に従う」(『政府の第一原理について』)との言がこの理解に近いであろう(柴山桂太氏の論文「文明化と野蛮化(2)」を参照)。英雄というのは一人であるが同時に、それを支持するものが無くては存立し得ない。その背景をもっと探っていけば、民衆の力がこれを作っている。

それどころか

「この公衆の意にしたがひて天下を争ふことは得べからず。これによりてこれを論ずれば、英雄は公衆の奴隷なり(中略)。勢てふ字は公衆の作用を汎称したるなり。英雄は時勢に左右されておこる。富貴なるにおよんで、公衆これを天にかけて、乗運といひ、応命といふてあやかれども、そのじつは公衆の運用に乗り、公衆の命に応じておこりたるなり」[iv]

と述べる。これは常識に逆らった発言であり

「然れども外相を見れば、英雄は主帥にて、公衆は奴隷の如し」[v]

といった状況があることは久米にも当然認識されていた。歴史の表面に捉われるな、深層を見よ、そういうことであろう。外見と実際の歴史は違うのである。

「始めは英雄の歩趨より進み、中途に意変りて、自由をなさんとして、公衆に怒られ、身を亡ぼし族を赤くする惨禍を受けたるもの古今の例は勝て算ふべからず」[vi]

英雄は公衆の存在を軽視すればかならずその復讐を受け、滅ぶ運命にあるという。英雄とはその時代の精神を体現する絶対精神のような存在である。英雄とは国民の力のシンボルなのである。

英雄豪傑の功績は国民の功績を代表する

愛山は明治四二年(一九〇九)に著した『源頼朝』において、英雄的政治家の基準を述べている。頼朝の時代になって

「(一)人民の幸福が再び政治家の重要なる問題となりしこと」[vii]

という。頼朝は

「政治家の最後の問題はすなはち人民の状態にあることを知れり。かかりしかば彼が伊豆にありて兵を挙げたりし時まづ手を着けたるものは人民を苦しめたる地頭を制裁してその非行を止むるにありき」[viii]

なのであって、頼朝の支持基盤が既にこのときの民衆にあったということを見抜き、頼朝が平民たちの「公僕」であったと評価する。これは久米の「英雄は公衆の奴隷」という発言と酷似している。

愛山はいう。

「明治二七八年の清国との戦争でも、明治三七八年の露西亜との戦争でも我々の家から、すなはち茅屋(あばらや)の平民の家から立派な壮丁(労役や軍務に従事する者)が出たればこそ、あの大勝利を得たのではありませんか。東郷さんでも、乃木さんでも自分の胸に輝いている勲章は自分一人の功業を彰はすものた(ママ)などと自惚れる程に小さい人物ではありますまい。英雄豪傑の功勲は悉く国民の功勲を代表するものであります」[ix]

日清日露の時こそ、国民の総力とその象徴である英雄の存在が光り輝いた。『源頼朝』は明治四二年(一九〇九)の文章であるが、この時既に、久米と愛山は接近していた。久米は明治二五年(一八九二)に田口卯吉の『史学会雑誌』に「神道は祭天の古俗」を発表して、神道批判をしたがために神道家から猛反発を浴びて、東京帝国大学教授を辞任に追い込まれた。

久米は、その後の明治三二年(一八九九)から早稲田大学で教鞭をとり、在野の史学者となった。愛山も、明治四〇年(一九〇七)から早稲田大学文学科において「日本思想史」を担当している。両者は同じ歴史学者として、早稲田で顔を合わせていた。アカデミズムとジャーナリズムといった異なる立場から、何らかの刺激的な交流があったことは想像するに難くないであろう。

岩井忠熊は

「久米邦武の学問的業績を現在の時点から論ずるということになると、いささかの迷いを感じないわけにはいかない。彼の説いたところは、今日の歴史学の水準からいえば、あるいはあまりにも奇矯であって、ただちにわれわれがそれを継承することはほとんど不可能だからだ」[x]

と述べているが、その奇矯な部分が実は、平民主義史論家の愛山と通ずる側面があった。先輩の久米の歴史観が愛山にも影響を与え、愛山の英雄史観が形成されたと見ることもできる。

愛山は後に、足利尊氏を評価して問題視されるが、そういう明治の国体論に疑問を抱いていた点においても久米は先輩である。

愛山においては近代の物質文明の批判から英雄論に至り、大英雄と小英雄といった二つの存在を提示して、平民主義の骨格を作ったのであるが、これはやはり久米とは色彩の違う愛山の思想的な個性といえよう。

[i]『久米邦武歴史著作集第三巻』 吉川弘文館 平成二年(一九九〇) 一三〇頁

[ii] 同上 一三一頁

[iii] 同上 一三二頁

[iv] 同上 一三三頁

[v] 同上 一三三頁

[vi] 同上 一三三頁

[vii] 『源頼朝』 東洋文庫 平凡社 昭和六二年(一九八七)三三五頁

[viii] 同上 三三六頁

[ix] 「日本帝国の四本柱」 『思ふがままに』 春陽堂 大正三年(一九一四) 二一一頁

[x] 「久米邦武」 『日本の歴史家』 日本評論社 昭和五一年(一九七六) 一二頁