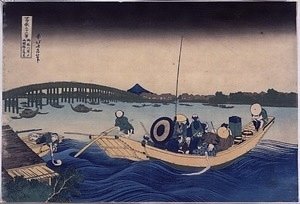

「浅草川首尾の松御厩河岸」−こんな夜空の元で遊女との行先を語らいたいぜ−『名所江戸百景』

eraierai!!

kakoutoshiteiru!

demo eigoninaccyatteirune!

naoshimasyou.

おふざけはここまでにします。

今日はバイト先の店長が移動になる前の最後の日でした。

バイト終わりに休憩室で次のシフトを確認していたら後ろから現れて

「お疲れ様です、ありがとうございましたー」

と言って、私が「お世話になりました、ありがとうございました」と挨拶する隙を与えず消えていきました。

やっぱり変な人だった。。。

あまりいないタイプの大人と関わったので割と免疫ついた気がします。笑

そんななんとも言えない気持ちになった今日も広重。

今回は『名所江戸百景』の「浅草川首尾の松御厩河岸」です。

すごく綺麗な絵だなと思ったのが印象です。

やっぱりヒロシゲブルーが映える絵ですね。

こちらの絵ではあまり伝わらないのですが、私が参考にしている本に掲載されている絵は空が上になるほどに深い青になっていきます。

なので水平線の方になっていくと白く光っているのです。

そのため船や岸の蔵の屋根がとても明るく写ります。

そして夜空には星が綺麗に散らばっていて澄んだ空気が感じられます。

この絵の一番特徴的な描写が左がわからニョキッと現れる松の木。

これが題名の通りの「首尾の松」です。

蔵前橋西詰めの下流側に石碑と若木が植えられています。初代「首尾の松」は、江戸時代安永年間(1772~80)風災で倒れ、その後も枯れたり焼失し、昭和37年(1962)これを惜しんだ浅草南部商工観光協会が、地元関係者と共にこの橋際に碑を建設しました。現在の松は七代目といわれます。

以前やった御蔵橋の真前にあるのですね。

ということは上の地図の中の東京都立蔵前工業高等学校の方向から蔵前橋の方向を描いたのではないかと考えます。

首尾という名前がついた理由は吉原に向かう客がこの付近で今夜の首尾を話したということからこの名がついたそうです。

歌川国芳の『東都首尾の松之図』です。

左奥に並ぶ本当に小さく描かれている横並びなのが首尾の松です。

国芳らしい陰影と輪郭のはっきりした自然描写ですね。

手前の船で御簾がかかっているものがありますが、その中がほんの少し透けて女性の影が写っているといいます。

私は目を凝らして目を凝らしていくら薄目をしても見えません。

上の絵だとわかりやすかもですね。

御簾の外に靴が二足あることから中にはおじさんがいるのかな?

以前葛飾北斎の『富嶽三十六景』の「御厩川岸より両国橋夕陽見」の絵は同じような舞台として描かれているものがありました。

ちっさいけどこれ。

蔵前橋の上流から描いているのでしょうか。

両国橋が見えますからね。

御厩河岸について地名の由来や名残を見てみようかと思いましたが、明日の作品がまさにドンピシャで御厩河岸でしたので今日はここまでにしておきます。笑。

今日はここまで!