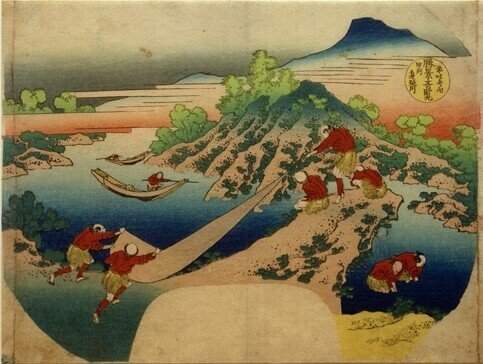

『甲州石班沢』−富士に重なる漁師の仕事場−『富嶽三十六景』

今日は墨田区の方に遊びにいきまして、北斎の住んでいた地域を歩いていました。目的はそれではなかったので聖地巡礼はできませんでしたが、やっぱりあの地域はとても江戸の歴史を感じる場所でとてもいいですね。両国、浅草、隅田川のあたりをもっと巡っていきたいです。

今日の葛飾北斎『富嶽三十六景』は「甲州石班沢」です!

あちゃ〜、江戸じゃなかった、、笑。

富嶽三十六景の三役以外で大きく富士が描かれている作品の一つではないでしょうか!奥にうっすら聳える富士は左側は薄い雲がかかっています。あまり山頂と麓のはっきりした違いはないようですね。

一人の男性が下にある何かに紐をくくりつけ、それを引っ張っている。その紐の流れと、男性の立っている崖の傾斜がまるで富士の形をトレースしているようですね。男性ともう一人の小さく縮こまっている子供?がいる崖はどういう位置にあるのでしょうか。下は森なのかな、それとも波なのかな。とてもシンプルな配置であるけれども考えたれた構図なのだと感じます。

この絵の舞台は現在の山梨県の南巨摩郡富士川町にあたります。甲府盆地を流れる釜無川と笛吹川が合流する富士川の近くにある鰍沢に位置しています。

石班沢で”かじかざわ”と読むのは、鰍の別名が石斑魚(いしぶし)であるけれども斑を班と書き間違えたために作品名はこの”石班沢”になっているようです。

とても近い場所からの描写なのですね。だからやはり大きく富士が描かれていますね。

富士川は日本三大急流のひとつであるように激しい川であったようです。絵の崖の下は波だったのですね。この絵もまた藍摺での描写であるために波の青さや強さが引き立ちますね。

男の人(漁師)が下に垂らしているのは網で漁をしている様子。その後ろにいるおそらく子供と見られる人は魚籠を持っています。瀬戸際で漁をしてやっと獲れるものなのでしょうか。

この場所の特定ははっきりしていないようですが、推測として釜無川と笛吹川の合流地点の禹之瀬(うのせ)であろうと考えられているようです。現在は開削工事が行われ岩はないようですが、かつては絵のようにあったようです。

こういう位置関係。川は波が立つほど大きなものではないような気がしますが、当時はやはりもっと広い河川だったのか、北斎の想像だったのかもしれませんね。

この絵ににた題材の絵が北斎の他の作品にあるようで、『北斎漫画』の七編にある「甲斐 鰍沢」という題で富士川を下る一艘の船を描いているようです。

この絵の下の部分ですね。船はとても小さく描かれていますが、とても太い河川だったのでしょうね。

他にも『勝景奇覧 甲州身延川』という錦絵の作品や『北斎漫画』「甲州猪ノ鼻」という作品で漁師が網を引く様子が描かれていて、川に向かって網を引いている様子を描くことに凝っていたのでしょうか。

こちらが『勝景奇覧 甲州身延川』。富嶽三十六景よりも派手に、多くの人が網を引いているのが描かれています。岩の上からすることなんですね。とても危険な漁である感じがします。

こちらの右下の絵が『北斎漫画』「同猪ノ鼻」です。これは富嶽三十六景と同じように一人で網を岩に上から引いています。いやこれも、、危険だな、、。ちょっと出っ張ってる岩の上からする漁なのですね。

両者から見ても、波との短い距離である網と崖の傾斜を富士山と重ねたことはナイスアイデアですね。(上から笑)

今日はここまで!