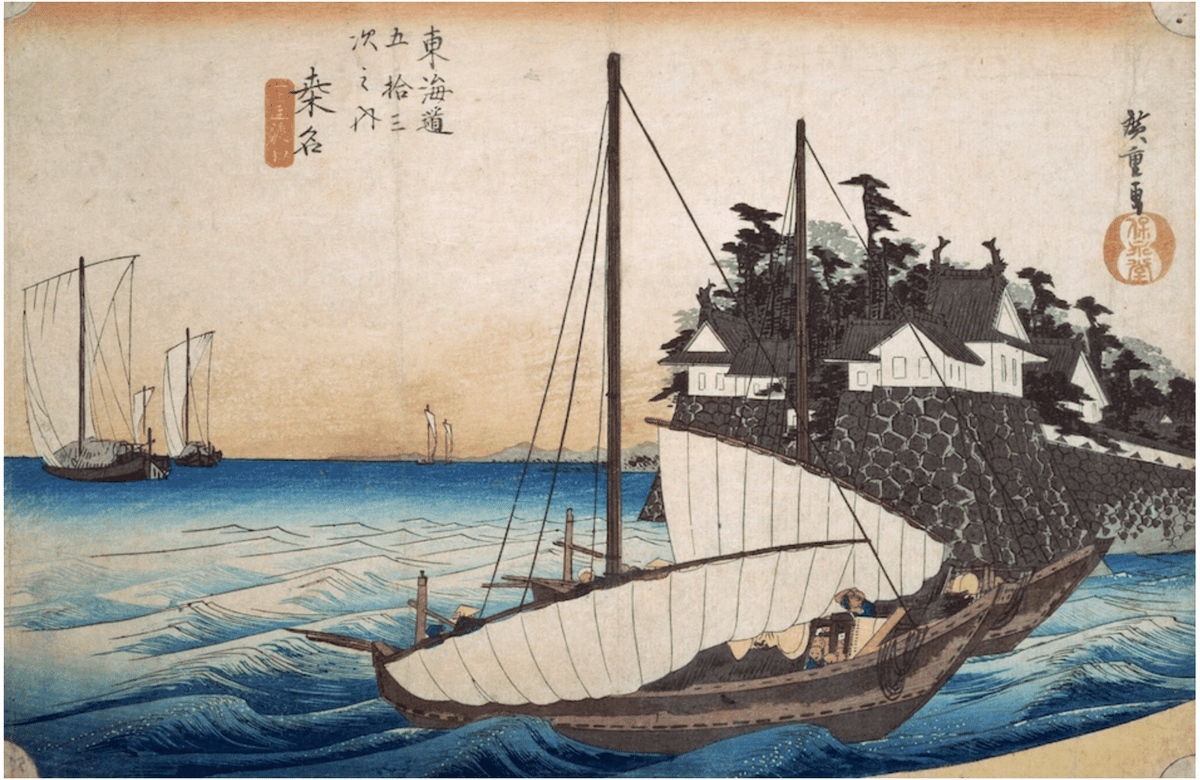

「桑名 七里渡口」−船酔いしないように桑名城を見つめたい…−『東海道五十三次』

3日も書いていないとだらけてしまいますね。

姿勢を正して書き始めます。

そんな3日ぶりの今日も広重。今回は『東海道五十三次』の「桑名 七里渡口」です。

◼️ファーストインプレッション

若干の荒波に船体が左右に揺れていそうな船が2隻。

帆もこれからあげるのか、下げるのか機能してはいなさそう。

見てるだけで船酔いしそう。

これまたモチーフとなる船、波の様子以外は色がついておらずどこに目を向けるべきかがしっかり示されています。

船の中では室内に人間がぎゅうぎゅうに詰まっていて、外の様子を伺っています。外にいても水飛沫を受けるし、船の外に放り出される可能性もありますね。

それでも乗り物酔いしやすい私からしたら、見ているだけでも吐き気がしそうなくらい窮屈な様子。

今回の波の描写は非常に繊細で小さな飛沫でさえも色を使い分けて波と波がぶつかり合っている様子が描かれています。

波も陰影や細い線が細かに描きこまれ、なめらかなだけが水ではなく、引いては寄せてを繰り返していることを教えてくれます。

2隻の船が真ん中にずんと構えていることで大きなモチーフとなり安定感があるかと思いきや、波に揺られて不安定な印象を与えているのが面白いところ。

むしろ、背景で色のない城郭の方がしっかりしていて、安定感をそこに求めています。

今日は桑名の場所と背景の城郭について見ていきたいと思います。

◼️桑名

ここのあたりは川が多く、交通に置いては非常に不便だった面もあれば運搬の面では便利な面も多かったことでしょう。

副題の七里渡しというのが地図右側に孤立した赤ピンがある七里の渡し。

そして地図左に密集している中に桑名城天守跡とありますが、そこが今回の絵の背景にある城郭でしょう。

ここには、見えないものも含めて七里の渡跡や歌行燈句碑、伊勢国一の鳥居といった歴史的な旧跡スポットが点在しています。

桑名城もまた岡崎城のように周辺が公園のようになっていて、現在でもその大きさと戦略的に構築された城跡であることが形からもよくわかります。

今回の絵では城郭の一部が沖に堤防のように出っ張っているように見えますが、現在は内陸にあるみたい。

海岸沿いが幕末から明治にかけて埋め立てられた可能性が高いですね。

◼️桑名城

現在の形が、当時の策略を残したままと申しましたが調べてみると残っている部分は非常に少ないようです。

三重県桑名市にあった城。その形状により扇城または旭城といわれる。平城。豊臣秀吉の臣一柳(ひとつやなぎ)直盛が、文禄二年(一五九三)桑名の城を修築し、櫓を旧領神戸(かんべ)より移築して、結構を整えた。城地はのちの二ノ丸の内朝日丸の地であったという。関ヶ原の戦後慶長六年(一六〇一)、本多忠勝が藩主となるや、城は揖斐川に臨み、南北に本丸、東に朝日丸、南に二ノ丸、北に三ノ丸などを配し、十数キロに及ぶ内堀を廻らし、高さ四メートルに及ぶ、乱積みなどの石塁を築いた。その後修築拡張により、天守閣をはじめ、数十の櫓、多門櫓などが整備され、輪奐の美を極めた。現在は濠と石塁を残すのみで、桑名市の九華公園と、藩主松平定綱と定信(将軍徳川家斉の老中)を祀る鎮国守国神社がある。

以前も登場した本多忠勝が藩主となったことでここに構えたということですね。

歴史としてはそれよりも10年ほど前から築城されていたみたいですね。

戊辰戦争の際、桑名藩は幕府方の有力な勢力となり、敗北したため官軍に無血開城した。慶応四年(一八六八)正月二八日官軍は桑名城に入城し、本丸東南角の辰巳櫓に放火、落城の印とした(桑名郡志)。明治八年(一八七五)城地および建物はすべて払下げられ、建物はほとんど取壊されて散逸した。堀の石垣は四日市港埋立のために使用されたといわれる。

こちらに現在の形に至る理由が記されています。

無血開城して官軍に明け渡されたことで落城し、取り壊されてしまったという

ことですね。

いまいち明治の歴史は弱いのでもっと勉強しなければいけないことを実感していますが、明治時代の間に現代と同じくらいに跡形がなくなってしまったのですね。

そしてやはり、港とするために埋め立てられたっぽい。

現在城跡らしい面影を残しているのはわずかに三ノ丸堀の石垣のみである。

国史大辞典の最後にも同じように書かれていましたが、三ノ丸堀という部分の石垣が残っているということらしい。

三ノ丸堀というのがこちらのページの桑名城絵図にわかりやすい図として載っています。

一番北の部分で、しかもここのほんの一部の石垣しか残っていないみたい。

今はここ桑名城があった七里の渡しの空気を感じることはできないけれど、しっかり浮世絵に残されていることに感謝ですね。

今日はここまで!

#歌川広重 #東海道五十三次 #広重 #東海道 #桑名 #桑名城 #七里の渡し #浮世絵 #美術 #芸術 #アート #日本絵画 #日本美術 #江戸時代 #江戸絵画 #江戸美術