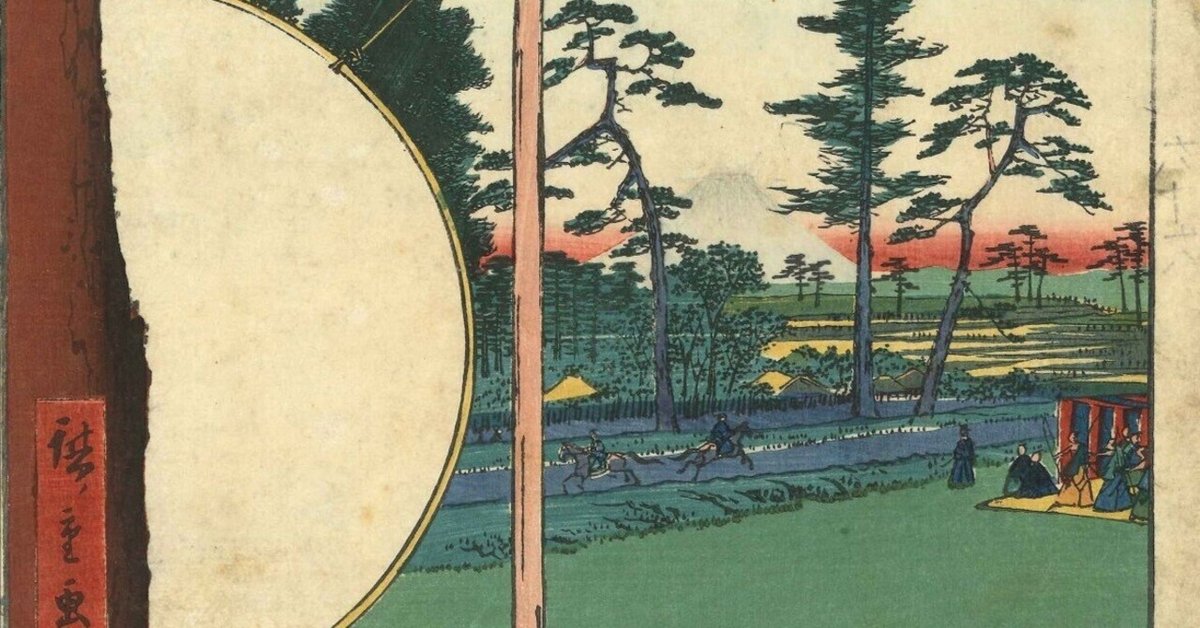

「高田の馬場」−富士山への熱烈ビーム×武士の通し矢−『名所江戸百景』

昨日はむりむりとか言いました。

今日は、、うまい言い回しがありませんのでさっさとやります、、笑。

今日は広重の『名所江戸百景』、「高田の馬場」です。

◼️ファーストインプレッション

手前の真っ白な膜を張った丸い何かが木の影に隠れています。矢が数本その下に落ちていますので的になったのかな?その矢を引いているのがきっと、右に映る袴を履いた集団。

こんなにしっかり場所が設けられて、一体どんな行事が執り行われているのでしょうか。

この場所が高田の馬場というくらいなので、横道にしっかり馬が二頭走っています。逆の方向を向いているのがちょっと面白いところ。交差したのですね。笑

奥には松や杉のような木々が高々と並んでいますが、そのもっと奥にうっすら富士山が写っています。

麓は灰色に影が見えますが、頂上は真っ白。なんなら晴れた空よりも白くて神々しいです。

今では高過ぎはしませんが、中規模な建物が林立している高田馬場ですが、富士山が見られたり、馬が走っていたり。

のどかではあるけれども人々の生活がしっかり根付いている場所であったのだと感じます。

◼️流鏑馬

この大きな的と奥の弓を引く武士たちを概して流鏑馬と言います。

以前も何かで触れたかな。

あーやってないな。

https://www.homemate-research-festival.com/useful/12716_tour_019/

流鏑馬に使われる矢は"鏑矢"と呼ばれる4枚羽で、大羽に鷲や鷹、小羽に山鳥の羽を使用し、鏑は朴の木製、矢尻には金属製の雁股がつけられています。この矢を騎手は走る馬の上から的を狙い射抜いていくのですが、走り抜ける馬場は約250mで、その中に立てられた3つの的を的確に射抜かなくてはならないとあって、騎手にはかなりの技術と正確さが要求されます。また古来よりの武芸ということもあり、数々の流派や尊ばなくてはならないたくさん礼法が存在する、格式高い神事であるということが言えるでしょう。

たまにNHKで、「どこどこで流鏑馬が開催されました」みたいなニュースやってますね。

その時によく映像も流れますが、馬に乗った騎手が的に目がけれ弓を引いていました。

でもこの絵では的に向かって矢を引く人はいても、馬に乗ったままの人っていませんね。だからこの絵では流鏑馬をしているわけではないということですね。

地に足を着いて的に向かっている人は通し矢をしている。というのは以前違う絵で扱いましたね。

『深川三十三間堂』でした。

ここでは長いお堂に沿って矢を射る行事が当時は盛んで、それを鑑賞しにくる人々がまるで花見のように集っていた様子がよく浮世絵に描かれていました。

ここでは神事が執り行われるので、そのための練習をしている騎士たちなのかもしれませんね。

流鏑馬の歴史としては、源頼朝公が文治3年の鶴岡八幡宮で行われた放生会で開催されたことで神事として行われるようになったそう。

その後にはだんだん衰退していった文化ではあったそうですが、8代将軍の吉宗の時代には流鏑馬だけでなく笹懸も再興したそう。

また幕府の弓馬調練所のあった高田馬場では将軍の誕生や病気平癒の祈願として神事流鏑馬が度々行われるようになり、神事としての流鏑馬も広く認識されるようになっていきました。

ここでは公式な儀式として本番が行われる場所であったのですね。

その場所がこちら。

赤ピンが高田馬場流鏑馬という場所であるそう。

早稲田大学の目と鼻の先なのですね。

高田馬場駅からは少し遠い場所にあります。

ここから富士山を眺めるとなると、赤ピンの高田馬場流鏑馬からローソン新宿大久保二丁目を眺めているような位置になりますね。

本来ここの絵を描くなら流鏑馬の神事が行われている場面を描けばもっと華やかで馬の威勢の良さ、騎士のキリッとした姿勢、それを見る人々の前のめりな様子を見ることができますよね。

でも広重はここを描く時にあえて練習風景のような日常を切り取りました。

富士山を背後に的に矢を射る構図は、鑑賞者の手前から富士山へ伸びる視線と武士の射る矢を交差しているようで立体的に感じられます。

今日は深い中身に触れることはしませんでしたが、絵を3Dで見る深みを増していきました。

今日はここまで!

#歌川広重 #名所江戸百景 #高田の馬場 #高田馬場 #流鏑馬 #浮世絵 #日本画 #日本絵画 #アート #美術 #芸術 #江戸時代 #江戸絵画