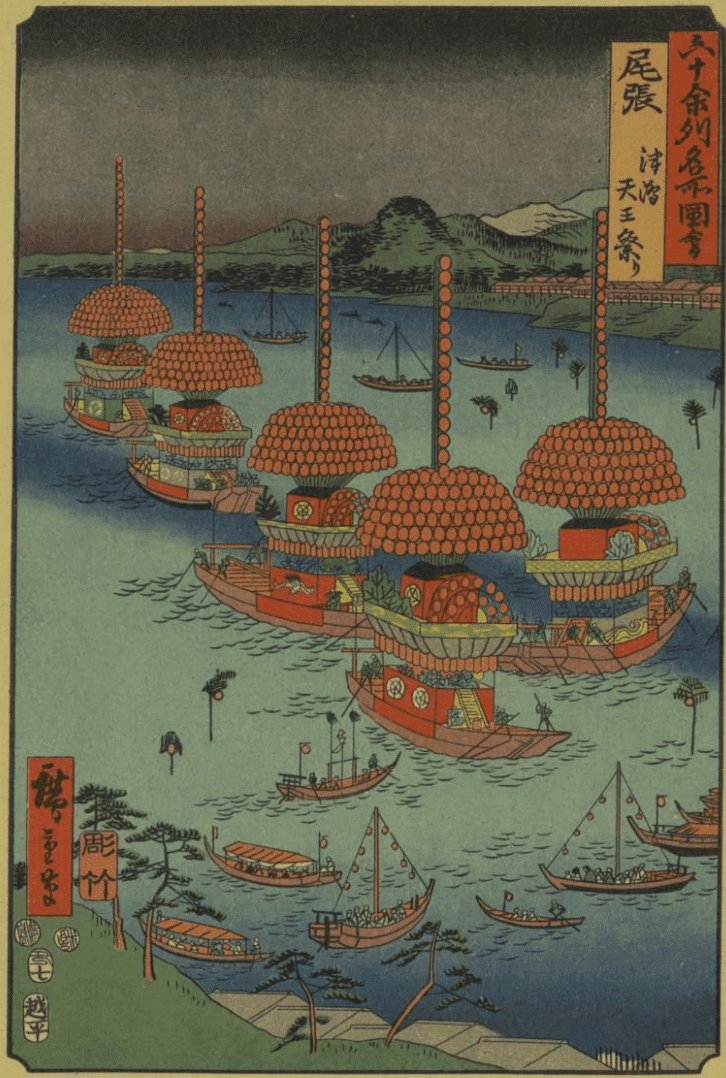

「尾張 津嶋天王祭り」−夜はこんな物が川を渡りますゾ!−『大日本六十余州名勝図会』

最近は少し食べ過ぎている気がします。

毎日甘いものを食べているのでいい加減に食事管理しないと、おデブになりそうです。

今日はもう何も食べなのでダイエットは明日からにします。正論!

そんなダイエットを誓う今日も広重。

今回は『大日本六十余州名勝図会』の「尾張 津嶋天王祭り」です。

ファーストインプレッション

今回のシリーズのこれまでの作品中で一番豪華な光景ですね。

副題の通り天王祭の様子を描いているということで、豪華絢爛の装飾を施した大船が5隻。

それをサポートするかのように周囲には小舟が浮いており、多くの人々がこの祭の運営に携わっていることがわかります。

時は夕刻でしょうか、対岸の建物の並びが灯りを灯していますね。

天王祭で川が賑わう時は、川岸も人でごった返すためか店たちも繁盛するのでしょう。

天王祭は江戸にも江戸三大祭の一つとして有名でしたが、東海の天王祭はいかに有名だったのでしょうか。

真っ青な川面に悠々と浮かんでいる赤い船はその対極の色使いで画面いっぱいにギラギラした派手やかな印象をもたらしますね。

今回は終わりの天王祭と当時の評価を見ていきたと思います。

天王祭

江戸の天王祭でもなく、祇園の天王祭でもなく、尾張の天王祭は一体どのような祭なのでしょうか。

津島神社天王祭(てんのうさい)の車楽祭(だんじりまつり)。船上に屋台を組んで能人形をのせた6艘(そう)の車楽船が御旅所(おたびしょ)へ向かう。先頭を行く「市江車(いちえしゃ)」(写真左)には白い布鉾(ぬのぼこ)を持った10人の鉾持ちが乗船し、次々と川に飛び込んで御旅所前に上陸、津島神社まで走って布鉾を奉納する。7月の第4土曜日に行われる宵祭(よいまつり)の翌日に行われる。

屋台を組んでその上に能人形を乗せるという形式は今回の広重の絵には描かれていませんね。

しっかり見ると、こちら↑は【尾張津嶋天王祭(朝祭)】の意味でした。

朝と夜の2部で装飾も変わるのですね。

尾張津島天王祭(宵祭)

毎年7月の第4土曜日とその翌日の日曜日に行われる津島神社の祭礼、天王祭(てんのうさい)の宵祭(よいまつり)。提灯祭(ちょうちんまつり)ともいわれ、半球状に365個の提灯を飾った車楽船(だんじりぶね)が津島楽を奏しながら天王川を渡り、御旅所(おたびしょ)に神幸する。国指定重要無形民俗文化財 愛知県津島市

夜は提灯が船に乗せられるということですね。

一つの船に365個もの提灯が使われ、飾られるのですね。

まさに今回の広重の絵でも同じように描かれていますね。

『終わり名所図会』前編巻1「天王祭 片端試祭」

ここではまだ祭の主役の車楽船が着水する前のスタンバイの状態でしょうか、提灯をいくつも飾った屋台が地面に置かれていますね。

それに群がるように人々がどんちゃん騒ぎをしている様子が一枚の絵からでも伝わってきます。

うちわを持って知り合いと闊歩している人や、提灯をぶら下げた竹竿を持って親と歩く子供、同じような竿を持って片足を上げてリズムをとっているような二人組など、浮かれた人々がたくさん描かれています。船の裏側にはいくつもの屋台が並び、食べ物や装飾品を売っている様子も見え、この時を待っていたと言わんばかりに売り捌こうとしているのでしょう。

大きな屋台の提灯がぶら下がっている正面には「先御車」と書かれた看板が掛かっています。

この船が川を横断する船団の先頭に位置することが決まっているのでしょう。

おそらくこうして人々が集まっている時間は日中、日が出ている頃でしょうから、夜の部が始まるまではこうして人々の目に晒しておくことで、人々の期待を夜の部に向けて高めさせるのですね。

夜の部がどれほど盛り上がっていたのかがわかる資料を見つけられなかっのは惜しいですが、今回はここまで!

#歌川広重 #江戸時代 #江戸絵画 #日本絵画 #日本美術 #浮世絵 #広重 #大日本六十余州名勝図会 #尾張 #終わり名所図会 #津嶋 #天王祭