「新美の巨人たち」月岡芳年『大日本名将鑑』の特集の受け売りをほざく!

キョキョ今日はテレビ東京で放送されている『新 美の巨人たち』で月岡芳年の特集されていました!

前回の歌川国芳同様にワードに書き起こして内容を自分で飲み込んでいく作業をしていきたいと思います!

誤字脱字が著しいですがタイピング下手な私なりにテレビのスピードに追いついていった結果なのでお許しください、、。

今回は月岡芳年の『大日本名将鑑』という作品について、その作品群を捜索した芳年の思惑について深掘りしていくという内容でした。

現在こちらで芳年の当作品についての展示を行っているそうです。

『大日本名将鑑』は明治11年から明治15年の間に製作された歴史上の名将51人をモチーフに描いたものです。

この作品群の特徴としては、源頼朝や平清盛、徳川家康といった戦闘の中を生き抜いてきた名将を描いたものであるのにも関わらず、彼らの戦いのシーンや勝利のシーンといった勇ましい姿が描かれている絵が少ないというところです。

例えば「右大将源頼朝」という作品では鶴を飛ばす場面が、

たくさんの戦乱で戦い抜いてきた頼朝がこれまでの殺生に対して、生き物を逃すという徳を積む放生会の場面を表しています。

また、徳川家康を描いた「徳川家康公」という作品では京都の二条城から帰る場面が、

関ヶ原の戦いで勝利し、覇権を握った家康が後陽成天皇の宣旨を受けて征夷大将軍に任命されました。その時に天皇の御所である二条城に赴いた時の場面です。

このように各時代に大活躍し、どこの戦いでも勝利を勝ち取ってきた英雄を描いていますがその戦いの場面ではないのです。

なんなら芳年は血みどろ絵が得意でしたがそれを敢えて前面に出してこなかったというところが今回のポイント。

このように英雄たちの静かな場面や、静と動でいうと静にあたる人間的な場面の切り抜きを敢えて表現したのは芳年が生きた時代背景が大きく影響しているそうです。

芳年は歌川国芳に弟子入りし、彼と同じように武者絵を得意として早いうちに売れっ子絵師となりました。時にすると江戸末期。

それから明治時代に入るにつれて、彼の画風は国芳の画風を残しつつもテクニカルな画風をも取り入れるようになりました。

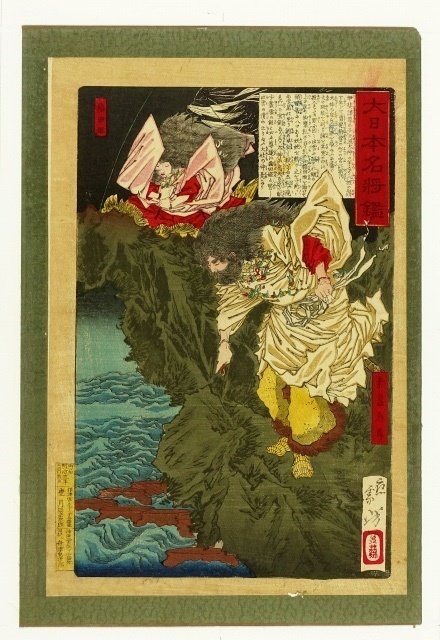

例えば同作品群の「素戔嗚尊 稲田姫」では素戔嗚尊の描き方に国芳と芳年の違いがみられます。

こちらが芳年のもの。

顔を斜め上から描くことで人物を立体的に捉えることを可能にしました。

こちらは国芳のもの。

人物を真正面から捉えることでどこか平面的で立体感を感じるには弱い作品です。

このようなテイストの変化は芳年が武者絵で名を馳せた江戸末期から明治時代初期という時代の変化と関係しているらしいです。

明治に入り、西洋画が日本に流通しました。

特に油絵は、油絵茶屋というものができるほど庶民の関心の中心に出てきたそうです。

そのような時流の中、いつまでも同じような画風がこれまで通りに好まれることはなかなか難しいですよね。

その流れを読んだ芳年は自分の描く武者絵、浮世絵にも西洋画の要素を取り入れました。もちろん自分の画風の元である国芳から受け継いだ浮世絵のテイストも残しつつ。

そうすることで芳年は日本画の欧化に成功し、浮世絵自体の欧化にも成功しました。

そうしていつまでも絵師として第一線で活躍していく中で画風だけを欧化させても絵のモチーフ自体がなかなか庶民たちに受け入れられづらくなりました。

というのも、浮世絵のモチーフというのは刺青にされることが多かったからです。

、、?ドユコト、、?

こういうこと。(どや)

大衆文化の世界では、イレズミを入れた侠客が「弱きを助け、強きを挫(くじ)く」理想像として浮世絵に描かれるようになった。やがて、それは憧れの対象となり、19世紀前半には、浮世絵師の歌川国芳(くによし)が中国の小説『水滸伝』の主人公たちの全身にイレズミを描き、大評判となる。さらに、歌川国貞(くにさだ)などが、今度は歌舞伎役者にイレズミを描きこんだ浮世絵を発表して人気を博した。

政権を握った明治政府は、鎖国を解き、欧米並みの文明国家を目指した。その結果、約400年間ほとんどやってくることがなかった、海外からの賓客や旅行客、船員が来日するようになる。これらの人々は日本を旅する中で、混浴の習慣や、全身にイレズミがあるふんどし姿の男たちが街を闊歩(かっぽ)していることを、日本特有の風俗として旅行記につづった。

これを明治政府は、欧米から見た日本の未開部分として問題視し、明治5(1872)年、彫師(ほりし)と客になることの双方を法的に規制した。そして、20世紀初めには、常に衣服を着ることが社会的に定着したこともあり、イレズミは着衣の奥深くに秘められたものとなっていく。逆説的だが、この取り締まりの時代に「イレズミは隠してこそ、精神的にも美しく深みを持つ」との考えがより強まった可能性があると追記しておく。

このようにこれまでは体に浮世絵の刺青を掘ることは一部の人々に流行し、それに乗っ取り浮世絵師も刺青に似合うような絵を描くようになりました。

ちょうど芳年の師匠である国芳まではそれが良しとされていましたからね。

しかし時代が変わり、鎖国を解き欧化を目指す明治幕府は未開拓の地を訪れた外国人が刺青を入れた人々が平然とそれを晒しながら歩いている場面を日本特有な風俗として手記に綴ったことを受けて刺青を掘り晒すことを野蛮としました。

今でも銭湯やプールといった公共の肌を晒す場所では刺青のある人は遠慮してもらっていますね。

その時代の流れを受けて浮世絵自体が勇ましく野蛮な場面を描くものではなく、静かなモチーフを描くことが好まれました。

それは岡倉天心が編集する最古の雑誌『国華」でも、そのような変化は近代化のためには必要なものであるというように記されているそう。

このような変化はこの『大日本名将鑑』を描く上で大事な意識だったそう。

そのためにこれまでの浮世絵の画風とは一転して、欧化に加え日本の近代化を意識したテイストに仕上がったのでした。

確かに全体を通してみると同じように名将たちが何か呼吸だけをしてる場面、体の一部のみを動かす場面、自然の中で歩みを進める場面といった静かな様子が描かれています。

番組の終盤に紹介された「天岩戸」の絵では芳年の心持ちが暗示されているそうです。

ちっさ!笑

この絵では素戔嗚尊がこじ開けた岩戸から天照大神が出てくる場面が描かれています。

よく描かれるこの天岩戸の場面では岩戸の外から洞窟を描くような画角が多いものでした。

河鍋暁翠の「天の岩戸開き」です。

これは外から中を描きます。

絵自体がとても明るい印象を与え、天照大神の出現の希望を表現しています。

歌川国貞の「岩戸神楽ノ起顕」です。

これはもう天照大神に後光が差しています。それくらい明るい未来を暗示、、というか全面から表現しています。

このように従来は天照大神の出現を描く天岩戸伝説の場面は明るい印象を与え、明るい未来を表現します。しかし芳年の描いた天岩戸伝説はかなり暗い印象を与え、天照大神自体がどこか病的な印象さえ与えるものとして描かれます。

これには芳年の近代化・西洋化する国家への懐疑心が表現されているといいます。

これまで大事にされてきた日本の伝統文化が欧化によりおざなりになり、軽んじられていることに対する不安を表しているのです。

これを作品の最後に持ってきて、しかも古来の神々をこの不安な描写にすることで明治時代や欧化していく日本のこれからに対する不安を描いているといいます。

番組の内容がとても濃密でいつもよりも長い記事になってしまいましたが、大学講義一コマ分受けてレポートを書いているような疲労感。

『新・美の巨人たち』の番組のためになる重厚感に感謝です。

これまでのバックナンバーを見返してみたいと思います!

今日はここまで!

#新美の巨人たち #月岡芳年 #大日本名将鑑 #浮世絵 #美術 #日本画 #芸術 #歌川国芳 #源頼朝 #徳川家康 #武者絵 #素戔嗚尊 #刺青 #天照大神 #近代化 #欧化