「亀戸梅屋敷」−楽しそうな人々より、珍妙な梅!−『名所江戸百景』

今まさにやっている小倉優香さんのインスタライブが可愛すぎてスクショしまくってすぐにiPhoneのロック画面にしました。

ああいう素材の可愛さを最大限に活かしたヘルシーな美しさを持ちたいものです。

そんな小倉優香さんの可愛さに自分の最近の荒れた食生活を見直した今日も広重。今回は『名所江戸百景』の「亀戸梅屋敷」です。

◼️ファーストインプレッション

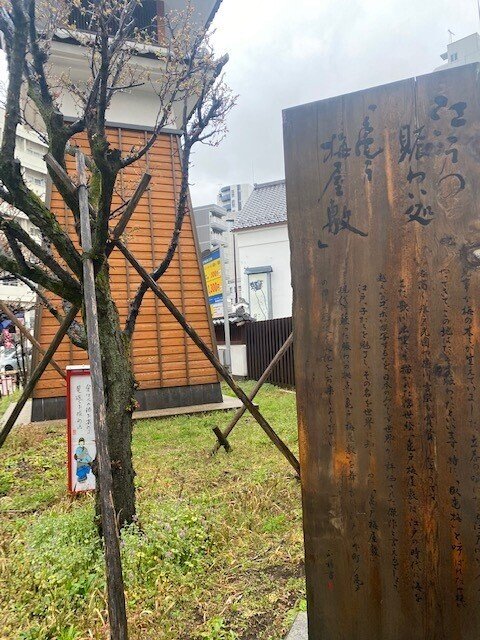

以前バイトの研修が錦糸町にある本社で行われたので、ついでに亀戸まで歩いて梅屋敷を見てきました。

今でも梅が林立した敷地があるのかと思いましたが、跡地として碑が立っているだけでした。

一応梅は数本植えられていて、櫓が建っているような場所です。

『名所江戸百景』に亀戸の梅屋敷を題材にした作品があることを、鏑木清方の「梅屋敷」を見たときに知ったので、寄って見たのです。

今は芸者さんの小さな劇場のような施設も併設されていて、当時もあったのかなと思いました。

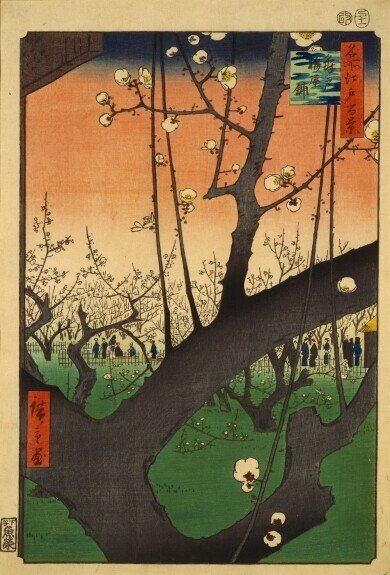

この絵は一本の梅が画面の正面に立っていて、前回に引き続き日本の浮世絵にありがちな構図であり、印象派画家に好まれた構図でありました。この絵はゴッホが好んだものであったきがします。模写した絵が有名ですね。

本来、こういった梅屋敷を描くのならば、梅を見て楽しんでいる人々を描くのが主流というか、普通の考えだと思います。しかし広重は人々を無視して、太く生きる梅を、しかも花より枝を描きました。

しかも一本にズームして他の木々をも背景としています。鑑賞している人々さえも背景と化し、表情も見えません。一応座敷に座ってお茶でも嗜んでいる様子がわかります。右に屋根のある建物に人々が集っているのがわかりますが、これは茶屋か何かの出店だと思います。

空を赤く表現しているのがまた浮世絵ならではの表現。華やかさが一気に爆上げですね。

◼️亀戸梅屋敷

江戸時代、亀戸には呉服商・伊勢屋彦右衛門の別荘「清香庵」があり、その庭には見事な梅の木々が生えていました。立春の頃になると江戸中から人々が北十間川や堅川を船でやってきて、この地はたいそう賑わったといいます。

この亀戸梅屋敷を正式名称で「清香庵」と呼んだそう。

私が実際に行って撮った写真の一枚目にある碑に「江戸の賑わい処」と描いてある通り、江戸中から人々が集まったようです。

特に庭園のなかを数十丈(150m)にわたり枝が地中に入ったり出たりする一本の梅が名高く、評判を聞きつけこの地を訪れた水戸光圀は、まるで竜が臥しているようであると感嘆し、その木に「臥竜梅」の名を与えました。また、八代将軍・徳川吉宗は、一旦土に入った枝が、再び地上に這い出る様を生命の循環になぞらえ、「世継ぎの梅」と命名し賞賛したそうです。

この臥竜梅がまさに描かれている正面の梅ですね。それを名付けたのが水戸光圀。

吉宗が見た時は「世継ぎの梅」とも名付けられたようです。

枝が地中にでいるしているように伸び、それが生命の循環に準えている様子からですね。

右奥の店のようなものを四阿(あずまや)と言います。飲食を提供している茶屋のようなものかと思いましたが、柱に屋根が付いた休息所であるそう。たまに公園とかにもあって、本を読んでいる人がいますね。

◼️ゴッホとの繋がり

この絵を模写したゴッホの絵はとても有名なもので、実によく特徴をとらえて描いています。

手前の梅を濃く描き、奥の梅を薄く描くことで遠近をより忠実に再現しいると感じます。でもやはり、浮世絵のように版画で描いている訳ではないので色の移り変わりが、絵の具の混じり合いで表現されているのが、西洋チックなところです。

原色のベタ塗り感がゴッホの個性を強めています。

漢字も頑張って模写してるところを見ると、本当に浮世絵に陶酔して目を凝らして鑑賞していたことが伝わってきます。

今回は亀戸梅屋敷、ゴッホとの繋がりについて見ていきました。

今日はここまで!

#歌川広重 #名所江戸百景 #亀戸梅屋敷 #亀戸 #清香庵 #梅屋敷 #ゴッホ #臥竜梅 #浮世絵 #日本画 #日本絵画 #アート #美術 #芸術