不可逆ではない多数決

民主主義は多数決と言うけれども、多数決がすべて民主主義的な手法ではないものでもあるし。んで、時折賛成反対がひっくり返ったりもするわけで。不思議な感じもするけれども、そうでもないケースも多々あります。

賛成と反対と

「賛成」「反対」といわゆる議決というものを行うのは、港区議会では年に4回ある定例会、そしてあんまりないけどある時はある臨時会です。議会の中には「常任委員会」「特別委員会」というのがありまして、内容によって審議担当の委員会は異なりますけれども、そこで分科会のように34人全員じゃなくて各会派それぞれ人数割り振ったところで審議しましょうという感じ。

議会では会派というので基本動いたりしますんで、政党がそのまま会派になってるところが多いんですがそうじゃないところも。政党そのままだと、つまりとても「わかりやすい」わけなんですが、そうじゃないところは政党とはまったく関係ない会派名が付けられるケースが多いため、時折「政党わざと隠してるの?」と聞かれることありますが、そういうのは当事者に聞いてみるのが良いかもです。

なぜなら我々港区の自民党さん、該当しないのでちょっとそのあたりよくわかんない。

「賛成」「反対」のスタートは、まず所管の委員会で審議されます

議会が始まる前に、幹事長会とか運営委員会というところで「この議案はこの委員会で」という割り振りが決められます。常任委員会は4つありまして、総務・保健福祉・建設・区民文教と、ざっくり4分野で分かれます。なので関係する委員会を決めるのにそれほど悩むことはありません。

例えば学校関連なら「区民文教」、保健所とかなら「保健福祉」など、そういう感じ。総務は広く、他3つに該当しないものだったりもするし、補正予算とかそういうものも引き受けます。

で、会派の人数によって委員会に所属できる最大人数も決まっておりまして。例えば自民党さんの場合は11人おりますんで、3・3・3・3と綺麗に4等分はできず。

委員長は基本採択に関わらないので、8人の委員会だと議決に直結するメンバーは7人。そこでの多数決で賛否が決まります。なお、例えば9人の委員会の時には議決メンバーは8人となりますので、例えば賛否が同数の場合に委員長が重要になりまして、委員長がどちらかの賛否を決めます。これが決まり。

自:自民党 公:公明党 政:みなと政策会議(立憲+無所属)

維:維新 み:みなと未来会議(国民+都民ファ+無所属)

れ:れいわ新選組

基本は会派で事前にしっかり確認して、どういう結論にするか決めたりしています。その場のノリで勝手に決めるとか、そういうのはないです。何かあったり相談が必要だったら「休憩」を求めるケースがありますね。会派では意見を統一させる、というのがルールみたいなもんです。そうでなければ会派の意味を為しませんから。

委員会と本会議での議決が異なる事件が発生

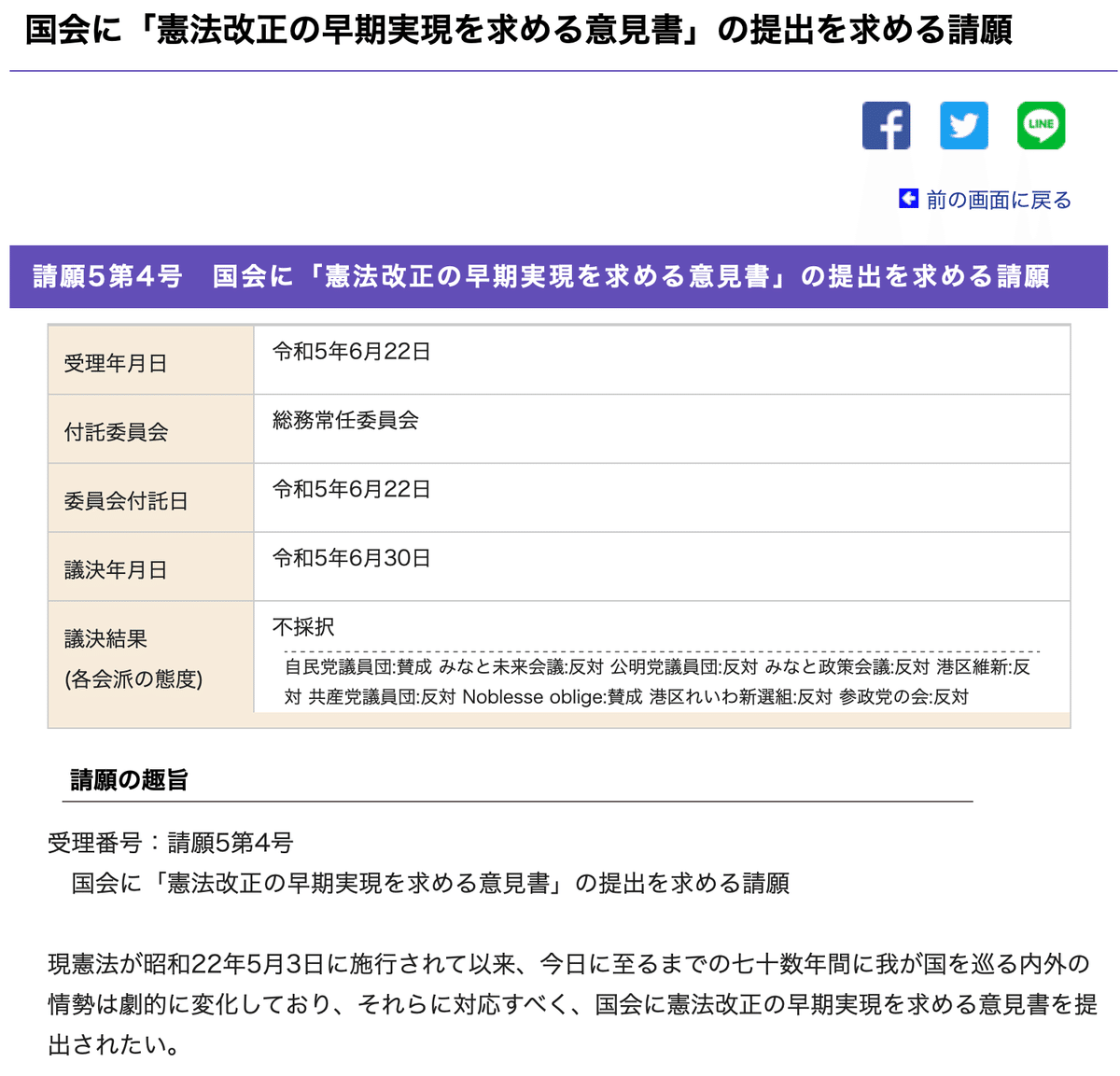

詳細は省きますが、総務常任委員会では請願審査が2件あったんですね。そのうちの1つでは以下のような賛否でした。

採択(賛成):自民党3、維新1

不採択(反対):政策会議1、未来会議1、れいわ1

と、委員会の中で賛否が決定した後は、最終最後に本会議場で各常任委員会の委員長が報告を読み上げます。そんで議長が「委員長の報告の通り、採択とすることに賛成とする方は起立を求めます」と、改めて問うわけです。最終日の本会議場で。

なお、委員長ポジの公明党さんは委員会の中で採択には加わりませんでしたが、そもそもの請願が紹介議員のための会派回覧している時に署名をしているんですよ、会派幹事長が。なので賛成と思いきや「署名撤回」という行為に。

まぁ、色々な考え方があるのはわかりますし、話を聞いたあとに考えが途中で変わることもあるでしょう。人間ですもの。

まぁそれはいいとして。

採択(賛成):自民党3、維新1

不採択(反対):政策会議1、未来会議1、れいわ1

採択(賛成):自民党10(議長除く)、Noblesse oblige1

不採択(反対):未来会議7、公明党4、政策会議4、維新3、共産党2、れいわ1、参政党1

ということで、港区の公式の記録にも、憲法改正請願は全員紹介議員にもなって委員会で採択もした維新が反対に回ることになりました。

ということで、なんか意図があったのかとか、うっかり立ち忘れとか、色々勝手な想像は容易いですが、議会の中の更に本会議場にしかいない人々しか知らない出来事というのがありましてね。何が残念かって、こういう出来事は議会の外では誰も興味ないということです。

請願システムを変えたい

議員になってからずっと請願のあり方というのに疑問を持ってきたんです。請願はあっていいんです。でもどのような理由で請願されるのか、ほんとに困ってるからこその請願なのか、趣味の請願なのか、票が欲しいからの請願なのか、実は港区ではこの請願が色々複雑です。

ただ、やっぱり書面だけみて内容知らず紹介議員に誰でも簡単になれるシステムというのはちょっとやっぱり変かもしれないと、前々から感じてたことですが改めて。「署名撤回するくらいの懸念があるなら最初から紹介議員なんてなるな」と運営委員会でお小言いった次第です。そして請願のあり方の検討を各会派に呼びかけていきたい。議会の中でもこういうことがあったわけですから、変えていくための意見交換から始められたらと思ってます。