【参加型保証システム(PGS)】【埼玉県小川町】ほ場見学会&試食会

有機農業の耕地面積が19%を占める「有機の里」埼玉県小川町。有機農家さんの育てる野菜の認証(保証)をめぐる取組が試行的に始まりました!有機JASに代わるシステムとしての参加型保証システム(PGS:Participatory Guarantee Systems)です。これがどんなシステムなのか、なぜ有機JASではないのかをまとめてみました。

PGSとは何か?

IFOAM(国際有機農業運動連盟)はPGSと次のように定義しています。

「PGSは地域に焦点を当てた品質保証システムである。それは、信頼、社会的なネットワーク、知識の交換の基盤の上に、関係者の積極的な参加活動に基づいて、生産者を認証する。」

PGSの特徴は下記のとおりです。

1)生産者や消費者が参画し取組水準の決定や、生産の確認等を実施する

技術的水準は、有機JASなど各国で認められている有機認証基準と同様とすることが可能であり、推奨されています。

2)有機JASとPGSの位置付けの違い

有機JASは国の制度として定められたものであるのに対し、PGSはそのグループの自治として存在し、生産基準、活動の指針・運営は徹底した話し合いのもとで決定されます。

3)第三者認証(日本では有機JAS)より価格を抑え、資料作成の手間を抑制することができる

オーガニック雫石PGS冊子

PGSと有機JASの違い

有機農産物の認証といえば一番はじめに思い浮かぶのは、有機JASではないでしょうか。現在小川町には有機農業に取り組んでいる経営体が42経営体ありますが、有機JASの認証を受けている農家さんは一つもありません。それには、区画の狭い農地で少量多品目の農業を営む小川町の農業には、手間やコストが見合わないなどの理由があります。

下記の図は、岩手県雫石町のオーガニック雫石が発行していいるPGSの冊子で紹介されている、有機JASとPGSの比較表です。

なぜ小川町でPGSなのか?

中小規模農家にとってPGSは以下の利点が考えられます。

1.地域の生産者・消費者・関係者とのつながりができる

栽培方法等のスキルや栽培過程での情報共有ができる

自分の生産物の評価を関係者から直接把握できる

2.食・農・環境で地域に貢献できることが実感できる

3.PGSは有機JAS検査認証制度に比べ、費用がかからないなどの経済的な優位性がある

さらに霜里農場の金子宗郎さんにも、小川町でPGSの取組を行う意義をお伺いしました。

参加型保証制度は、小川町の有機農家が長年大切に育んできた生産者と消費者、さらには地場の食品加工産業を含めた「顔と顔の見える関係」を深化させる取り組みだと理解しています。小川町の有機農業は「無農薬・無化学肥料栽培」だけに定義されず、踏込み温床に象徴される里山と畑の循環だったり、槻川の恵みが田んぼを潤したり、豊かな自然を守り守られて成立するもの。そのような日々の農作業の積み重ねも評価できるような仕組みづくりが理想だと考えています。

一方で、圃場見学会を通して客観的な評価基準づくりの難しさや、受け入れ農家の負担が大きい等の課題もみえてきました。私達がPGSに取り組むその原点は、シンプルに胸を張って「有機農産物」であると謳うこと。有機JAS制度に学ぶべき点は学び、「有機」と「慣行」の二項対立にならないようOGAWA’N(小川町行政の認証制度)とも二人三脚で新たな仕組みを築き上げたいと考えています。「PGS活動は地域を耕す」岩手県雫石町の先達者に教えられた道標です。

小川町とPGS ~検討のこれまで~

有機農産物の認証をめぐる検討の議論はここ最近始まったわけではありませんが、直近の流れをまとめました。

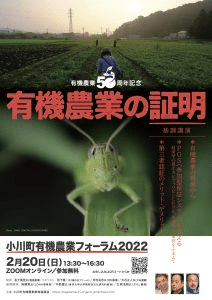

①2022年2月 小川町有機農業フォーラム2022 ~有機農業の証明~

JAS認証機関代表、PGS研究者、有機農家にしてJAS検査員、小川町の有機農家の3名で「認証」をテーマに、小川町・有機農業の辿ってきた半世紀の道を振り返ると同時に、未来の道標を探るイベントが開催されました。

②2022年12月 雫石町視察(オーガニック雫石)

役場職員と有機農家で、日本で唯一公式認定されたPGS団体への視察を行いました。この時から、協力隊として私も参加させて頂きPGSの取組に関わり始めました。

③2023年度 PGS認証をヒントにした参加型の有機農業の証明に関する試み

参加型保証システムの軸となる「圃場見学会等を通じた継続的な相互理解と勉強の場づくり」は提携を実践したり、地産地消を大事にしている小川町の農家さんに合う「有機農業の証明」の方法であり、また継続的な交流や勉強の場を拡大し、多様化した生産グループメンバー間の意識合わせの場になる可能性があるのではないかと検討が始まりました。

ほ場見学会

参加型保証システムの要は、農家や消費者、流通、食品加工業者、行政機関など様々な立場の方が参加する「ほ場見学会」。有機栽培原則に基づくチェックシートでの確認や、試食会を通した交流を行います。

参加者

小川町有機農業生産グループ農家

JAS有機検査員、JAS有機取得農家

研究者、有識者

ライター

販売者(観光案内所むすびめ、JA直売所、特産品販売所)

学校給食センター

町内の飲食に関わる経営者(晴雲酒造、三代目清水屋(豆腐)、atelico)

小川町環境農林課

小川町地域おこし協力隊

埼玉県農林振興センター

NPO法人霜里学校

1日の行程

オリエンテーション & 自己紹介@八和田公民館

圃場見学① 風の丘ファーム

昼@八和田公民館

圃場見学② 下里ゆうき@下里農村センター周辺

振り返り

解散

当日の様子を写真で振り返ります!写真は同じく地域おこし協力隊として活動中の平岩寿之さん(instagram: @whereisogawatown)です。

風の丘ファームのお野菜を普段から仕入れて提供しています

下里の農家さんの大豆を使ってお豆腐作りを行なっています

霜里農場の小麦粉と野菜を使った料理の提供をしています

霜里農場での農作業も手伝われている方です

参加者からのコメント(抜粋)

・皆さんが作った商品を販売するっていう立場ではあったんですけど、いろんなご苦労とか意思が入って、作物をしてるっていうのがつくづくわかった。我々の方は、商品を少しでもお客さんに、多く売れるように、従業員一同、今後やっていきたい。

・有機JASとは代替はできないとしても、次の認証システムとして認知されるためには、やはりもう少し有機JASに近づける必要があるのではないか

・有機JASに乗らないもの(堆肥づくりや環境保全などの取組)を皆さん(小川町の有機農家さんたち)たくさん持っていて、プラスアルファをつけることができるのはpgsの魅力だなと思った。それぞれのこだわりが、 認証じゃない形で、消費者なり流通業者にアピールできるような余地を残してるとよいのではないか。

・小農と言われるような、里山があって、資源が循環して、みんなが話し合って、仲良くやってるようなイメージが、全然小川町を知らない消費者の人が、あ!そんなところで作ってるなら買ってみようか、とかいう風にぱっと見えるような仕組みを私もお手伝いできることあればやりたいと思う。

・スーパーで売ってるものを買っていく時って、多分、実際、自分が買っている、ほうれん草とかブロッコリーがどうやって生えているのか見たことない人って、結構いま多くいらっしゃる時代だと思う。そういう時代なので、実際にほ場を見る、生産者の顔を見る、話を聞く、こだわりを聞くっていうところに、価値を見出して自分の食べるものを選びたいっていう消費者を、取り込むための活動になるのではないか。何を認めてほしいのかも、今回の結果を踏まえてみんなで検討して、よりいいものでできていったら良いと思う。

あとがき(個人的なこと、考えていること)

令和3年に策定された「みどりの食料システム戦略」の中で、耕地面積に占める有機農業の取組面積を25%、100万haに拡大する目標が掲げられました。ただ、2020年の農林水産省の調査によると、日本における有機農業の取組面積は2万5200haで、耕地面積に占める割合はなんと0.6%……かなり厳しい非現実な目標だなというのが第一印象でした。そんな中で小川町は、有機農業の取組面積が57ha、割合は19%を占めます。それは、霜里農場をはじめとする農家さん、酒蔵、豆腐屋などの先駆者のみなさまが築いてきた努力の賜物で、それ故「有機の里」と言われる今があります。当初は現在と真逆で有機農業が世間からも地域からも受け入れられず、社会運動的な性格を持っていたと話に聞いています。そんなところから始まった有機農業の取組が、国、世界的に推進されるようになった状況の中で、私は小川町の地域おこし協力隊として、町民として関わりはじめました。今までとこれからも続く歴史の中で、自分はどんな動きができるのだろう?歴史の重みと無力さ、そしてとびきりのわくわくを感じながらそんなことを考える日々です。

「様々な背景を持った人同士が集まり、自らの暮らしのことについて考え、対話する。そして自らが意思を持って選択できる喜びを享受する!」そんなことがしたいと漠然と思っていた私にとって、PGSはぴったりな取組でした。私の好きな言葉で "You are what you eat." がありますが、PGSはまさに自分をつくる食べ物とそれを取り巻く環境について、あらゆる人が当事者意識を持って考え対話し、自らが選択するための知識を得る機会をつくるもので、自分を、地域を、社会を幸せにする手段だと考えています(おおげさでしょうか^^;)。「有機農業」という言葉には必ずしもとらわれる必要はまったくないと思いますが(言葉が先行して「有機最高!」と思考が止まってしまうのは良くない)、自分はどんなものを食べたい?どんな地域にしたい?そんなことを耕作する当事者(農家)以外の人たちが考え、意見を交わせる場があることがとても大切なのではないでしょうか。協力隊として農家さんも非農家の方々にも、日常的にコミュニケーションを取る機会が多いからこそできることも多いのではと感じています。農家さんにとってのメリットとほ場見学会への準備の負担のバランス、継続的で健全な運営など、様々な課題点がありつつ、これからも長期的に関われたらいいなと思います。