070 政府の負債はなぜ多い!? - 金融資産・負債残高の推移

日本銀行の資金循環統計から、日本政府の金融資産や負債残高についてご紹介します。政府の負債残高が問題視されがちですが、日本政府は金融資産も多く持っていて、差引の金融資産・負債差額は大きく目減りする事になります。

1. 政府の金融資産・負債残高

前回は、日本銀行の資金循環統計の中で家計、企業(非金融法人企業)、金融機関、政府、海外の経済主体のうち、企業(非金融法人企業)についての金融資産、負債及びその正味の金融資産・負債差額についてご紹介しました。

バブル崩壊を機に、企業は借入れをして事業を拡大する存在から、むしろ負債を縮小し、投資をする存在に変化してきたようです。

経済においては、誰かの純金融負債は誰かの純金融資産という関係になりますね。

家計が純金融資産を増やし続ける一方で、本来純金融負債が増えているべき企業の負債が増えていません。

その代わり、負債を増やしているのが一般政府と海外です。

今回は一般政府について取り上げてみたいと思います。

資金循環統計において、一般政府は中央政府、地方公共団体、社会保障基金で構成されています。

図1 一般政府 金融資産・負債 積上

(日本銀行 資金循環統計 より)

図1が一般政府の金融資産と負債の積上げグラフです。

金融資産をプラス(青系)、負債をマイナス(赤系)で表現しています。

正味の金額である金融資産・負債差額は黒い折れ線です。

直近の2018年では、資産が624兆円、負債が1317兆円です。

金融資産・負債差額はバブル崩壊の1991年頃までは、ゼロ近辺で均衡しているように見えます。

それ以降は、負債が大きく増えていき、金融資産・負債差額のマイナス額が増大していきます。

直近ではマイナス700兆円程度です。

家計の純金融資産が増えて、企業の負債が増えない分、政府の負債が増えているという関係性となっています。

2. 項目別の金融資産・負債残高

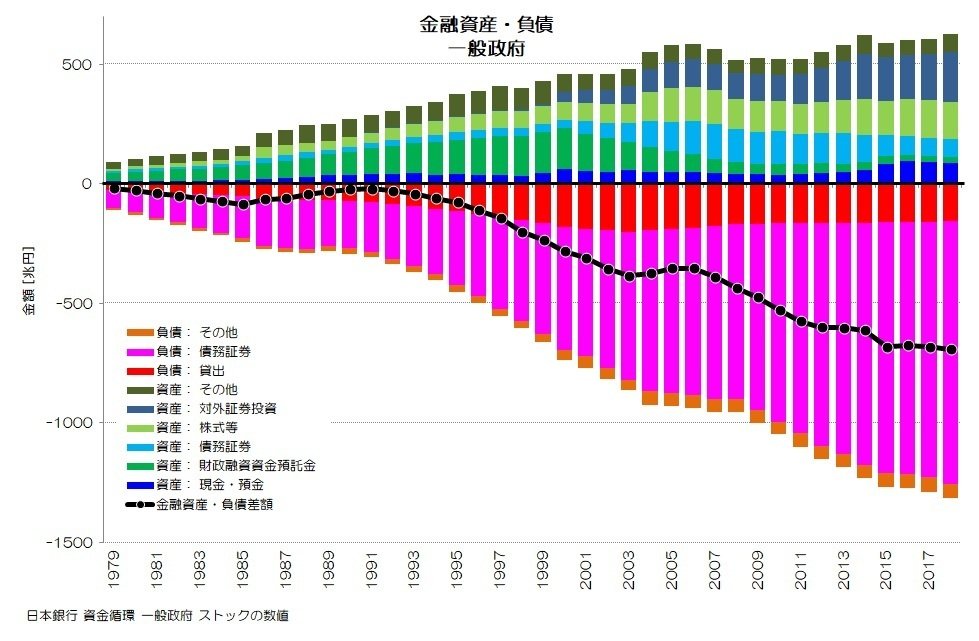

図2 一般政府 金融資産・負債 詳細

(日本銀行 資金循環統計 より)

図2が日本の一般政府の金融資産・負債について、各項目の推移を表したグラフです。

金融資産の項目は、現金・預金、財政融資資金預託金、債務証券、株式等です。

財政融資資金とは、政府が財投債の発行により金融市場から調達した資金とのことです。

財投債とは、財政投融資を行う資金のために発行する債券とのことです。

財政投融資とは、下記のような意味のようです。

「財政投融資とは、財政投融資特別会計国債(財投債)の発行など日本国政府の信用に基づいて調達した資金を財源として、政府が特殊法人等の財投機関に対して有償資金を供給し、財投機関はそれを原資として事業を行い、その事業からの回収金等によって資金を返済するという金融的手法により行われる投資及び融資の活動である」(Wikipediaより)

2001年に財投機関が必要とする量だけの資金量を、債権を発行する事によって調達する方法に切り替えられたようです。

2001年を境に財政融資資金預託金が減り、債務証券が増えているのはこのためだと考えられます。

株式等と対外証券投資の金融資産が徐々に増えていますね。

2018年では株式等で155兆円、対外証券投資で211兆円です。

政府は負債ばかり増やしているイメージですが、金融資産もそれなりに持っていて、増えているようです。

負債側では、断トツで伸びているのが債務証券です。

この中にいわゆる、国債・財投債が含まれます。

1991年のバブル崩壊以降、急激に増大していることがわかります。

債務証券は2018年で約1,100兆円です。

このうち国債・財投債が約927兆円となります。

残りは、国庫短期証券、地方債などです。

「国民1人あたり〇〇万円の借金」と言われるのは、この数値ですね。

国債は、国家(政府)が財政上必要なお金を、国家の信用による債券を発行して調達する債務です。

国の借金と報道されることが多いですが、色々と誤解を生みやすい表現だと思います。

(国とは国庫の事を意味し、SNAで言えば一般政府と社会保障基金を合わせたものに近く、地方政府は除外された区分を指すようです。)

借金=借入は政府の負債の一部となります。

また、国際は借入とは区分されていて、負債のうち債務証券の一種となります。

国債をめぐっては色々な議論があるようですが、家計、企業の代わりに、政府が負債を増やしているという関係であるとは言えそうです。

3. 政府の負債が増えたタイミング

政府の負債が何故多いのか、国内では経済主体同士、国際的には他国との時系列の推移見ると理解が深まるように思います。

まず国内のデータを見てみましょう。

図4 金融資産・負債差額 日本

(日本銀行 資金循環統計より)

図4が日本の各経済主体の金融資産・負債差額(純金融資産)です。

バブル崩壊までは家計(青)のプラス側の推移と、企業(赤)のマイナス側の推移が鏡に映したように対照的です。

バブル崩壊までは企業が負債を増やし、家計の金融資産として蓄積するという関係性だったことがわかります。

一方で、1990年代からは企業の負債が増えなくなりますが、家計の金融資産は増え続けます。

その分負債を増やしてきたのが政府(緑)と海外(橙)という事が読み取れます。

特に、政府の負債はバブル崩壊から増え始め、2003年頃までにかけて増え続けていた事がポイントになります。

図5 政府 純負債 対GDP比

(IMFデータベースより)

図5が主要先進国の政府の純負債(金融資産・負債差額に相当)です。

時系列で見ると、日本はバブル崩壊後徐々に増えていきますが、1990年代後半までは他国(イギリス、フランス、スウェーデンなど)も同様の推移となっています。

1990年代後半から他国は停滞や減少傾向になるのに対して、日本だけ大きく増加しています。

そして、リーマンショック時に各国ともまた大きく増加しているわけです。

実は日本の政府の純負債は、1990年代後半~2003年頃までに多く蓄積し、この増加分は日本特有である事がわかります。

今後ご紹介する事になると思いますが、この時期は企業の負債が減った時期と一致します。

バブル・バブル崩壊の帳尻合わせとして、企業の負債を政府に付け替えたような変化が、1990年代後半から2003年頃まで進んだ事になります。

マスメディアなどでは政府の負債残高が多い事が問題視されていますが、その多くはこの時期に蓄積したものだという事は覚えておいて良いのではないでしょうか。

4. 政府の金融資産・負債の特徴

今回は、日本銀行の資金循環統計から、政府の金融資産・負債残高をご紹介しました。

日本の政府は、負債のうち国債残高が多く、問題視されがちです。

統計データを見ると、近年では負債が下げ止まっているようにも見えます。

また、政府は金融資産も600兆円程持っていて、差引の金融資産・負債差額は大きく減ります。

特定の項目の絶対額ばかり見るのではなく、まずは全体の正味で評価するのが良いように思います。

皆さんはどのように考えますか?

参考:最新データ

(2023年8月追記)

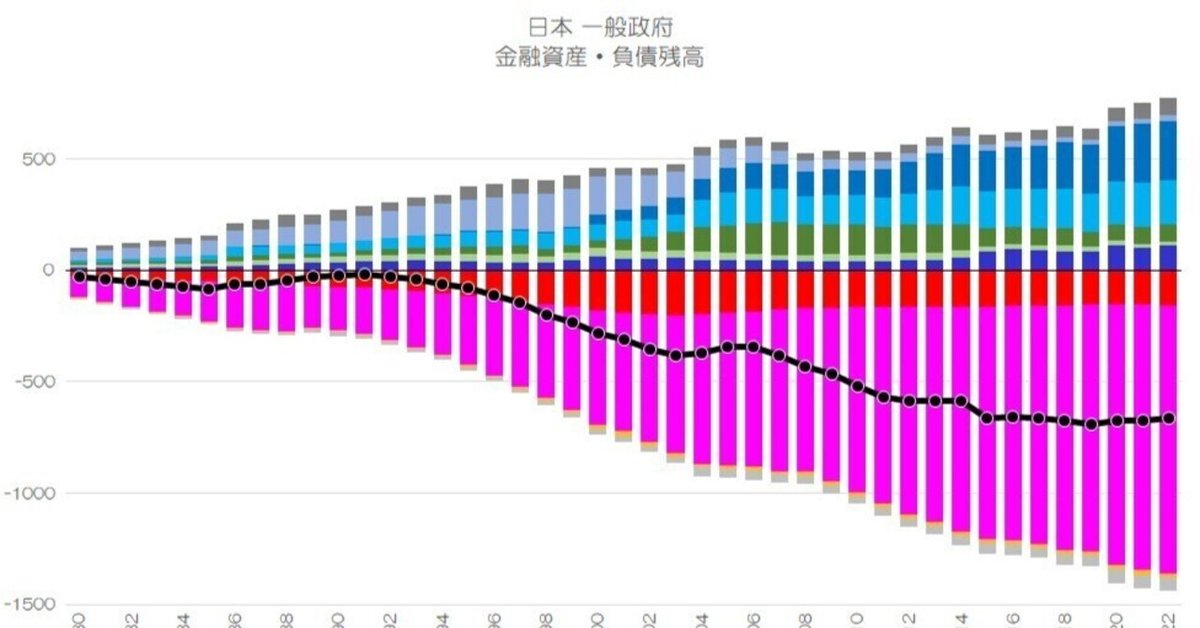

図6 日本 一般政府 金融資産・負債残高

(日本銀行 資金循環より)

図3が2022年まで延長したグラフです。

金融資産・負債差額(純金融負債)は、2015年頃から横ばいが続いていますね。

負債側の債務証券が増えていますが、資産側の株式等、対外証券投資などが増えているため、資産の増加と負債の増加が相殺しているような推移となっています。

<ブログご利用の注意点>

・本ブログに用いられる統計データは政府やOECDなどの公的機関の公表しているデータを基にしています。

・統計データの整理には細心の注意を払っていますが、不整合やデータ違いなどの不具合が含まれる可能性がございます。

・万一データ不具合等お気づきになられましたら、「お問合せフォーム」などでご指摘賜れれば幸いです。

・データに疑問点などがございましたら、元データ等をご確認いただきますようお願いいたします。

・引用いただく場合には、統計データの正誤やグラフに関するトラブル等には責任を負えませんので予めご承知おきください。