【ハンズオン実習報告|共生型新産業創出コロキウム】微細藻類の採取や培養、化合物の抽出・分析を体験

社会人と学生が共に学び、微細藻類を基点にこれからの産業を提案する「共生型新産業創出コロキウム」講座では、「ハンズオン実習」を行い、微細藻類の培養に必要な条件や、微細藻類から有用化合物をどのような工程で抽出するのか、どのように分析するのかを実体験を通じて学びます。この記事では、2024年12月に2日間にわたって実施した実習内容をレポートします。

Day 1:微細藻類の採集、観察、分離・培養

1日目はまず、微細藻類がいると考えられる水の採取に出かけ、実験室で観察して、望みの微細藻類を分離する操作を体験し、培養方法を見学しました。

微細藻類を求めて三四郎池へ

実習の講師は、微細藻類の研究者である岡田茂教授。岡田教授によれば、油をつくる微細藻類の一種であるボツリオコッカスは東京大学の三四郎池にも棲息しているとのことで、まずは採集を試みるため三四郎池へ向かいました。

微細藻類が溜まっていることが多いというポイントで、目の細かいネットの先に採水容器がついた「プランクトンネット」を使った採取に挑戦しました。まず池の中ほどにネットを投げ、ネットにつながった紐を急いで引き揚げます。そしてネットの水を抜いていき、ネットの目をすり抜けなかった微生物が含まれる水を遠心チューブに移して持ち帰りました。

顕微鏡を覗いて微細藻類を観察

実験室に戻ると、まずは観察のための光学顕微鏡の使い方レクチャー。採取した池の水をガラス板に数滴載せて、顕微鏡のピントを合わせていくと・・・様々な形をした微細藻類などのプランクトンの姿が見えました!身近な場所にもこれほどいろいろな微細藻類がいるのかと、受講者からは驚きの声が上がっていました。

増やしたい微細藻類をピックアップ

続いては、雑多な微細藻類が混ざっている採取水中から、培養したい種類のものだけを取り出す作業です。そのために使うのは、自分の“息”。細く加工したガラス管につなげた細長いチューブの反対の端を口にくわえ、顕微鏡を覗きながら吸ったり吐いたりすることで狙った微細藻類だけをガラス管に吸い上げます。繊細な手さばき、”息さばき”の必要な作業に悪戦苦闘する受講者たちでした。本当に狙った微細藻類を取り出せていたのかは、培養液に移してしばらく待ってみてから判明することになります。

微細藻類を培養する様子を観察

その後は微細藻類の培養方法を学ぶべく、寒天培地に微細藻類を播種する方法を教わったり、液体培地で微細藻類を増殖させるための震盪培養器(写真)を見学したりしました。

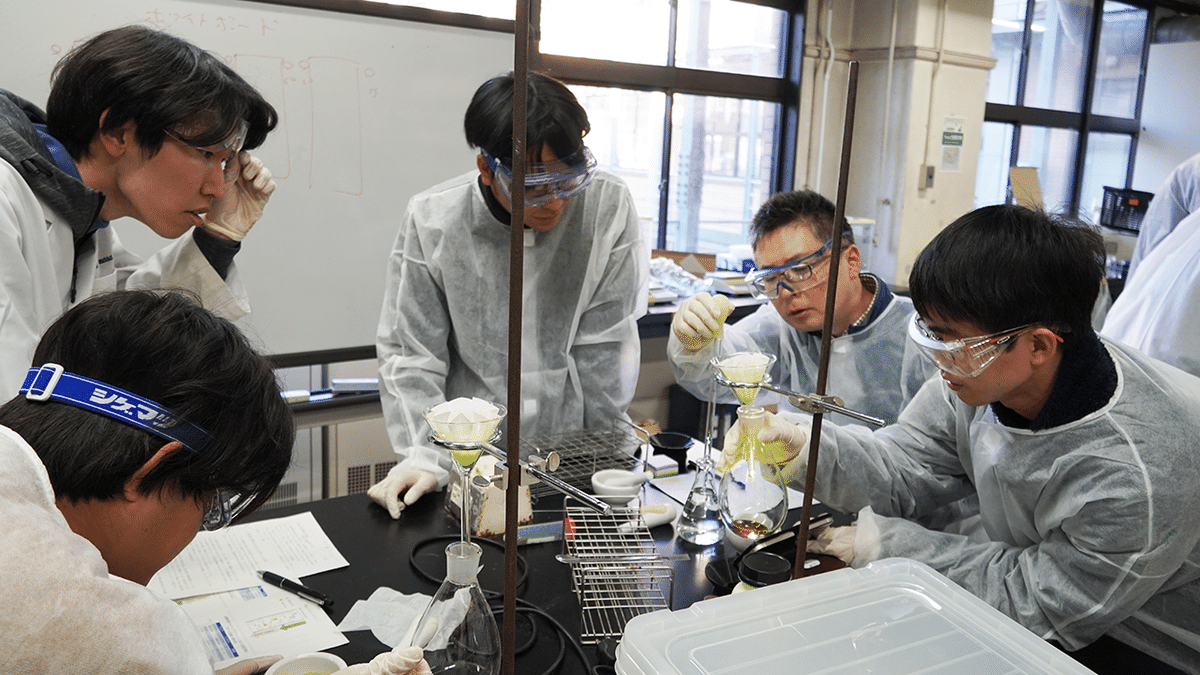

Day 2:微細藻類からの化合物の抽出・分析

2日目は、微細藻類から化合物を取り出し、どんな種類の炭化水素が含まれているのかを分析する実験を行いました。

微細藻類から脂溶性成分を取り出す

凍結乾燥した微細藻類の塊をすりつぶして有機溶媒を加えると、油などの炭化水素を含む脂溶性成分が上澄みに溶け出てきます。

この上澄み液を、ロータリーエバポレーター(回転式蒸発装置)を用いて減圧しながら加熱して有機溶媒を気化させて取り除くと、微細藻類に含まれていた脂溶性成分が回収されました。

脂溶性成分をクロマトグラフィーによって分析

回収された脂溶性成分にはどんな炭化水素が含まれているのでしょう。今回は、薄層クロマトグラフィーという方法によって物質ごとの性質の違いを利用して分離を試みます。

まずは、回収した脂溶性成分の溶液と、種類がわかっている標準物質の溶液をそれぞれ、シリカゲルを薄く塗ったガラス板に滴下します。この板を立てて、下の端を有機溶媒に浸すと、シリカゲル層の毛細管現象によって有機溶媒が板の上のほうへ吸い上げられていきます。このとき、滴下した溶液に含まれる物質の中には有機溶媒と一緒に板の上へ移動していくものがあるのですが、その性質によってシリカゲル層上での移動距離が異なることを利用して、試料に含まれる物質を分析するという仕組みです。

さらに、このガラス板に硫酸を含む発色試薬を吹き付けて加熱すると、炭化水素の含まれる場所だけが黒く変化して目に見えるようになります。標準物質と比べ照らし合わせることで炭化水素の種類を推測したり、文献の情報も参考にしながら自分たちが抽出を行った微細藻類に何が含まれていたのか、考察を行いました。

受講者の感想

参加した受講者からはこのような声が聞かれました。

教科書だけでは学べない科学の面白さを感じました

化合物の色から種類を同定する方法が面白く魅力を感じました

微細藻類由来の燃料などを低価格で大量流通させることの難しさの一端に触れることができた

実習の経験も生かして、微細藻類の産業化へのつながりについて考え、また関与したいと強く思えた

科学実験は高校生ぶりという受講者もいましたが、日ごろ研究をしている大学院生たちとも協力しながら真剣に取り組み、結果に一喜一憂。これまで座学を中心に知識を得てきた微細藻類を実際に自らの手で扱ってみることで、研究開発の現場で行われているプロセスや苦労、そしておもしろさがより身近でイメージしやすいものになった時間でした。