2025年、親子上場解消が本格化、PBR1倍割れの次に狙われる銘柄を探す

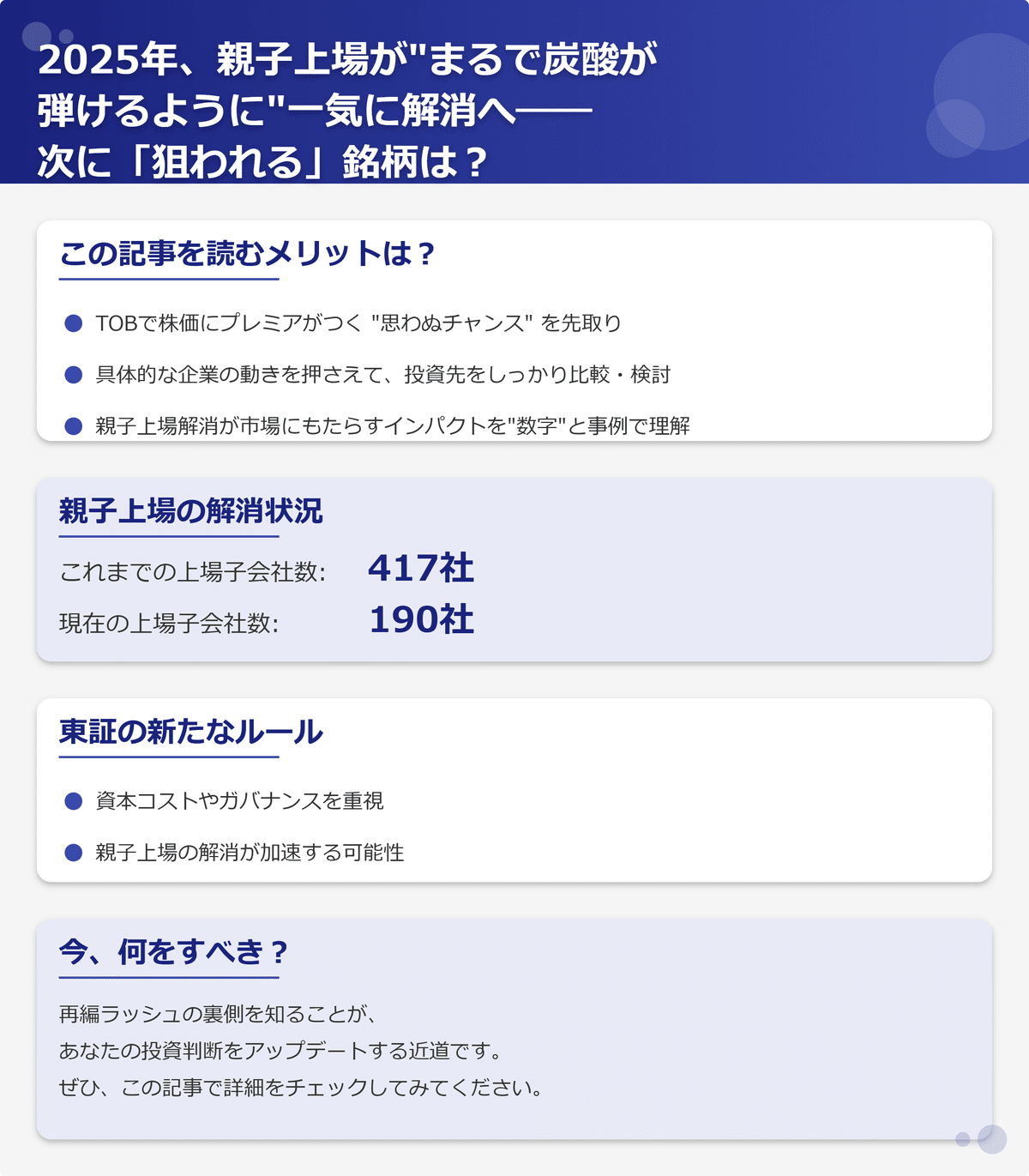

2025年、親子上場が“まるで炭酸が弾けるように”一気に解消へ――

次に「狙われる」銘柄は?

「最近、PBR1倍を下回る企業が次々と“お買い得”と騒がれているけれど、実はその先にもっと大きな再編の波が来そうです。なぜなら、2025年をめどに『親子上場の解消』が一気に進むと見込まれているから。これまで417社あった上場子会社は190社まで減ったと聞くと、“もう何が起きても不思議じゃない”と思いませんか?」

この記事を読むメリットは?

TOBで株価にプレミアがつく “思わぬチャンス” を先取り

具体的な企業の動きを押さえて、投資先をしっかり比較・検討

親子上場解消が市場にもたらすインパクトを“数字”と事例で理解

東証が資本コストやガバナンスを重視する新たなルールを求めている今、親子上場の解消がまるで炭酸の泡が弾けるように加速するかもしれません。

「どこが再編に乗り出すのか?」「低PBRが本当に“割安放置”なのか?」――気になる方は、記事を読み進めて、最新の動きを見逃さないようにしてください。

今、何をすべき?

まずはこの再編ラッシュの裏側を知ることが、あなたの投資判断をアップデートする近道です。ぜひ、この記事で詳細をチェックしてみてください。

はじめに

近年、東京証券取引所(以下、東証)が資本コストを意識した経営を強く要請しています。

特に、親会社と子会社が共に上場している「親子上場」の解消を促す動きが加速中です。

背景にはコーポレートガバナンス強化や資本効率向上など複数の要因があり、2025年前後に再編が本格化すると見られています。

本記事では、親子上場解消の意義や今後の注目ポイントを整理しつつ、具体的な企業事例を概観していきます。

(1) 東証が資本コストと株価を意識した経営を要求

(A) 親子上場解消とは?

親会社と子会社が同時に上場している状態を指します。かつては資金調達に有効とされてきましたが、近年は親会社の過度な支配や少数株主保護の問題など、コーポレートガバナンスの面で課題が浮上。東証は「企業価値向上」「資本効率改善」の観点から、こうした親子上場の解消を積極的に促しています。

用語メモ

TOB(株式公開買付け):会社が市場外で株式を買い付ける手法。少数株主の株式をまとめて取得しやすい。

PBR(株価純資産倍率):株価が1株当たり純資産の何倍で取引されているかを示す指標。1倍を下回る場合、企業価値が過小評価されていると見なされることが多い。

(B) 背景と目的

コーポレートガバナンス強化

親子間の不透明な取引や少数株主利益の損失を減らし、子会社経営の独立性を高める。

資本市場の活性化

子会社の真の価値が評価されやすくなり、より幅広い投資マネーを呼び込みやすくする。

資本効率の向上

親子で重複する投資を整理し、経営資源を成長分野へ再配分する。

(C) きらくの見方

かつては親子上場が資金調達手段として重宝されましたが、東証が改革姿勢を明確にした今、企業にとって“放置”は難しくなっています。解消が進むと、TOBや事業再編で子会社の株価にプレミアがつく可能性も高まりそうです。投資家としては「どの親子上場企業がいつ再編に乗り出すか」を見極めることが重要だと感じます。

(2) 2025年は、その中でも親子上場の解消が注目される

2025年前後までに、東証の新市場区分や改訂コーポレートガバナンス・コードが本格浸透する見込みです。これにより多くの企業が「PBR1倍割れは容認されない」との認識を強め、一層の経営改革に乗り出すとみられます。

(A) 解消のメリットとデメリット

メリット

子会社が独自の成長戦略を描きやすい

経営の透明性・意思決定スピードが向上

海外投資家からの評価が高まりやすい

デメリット

TOBや株式売却などでコスト増

親子間シナジー(共同メリット)の低下リスク

解消時の株価急変など短期的リスク

(B) 最新動向

親子上場企業数は大幅減少

2006年度末に417社あったのが、2023年度末には190社にまで縮小。

改訂ガバナンス・コードの影響

東証の新市場区分やコード改訂により、企業側は解消を迫られやすい。

子会社の自社主導の動き

海外展開や設備投資など、子会社が“自ら事業を広げる”動きが活発化。

(C) きらくの見方

親会社の再編意欲と子会社の成長戦略が“交錯”する事例は増えています。飲料やITなど市場拡大が見込まれる分野で、子会社の独自性が際立つほど、解消による企業価値向上が期待できるでしょう。親子で見解が一致すれば早期TOBとなり、プレミア価格がつくケースも多いのでは、と思います。

(3) イオン・三菱商事・伊藤忠・トヨタ・日本製鉄・JT・NTTの子会社

ここでは、PBRの小さい順に食品・小売・鉄鋼・エネルギー・IT・金融など幅広い業種を取り上げます。いずれも親会社の意向と、子会社の業績・成長戦略が鍵を握ります。

(A) 食品・小売・エネルギー・鉄鋼など多彩な業種

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?