#005. 崇高にして孤高、YNGWIEの名演がもたらした旧ソ連の崩壊。

はじめに

本日はパナソニックの創業者であり、経営の神様とまでいわれた松下幸之助の名言から始めたいと思う。

早いけれども雑だというのもいけないし、ていねいだがおそいというのもいけない。念入りに、しかも早くというのが、今日の名人芸なのである。

日本全国津々浦々、21世紀の今になっても速弾きに憑りつかれているギターキッズには、あまりにも耳が痛くなるような言葉ではないだろうか。

さらに同じく実業家兼作家でもあったキングスレイ・ウォードによる名言も合わせて載せておく。

一瞬が、或いはたった一つの仕事が人生の意味のほとんどを或いは全てを与えることもある。

これは音楽に限ったことではないが、1つの作品が高く評価されるだけで、その人自身の評価もうなぎ上りになることなど、古今東西の歴史を紐解いても枚挙に暇がない。

レオナルド・ダ・ヴィンチが良い例だ。

彼を有名にしたのは皆さんご存知「モナリザ」である。

しかし、67歳の生涯を閉じるまで、描いた絵の数は15作品しかない。

多才で多趣味だったことを差し引いても、極端に作品数の少ない画家だ。

それでも、彼が史上最高の画家として賞賛されるのは、やはりこの「モナリザ」の存在が大きい。

たった1枚の絵が、作家の評価を揺るぎないものにしている好例である。

キングスレイ・ウォードの名言が意味するところは、恐らくその辺りにあるのかもしれない。

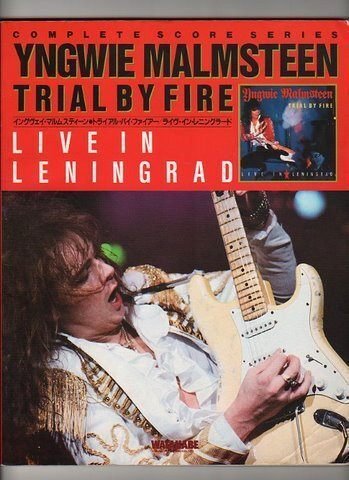

ということで今回はこの2つの名言を軸に、Yngwie J. Malmsteenによる屈指のLIVE盤「Trial By Fire: Live In Leningrad」を取り上げたいと思う。

1989年1月にロシアのレニングラードで行われたコンサートの模様を収めたライヴ・アルバム。ジミ・ヘンドリックスの名曲「スパニッシュ・キャッスル・マジック」の壮絶なカヴァーも収録。発表:1989年(米Polydor)

この作品と初めて対峙したのは、まだ僕が12歳か13歳の頃、友人の家でVHS版、つまり映像でYngwieの雄姿を初めて拝見し、それはそれはもう強い衝撃を受けたのを今でも覚えている。

頭をガツンと殴られるような、という比喩があるけれども、まさにそれに近いような衝撃が体中を駆け巡ったのである。

その理由として、音楽的素養の少ない子供にも比較的分かりやすい音楽だったということが言えるかもしれない。

それはつまり、音楽の授業で習う、クラシックである。

例えば「Dreaming (Tell Me)」イントロにおけるバッハ「小フーガ ト短調」や「Black Star」における「G線上のアリア」などは、すでに学校の音楽の授業で聴いたことがあったので、親近感が湧きやすかった。

と同時に、エレキギター(及びエレアコ)で演奏していたことが新鮮で、思わず意表を突かれたことが衝撃の真相だろうと思う。

加えて、今まであまり聴いたことがなかったバンドサウンド、つまりそれはヘヴィメタルの世界観であったわけだが、まだまだ子供だった僕は即座にハートを掴まれてしまった。

もちろん、BOOWYやZIGGYなど、すでにロックと呼ばれる音楽とは邂逅していたものの、Yngwieのようにクラシカルでヘヴィなメタルミュージックは当時の自分の引き出しにも見当たらず、子供心に「ヤバいものを見てしまった」という一種の背徳感さえ感じてしまったことは否めない。

恐らく、同じような体験をした子供はたくさんいたのではないだろうか?

そうして同じような体験をした子の一部は、我先にとギターを手に取り、Yngwieをお師匠さまと崇め奉って、一斉に「YOUNG GUITAR」誌などを買いまくり、毎日いそいそと練習に励むわけだが、、、結局、誰一人として彼のようには弾けなかった。

少なくとも自分を含めて、周りでは誰も完コピすることが出来なかったのである。

(小中学生でYngwieを完コピ出来たら、それこそ神童だが。)

この辺りは後述するインプロヴァイズの話でまとめたいと思うが、技巧派としてのYngwieとは、余人をもって替えがたい存在だったということを、改めてここで申し上げておきたい。

その片鱗は当時の教則ビデオからも窺い知ることが出来るので、ぜひチェックしてみて欲しい。

さて、このLIVE作品は旧ソ連のレニングラード(現:サンクト・ペテルブルグ)で行われた単独公演の模様を収録しているのだが、LIVEだけあってYngwieは先のクラシックネタなど、サービス精神たっぷりに披露している。

個人的には「You Don't Remember, I'll Never Forget」の中盤に差し込まれた「恋はみずいろ」のアレンジなどは、今聴いてもちょっとドキドキするぐらいに秀逸な展開だ。

これまで何度聴いたか分からないが、、、正直、未だに飽きることはない。

特にこのLIVEを構成するメンバーに、僕の大好きなJoe Lynn Turnerがいたことも良かった。

もしかすると、彼がいなければここまで好きにならなかったかもしれない。

従って彼もまた、余人をもって替えがたいボーカリストの1人、とも言えるだろう。

それを証拠に、JoeのおかげでRAINBOWにも無事にハマることが出来たので、僕からしたらまるで命の恩人のような方でもある。

ここでひとまず、Yngwieの人柄にも触れておきたいので、冒頭の松下幸之助やキングスレイのように、彼の言葉を当時のインタビュー記事から抜粋してみたい。

・俺のバンドのメンバーでいるというのは、難しいシチュエーションだと思う。俺はリーダー以上の存在、、、いわば絶対的存在だからね。

・俺が総てをコントロールする。

・俺は、あれこれ言う前に実行に移すタイプなんだ。

・俺は、Steve Vaiのように有名になってWHITESNAKEでプレイしたいと思ったことは一度もない。

・ポップバンドだってJOURNEYのように本当に素晴らしいバンドはいる。

・俺はライブではいつもインプロヴァイズしているんだ。

・俺のソロを分析して研究するなんて無駄なことだ。同じソロなんて弾かないんだから。

これは5作目となる「Eclipse」が発売した頃のインタビューになるが、基本的に彼の尊大な言動や横柄な立ち振る舞いは今に始まったことではない。

そもそもが有言実行タイプなので、結局はその神業のような超絶プレイと、卓越したソングライティングで外野の批判を力づくでねじ伏せてきた、正真正銘のタフガイ系傾奇者みたいな存在である。

(ちなみにタフガイ=筋肉ガチムチの貝、という意味ではない。)

もっと面白いインタビューも残っているので掲載してみよう。

これは当時流行っていた他のバンドの曲をYngwieに聴かせて、彼が自由にコメントするというもの。

差し詰め、Yngwieによる音楽レビューだ。

・RATT「You're In Trouble」:いいギターソロだ。Robbin Crosbyは凄いギタリストだよ。あとのメンバーは好きじゃないけど。

・EXODUS「Exodus」:ウェ~ひどいね!これだけ沢山のミスがあると、一晩中かかっても指摘しきれないぜ。まるっきり才能ないね。確かに指は速く動いているけど、デタラメだよ。他人をけなしたりはしたくないけど、これはヒドすぎる!

・THE FIRM「Radioactive」:Jimmy Pageの存在は、とんでもないジョークとしか思えない。彼は、世界で最も過大評価されたギタリストだよ!

昔の記事なので、そこはもうシャレでスルーして欲しいところだが、Yngwieの正直な人間性が透けて見えてくるようで大変に興味深い。

しかもこの当時は23歳ぐらいなので若気の至りかと思いきや、58歳の今に至るまで、その性格に大きな変化は見受けられないからさらに面白いと思う。

良くも悪くも、下町にいるような口の悪い兄貴分的な存在ではないかと、今でも勝手に僕は思っている。

個人的には裏表がないタイプは好きなので、こうして本音をさらけ出す彼の人柄は嫌いではない。

(ちなみに本人は自身のことを貴族出身だと公言しているが、ここはあえて下町のナポレオンと呼ばせて頂きたく候。)

ところで、本作「Trial By Fire: Live In Leningrad」は、その前年にリリースされた4作目「Odyssey」のツアーライブを収録したものとなっている。

従ってここで「Odyssey」について、ある程度言及しておきたい。

音源を未チェックの方は、以下を参照して欲しい。

元RAINBOWのヴォーカリスト、Joe Lynn Turnerを新メンバーに迎え、2作ぶりにRISING FORCE名義で発表した4作目。レコーディング直前の交通事故により、その超絶技巧をフルに発揮することができなかったが、よりメロディやコーラスを充実させることにより新境地を開いた作品となった。

実のところ、「Odyssey」はファンの間でも評価が分かれるアルバムだ。

というのも、リリースの1年前、1987年6月22日に交通事故を起こしたYngwieは、昏睡状態に陥るほどの重傷を負ってしまうのだ。

運良く一命は取り留めたものの、右手に麻痺が残るという大惨事。

担当医からはもうギターは弾けないと言われ、まさにギタリストとしてのキャリアが全て台無しになるほどの事故であった。

しかし、そこから懸命なリハビリの成果もあって、何とかレコーディング出来るぐらいのコンディションにまで回復し、満身創痍の中で製作されたのがこの「Odyssey」なのだ。

ということは、ギターキッズの目線からすると、彼の看板でもあった速弾きについて、訝しがる声が上がったとしても仕方はない。

(実際のところ、「Odyssey」におけるギタープレイそのものについては、若干精彩を欠いている印象が強いと僕は感じている。)

しかし、そんな下馬評を覆すかのように「Odyssey」はアメリカで初めて売れたYngwieのアルバムとなった。

これはちょっと誤解のある言い方だが、つまりゴールドディスク寸前までセールスを記録したという意味である。

では、なぜここまで売れたのか。

それは彼の新境地とも言える、ポップなハードロック系楽曲「Heaven Tonight」の存在が大きかったのではないかと反芻する。

この曲が全米のラジオ局でヘビロテされたことによって、彼の認知度も上昇し、その流れでアルバムの方もチャートを駆け上っていったのだから。

しかしちょっと待て。

先ほどのインタビュー記事にもあったように、あれほど流行りのバンド達をこき下ろしていたのに、なぜ彼がこんなポップでキャッチーな曲を?

もっと突っ込むなら、ハーモニックマイナースケールの第一人者とも言うべき崇高なお師匠さまが、なぜこのようなありきたりなコード進行の楽曲をお作りなされたのか?

当時、自分を含めて生粋のHR/HM畑の人間からはその音楽性の変遷に、賛同よりも疑問や戸惑いの声の方が多かったように記憶している。

恐らく、彼としてはお金を稼ぎたかったというのが本音だろうと思う。

先の交通事故によって多額の医療費がかかっていたのに加え、マネージャーとの金銭トラブルも勃発していたし、何よりもスウェーデンにいる母親が癌を患うなど、精神的にも経済的にも追い詰められていた時期なのだ。

彼自身も事故の後遺症がある中で、それでも音楽で成功し続けるんだという強い意思の下、稀代のボーカリストJoeと仲良く手を組んで作り上げた作品が「Odyssey」であり、この「Heaven Tonight」である。

そうして考えてみると、このアルバムがYngwieにとって最高傑作とする声があるのも、僕には分かる気がする。

ちょうど「Odyssey」のリリース直前に行われた、YngwieとJoeのインタビュー記事があったので以下に引用する。

Joe:僕らが初めて一緒に書いた曲は「Deja Vu」っていうんだけど、これは僕らが互いに感じたことを歌ったものでね。要するにお互い前に会ったことがあるという気がしたんだ。

Yngwie:Joeに会った時、初めて彼になら寄りかかることが出来ると感じたんだ。それまで僕は1人で何もかもやらなければならなかったんだけど、それが重荷になり始めていた。

繰り返すが、このインタビューは「Odyssey」リリース直前のインタビューであることをご理解頂きたい。

この時はまだお互いをソウルメイトと呼び合い、仲良く意気投合している様子だが、案の定、次の作品以降で2人が一緒になることはなかった。

僕からすると、Joeが最もYngwieと相性が良かったのではないかと、今でも確信を持って言えるのだが、それもこれも「Trial By Fire: Live In Leningrad」での息の合った2人の姿を見たからに他ならない。

さて、ようやくここから本題に入ることが出来る。

この「Trial By Fire: Live In Leningrad」はすでに述べたように、旧ソ連で行われたツアーの模様を収録したもので、時期としては1989年の1~2月頃。

「Odyssey」のリリースから約1年後という時期になる。

まずそのタイトルから説明しておこう。

Trial By Fireとは、厳しい試練という意味がある。

別にこれはYngwieとJoeの2人の関係性を言ってるのではない。

要するに旧ソ連という共産主義国家で公演することを指している。

ざっくり言えば、ソ連は1922年にレーニンが成立させ、1991年にゴルバチョフが辞任して崩壊し、今はロシアと呼ばれている。

このロシアは現在、プーチンが仕切っており、隣国のウクライナと領土紛争が勃発しているのはご承知の通り。

ではなぜソ連が崩壊したのだろうか。

これはもう端的に言って、経済が立ち行かなくなったからだろう。

国民を飢えさせる国に、将来などあろうはずがない。

世界史的に見れば、産業革命以降、鉄と石油を制すれば国は栄えるものと決まっていたのが、2000年代以降は半導体が主役となり、それが国の繁栄(製造業及び軍事力)を左右するようになってしまった。

現在、台湾海峡の緊張感が高まっているのも半導体のせいと言われている。

この辺はまた別の機会に詳しくまとめようと思う。

(興味ある方は以下の書籍がオススメだ。)

話を戻すと、このYngwieのツアーが開催された1989年というのは、ソ連が崩壊する2年前である。

ちなみにモスクワとレニングラードでの公演はどちらもソールドアウト。

共産主義国家だったソ連では、これまで欧米アーティストによる公演がほとんどなく、西欧音楽に対する物珍しさもあったとは思うが、VHSの映像を見る限り、超満員であることには間違いなく、ソールドアウトも事実だろうと思う。

この時、会場の設営やPAにおいて、全く慣れていない現地スタッフに相当苦労したようで、Yngwieは恐らくそういった苦難を表現するために、Trial By Fireというサブタイトルを付けたんだろうと推測する。

LIVE盤を出すにあたり、わざわざこの言葉を付け加えるぐらい、大変だったということだ。

この曲を聴け!

ということで、本作の中からお気に入りの1曲をピックアップしてみる。

全曲が好きなので、かなり難しいところだが、あえて選ばせて頂くなら7曲目の「You Don't Remember, I'll Never Forget」を僕は推したい。

この曲は1986年にリリースされた名盤「Trilogy」に収録されているもので、個人的にはYngwieのスタジオアルバムの中で最も好きな作品でもある。

名曲だらけなのはもちろん、やはりギタープレイがすこぶる良いのだ。

常人の感覚では思いつかないようなクラシカルなフレーズを超高速に弾きまくり、尚且つ楽曲と違和感なく融和しているところが実にお見事である。

特にこの「You Don't Remember, I'll Never Forget」はVocalがJoeになるとその艶がより一層増し、哀愁あふれる北欧感が広がってとても心地良い。

しかもこのLIVEではアドリブっぽく「恋はみずいろ」をモチーフにした長いギターソロをキメているので、より一層印象的な楽曲に化けたと思う。

それこそデビュー時から、常にYngwie自身が言うように、彼のプレイはインプロヴァイズが基本である。

つまり即興演奏にこだわり続けているギタリストだ。

もちろん即興とはいえ、ギタリストには必ず手癖というものがあるので、似たようなフレーズがいろんな楽曲で聴こえてくることも無きにしも非ずだが、それらを差し引いても彼のセンスは独特で素晴らしい。

特に楽曲の世界観に必ず寄り添うところは、彼の長所でもある。

一見してめちゃくちゃに弾いてるように見えて、実はその楽曲を引き立たせるのに最適なポイントでギターフレーズを躊躇なく差し込んでいるのだ。

ここがスキルをひけらかすだけのギタリストとは、全く趣旨が異なる。

さらに、ギター経験者なら分かると思うが、Yngwieの場合、左手よりも右手の使い方が圧倒的に巧く、彼のプレイを完コピしようとしていたほとんどのキッズはここで脱落する。

特にこうした生の演奏の場では、自然発生するノイズとの戦いになるものだが、これだけの速弾きとギターを振り回すようなパフォーマンスを披露しているにも関わらず、彼はしっかりと右手でミュートすることを忘れない。

基本に忠実なのである。

基本に忠実なプロとは、技術的にも容赦なく上手いのが定説である。

すでに述べてきたが、これを完コピするなんて並の人間にはお手上げだ。

もれなくギターキッズだった僕も、Yngwieのバンドスコアには大変お世話になったけど、肝心のギターソロについては結局完コピまでは至らず仕舞い。

それはこのLIVE盤での彼のプレイが、交通事故の影響を全く感じさせないものだった、という紛れもない事実を裏付けるものでもある。

つまり「Odyssey」の完全版、もっと言えば上位互換した作品が本作ということになる。

何度も言うように、JoeとYngwieの組み合わせは最高であり、そのステージングにも全く齟齬はないし、むしろ、RISING FORCEというバンドスタイルが最も成功したツアーとも言えるのではないだろうか。

(Yngwieはこの時期までRISING FORCEというバンド名義で活動していた。)

残念なことに、RISING FORCEはソ連崩壊と時を同じくするように、21世紀の現在に至るまで、その名前と形態が復活したことはない。

Yngwieは孤高の存在として、この世界を独走するようになったからだ。

個人的には、Joeのような対等ともいうべき関係性のボーカリストが必要だと思っているが、唯我独尊の彼にはそこが理解出来ないし、もし理解出来ていても身体が拒絶するんだろうと思う。

これはネオクラシカルメタルというヘヴィメタルのサブジャンルを切り開いた開拓者だからこそ、譲れないプライドが邪魔するなんてことがあるかも分からない。

でも、ファンとしては、もう一花咲かせて欲しいと本気で願っている。

(決して近年の作品が良くない、という話ではない。)

このように、Yngwieは「Trial By Fire: Live In Leningrad」というLIVE作品によって市場からの評価を得て、自身のポジションを確固たるものにし、その成果と実績は次作「Eclipse」へと無事に引き継がれることになる。

(「Eclipse」もまた、不朽の名作である。)

そしてまた、共産主義国家に楔を打ち込み、旧ソ連の崩壊の呼び水にもなったのではないかと思うぐらいには、果たして素晴らしい名演であった。

ファンとしては、あわや銅像の1つぐらいは建立しても決してバチは当たらないのではないかと思ったりしている今日この頃だ。

時節柄、ウクライナ情勢の平安を祈りつつ、8,000文字オーバーとなった本稿の幕はひとまずここで下ろしたい。

長文且つ駄文をお読み頂き、ありがとうございました。

総合評価:98点

文責:OBLIVION編集部

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?