二級建築士 独学合格体験記 その1

はじめに

はじめまして。shunと申します。

2022年度の二級建築士試験を受験し合格した記録を残し、今後誰かのお役に立てればと思いここにまとめることにしました。

私は受験資格が実務経験で、仕事をしながらの独学での挑戦であったため、試験の情報収集、実務経歴書作り、普段の業務以外の分野の勉強が手探りの状態でした。

特に同じような境遇の方には、私の経験が参考になれば幸いです。

受験の感想

ネットで調べると、難易度の高い資格のように書かれていることが多いのですが、公表されている合格率に対して実際はそこまで難しくないのではと感じました。

その理由は以下のとおりです。

まず、学科については確かに勉強すべき範囲は広く、ある程度時間もかかりますが、過去問を繰り返していると似たような設問が多くあり、初見の問題を落としても合格点に届くように感じたからです。

私の場合、計画と施工は初見問題を落としても9割は取れましたし、法規は2問、構造は1問間違いで学科を通過できました。

また、学科試験当日に周りの受験者を見ると、法令集が綺麗なままで勉強をしていないような方も多く、試験中寝ていて「資格学校の解答速報のために問題用紙を貰うためだけに来ているのでは?」と思うような方も散見されたので、いたずらに合格率が下がっているだけのような気がしました。

さすがに製図試験では学科試験よりかはやる気のある方が多かったですが、終了後の周囲の会話や試験の講評からするとやはり対策不足の方が多いように感じました。

製図の合格は図面に重大な欠陥がなければ相対評価になるので、そのときの受験者のレベルによってボーダーは変わっていしまいますが、やはりネットで書かれているほど難しい資格試験ではないように思います。

当たり前ですが、各試験に対しきちんと勉強をすればとんでもなく難しい資格試験でないことが実際のところですので、これから受験を検討されている方は表面的な数字に惑わされて、あまり不安になることはないかと思います。

合格までの流れ

実際に私が過ごした合格までの月ごとに行ったことをまとめておきます。

R3年12月

・前年度(R3年度)の受験要綱から受験資格があることを確認

・触れたことのなかった構造計算の入門書を始める

R4年1月

・引き続き構造計算の入門書を解く

・法令集を買う

2月

・YouTubeを駆使し法令集の線引きや付箋貼りをする

・法令集作りに手いっぱいで他の科目は一切手つかずになる

3月

・中頃に法令集が完成

・問題集やテキストを買う

・構造計算の入門書をやり直す

・当該年度の受験資格を満たしているか事務局に確認

・申込書類の準備

4月

・受験申込をする

・テキストをざっと読む

・問題集を解き始める

5月

・ひたすら問題集を解く

・この頃まで仕事が忙しく帰宅後、休日にコツコツ勉強する日々が続く

6月

・ひたすら過去問を解く

・さすがに仕事をセーブして勉強に打ち込む

特に試験2週間前くらいはほぼ仕事をしていない

7月

・学科試験を受ける

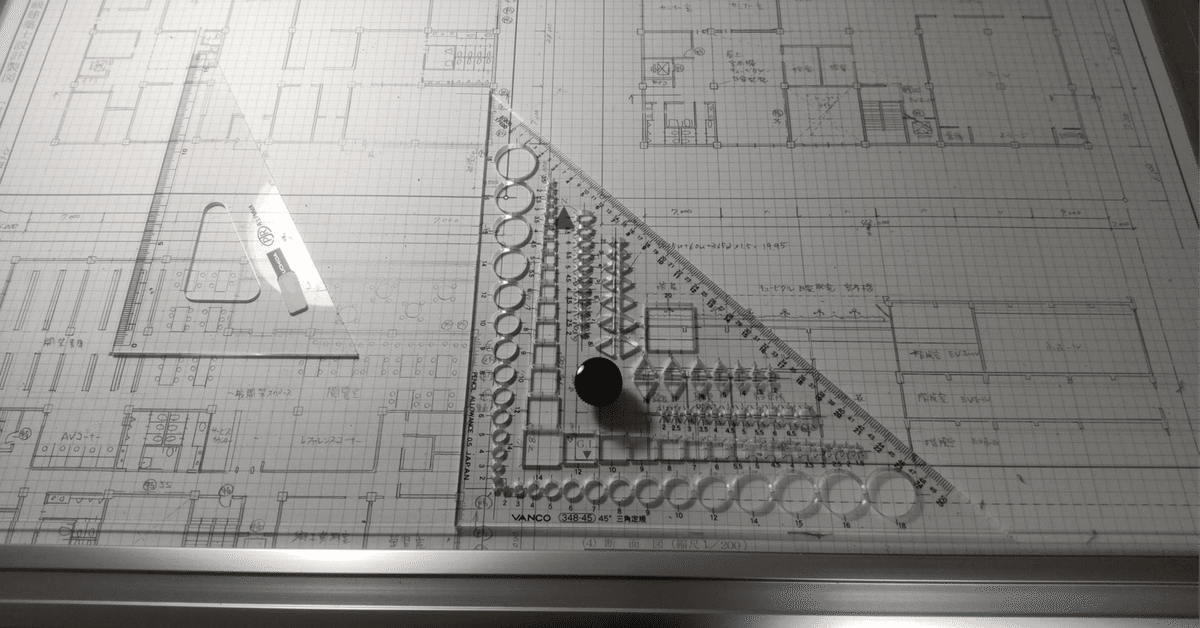

・自己採点で合格を確認し、製図の道具を揃える

・さすがに製図の独学は厳しかったので、添削付きの通信講座に申し込む

・仕事に戻ったため製図の勉強が出遅れる

8月

・仕事が落ち着きようやく製図の勉強に打ち込む

・通信講座とYouTubeを併用して取り組む

・下旬には毎日1~2課題を行う日々

・学科の合格発表。無事合格。

9月上旬

・製図試験を受ける

12月

・合格。

晴れて二級建築士の資格を得る。

本稿のおわりに

体験記第一弾として、大まかな試験の感想と流れをまとめました。

今後は、時系列に沿って私が行った勉強の仕方や、何気に情報が無くて苦労した実務経歴書の書き方を記録してまいります。