注射は国防総省主導の軍事作戦?!(その2)P社のとんでもない契約内容

wtmまとめ記事(熊おうさんのこちらとかこちら)にも何度か登場しているこの話。前回は、主に保健福祉省やFDAでしたが、今回は本丸の国防総省(DoD)です。DoDは💉の開発に資金援助しただけではなく、発注元でもあった。そして製薬会社と特殊な契約を結んでいた…その辺りを法律畑には縁がないのですが、頑張って理解できた範囲でお伝えしていきます(間違いがあっら、是非ご指摘ください、詳しい方、求む)。

第三章 国防総省と特殊な契約”OTA”

1)モデルナは早くから資金提供を受けていた

2020年8月、英国フィナンシャルタイムズに「米国国防総省がモデルナに助成金を払っていたのに、情報開示しなかった」という記事が出ました。

US government’s Darpa probes Moderna’s vaccine patents https://t.co/wZbZM87Ev4

— Financial Times (@FinancialTimes) August 29, 2020

米国国防総省の研究部門は、Covid-19 ワクチンを開発している米国のバイオテクノロジー企業であるモデルナが提出し、付与された特許を調査しています。

研究者は、連邦法で義務付けられている政府の資金提供を開示していないと研究者が同社を非難したためです。

今週発表されたレポートで、患者擁護団体であるナレッジ エコロジー インターナショナル (KEI) の研究者は、モデルナが国防総省の国防高等研究計画局 (DARPA) から約 2,500 万ドルの助成金を受け取ったことをワクチン特許で開示しなかったと述べました。

製薬企業が国から助成金を受ける。

まあ、それはよしとして(隠してたのはまずいですが)、いつ、どの政府の部門が支払ったのか?

FTの記事の元になったレポートを見てみると……

2013 年 3 月 22 日以降 (DARPA からの最初の助成金が授与されたとき)、

モデルナが提出した特許のいくつかは、mRNA ワクチンを投与することによって免疫応答を誘導するための方法および組成物に関連する発明を主張しています。

えーっ!?2013年!?567の5の字もないときから、モデルナはmRNA💉の開発をしていた…!?あ、2013年って鳥インフルエンザの時ですね……

(またお前かーっ)

しかも、払っていたのが、あの国防総省の下部組織、DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; 国防高等研究計画局)というわけです。

なんで保健福祉省じゃないんでしょうか…?

そもそもDARPAってなんぞや…?

2)スプートニクショックから生まれたDARPA

DARPAのルーツはスプートニクショックにまで遡ります。

宇宙に進出する能力を得る上で、教育における科学技術(S&T)の重視が不十分であるという議会の考えに基づき、1958 年 2 月に DARPA が設立されました(注1)

(注 1) ソビエト連邦による世界最初の人工衛星スプートニクの打ち上げが直接の契機となって、 1958 年、 アメリカ軍事技術の優位を保つ目的で設立された。

Mr. Richard McCormick, Special Assistant to the DARPA Director, Defense Advanced Research Project Agency (DARPA)の講演録より

https://www.jst.go.jp/po_seminar/h21semi/pdf/mccormick_long.pdf

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency; 国防高等研究計画局)は、米国国防総省の内部部局であり、大統領と国防長官の直轄の組織として1958年に設立

おお、単なる下部組織じゃなくて、大統領直轄だと……?

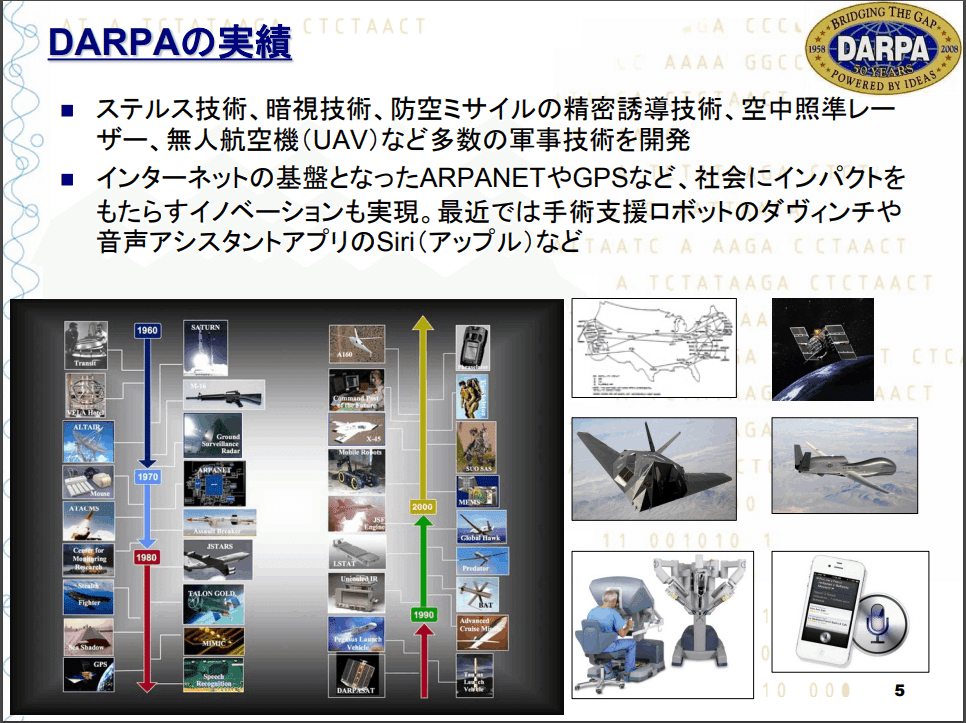

これまでに、こんな実績があるそうです。なるほど、今のインターネットのさきがけって、DARPAの前身、ARPAが作ったんですね…。

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2014/FU/US20140901.pdf

3)炭疽菌事件でバイオ関連に拡大

DARPAが取り扱う技術は、当初は一般にもイメージしやすい軍事技術が主体でした。それがバイオ関連まで拡大するのが、2000年代。炭疽菌事件です。ん、この流れ、どこかで見たな…?

DARPAが生物学技術の支援に本格的に乗り出したのは、炭疽菌の芽胞がマスコミと上院議員に送りつけられバイオテロへの懸念が高まった2001年のことだった。その後、アフガニスタン紛争とイラク戦争が始まると、DARPAは負傷して退役した軍人の助けになるため、神経科学、心理学、脳-コンピューター・インターフェースなどの研究に資金を提供するようになった。

https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v12/n9/ペンタゴンと生命科学が手を組むとき/66822

そして、2013年には、バイオ関連の専門部署が誕生。あれ、また2013年……

国防高等研究計画局(DARPA)は2013年4月1日、国家の安全を高めるため、生物学とエンジニアリング、コンピューターサイエンスを統合した新しい技術室を立ち上げると発表した。生物科学室(Biological Technologies Office ; BTO)と呼ばれる新しい部署は生物学と物理化学の交わる分野を専門とし、進化する生物学の領域をエンジニアリングの技術や規律で抑制し、生命科学から触発を得た見識に基づく次世代技術をデザインする役割を担う。

https://crds.jst.go.jp/dw/20140430/201404301384/

4)エボラ出血熱騒ぎの時期にワクチン開発を開始

そして、2017年。パンデミック防止プラットフォーム(P3)プログラムというのが立ち上がりました。

2017年2月6日付の国防高等研究計画局(DARPA)の標記発表によれば、DARPAではウィルス感染の拡散を60日以内に制止する核酸配列を用いたエンド・ツー・エンドの統合型プラットフォームの開発を狙っている。

https://crds.jst.go.jp/dw/20170322/2017032211024/

これだけだと、よくわからないですよね。

そこで、DARPAのサイトで見てみると……

過去数年間、DARPAの資金提供を受けた研究者は、RNAワクチン技術を開拓してきました。これは、コード化された遺伝子構築物を使用して体内のウイルスタンパク質の産生を刺激し、防御抗体反応を引き起こすことができる感染症に対する医学的対策です。後続の取り組みとして、DARPA は、体内での抗体の産生を直接刺激できる遺伝子構造の研究に資金を提供しました。

(中略)

最近のジカ熱、H1N1インフルエンザ、エボラ出血熱などのウイルス性感染症の発生により、世界の保健システムが既存のツールや手順を使用して病気の蔓延を迅速に封じ込めることができないことが浮き彫りになりました。

これって要するに、mRNAワクチンのこと…?!

しかも2017年の時点で「過去数年間」と言っている。

エボラ出血熱の発見は1976年ですが、大きなアウトブレイクで連日ニュースで騒がれたのは2014年頃です。

ということは、感染症とおよそ縁の無さそうな国防総省の下部組織DARPAが、エボラ出血熱が騒がれていた時期にワクチン開発のための研究を既に始めていた、と明記していることになります。

なんてこったい…。

5)DoDが大手製薬会社等と結んだ特殊な契約

でもまあ、ワクチン開発に国が資金援助くらいしたって別にいいじゃない。

パンデミックなんて国家の緊急事態なわけだし。

…と思うかも知れません。

が、DoDは単にお金だけ提供したわけではありません。

多数の大手製薬会社等と膨大な量の「契約」を結んでいました。

つまり、DoDは発注元で、製薬会社は受託先ということになるんです。

公衆衛生の話をしていたはずなのに、どうしてこうなった……???

まず、どれだけ多数の企業と契約したか。

ここのページに契約の一覧表があります。

英国FTの記事にも登場した、ナレッジ エコロジー インターナショナル (KEI)のサイトです。ご丁寧にスプレッドシートも作成されていました。

アストラゼネカ、グラクソ・スミスクライン、ジョンソン&ジョンソン、MSD、サノフィ……大手製薬企業や有名大学の名前が並んでいます。

もちろん、モデルナやファイザーの名前も。

ワクチンだけではなく医療資材等も含まれており、契約本数は400以上ありました。思ったより多かった……

6)NASA設立と「OTA(Other Transactions Authority )」契約

そして、重要なのが、その契約の形式。かなり特殊な内容でした。

今回の衝撃のレポートの胆と言ってもいいと思います。

が、個人的には難解でした…なるべく理解した範囲で書いてみます。

まず、例としてファイザーの契約書を見てみましょう。

「OTAのもとに」と書いてある。

OTA(Other Transactions Authority)。直訳すると「その他の取引権限」。「その他」ってなんぞや…???

文部科学省の資料をみると…

米国では一部政府機関に柔軟な研究開発契約を締結する権限(OTA: Other Transaction Authority)が付与されており、民間企業への情報提供やベンチャー・大学を含むコンソーシアムの形成など、官民協力を促す取組が行われている。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/065/attach/1337965.htm

いまいちピンときませんが、「柔軟な契約」が出来るようです。

さらにDoDのサイトの説明をみると…

OT は、1958 年に国家航空宇宙局(NASA)を設立した国家航空宇宙法(Space Act, P.L. 85-568)の成立に端を発している。OT協定設立のきっかけは、新機関に「研究、開発、探査を行うために必要な自由」を提供することであった。

なんと、NASA設立まで遡る…!?

国防当局は、国防システムのサプライチェーンの安全保障を徹底するだけでなく、これまで接点のなかった民間セクターから技術を取り込む取り組みを展開している。国防省は特定の技術分野について、連邦政府の通常の調達に関する連邦調達規則(Federal Acquisition Regulations)を簡素化・柔軟化する制度として、「その他の取引を行う権限(OTA:Other Transaction authorities)」を活用して、大企業、中小企業、非営利団体、研究機関、これまで国防省と研究・開発分野の契約を結んだことのない企業等と契約を結び、柔軟かつ迅速に先端技術を軍事利用するためのプロトタイピングを推進している。

https://ifi.u-tokyo.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/ssuessay1_Mori_210125.pdf

どうやら、今まで接点のなかった分野の企業とも契約を結べるようにした、ということのようです。

今まで接点がなかった分野。ここに、製薬企業も含まれる、ということ…?

7)「柔軟性のある」と称賛されるOTAの本当の意味

では、具体的な内容は、というと。

その他取引とは、伝統的な契約、グラント、共同契約における政府による厳格な要件を課さず、先端的な研究開発活動に対し柔軟性を持たせた契約を可能とするものである。

https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2021/OR/CRDS-FY2021-OR-03.pdf

うーん。普通の「調達」(政府が民間からモノや技術を手に入れることですよね、たぶん)ではないらしいことは分かるのですが、いまいちわかりづらかったので、別のサイトの説明をお借りしました。

OTA:

Other Transaction Authorityの略であり、1960年代のNASAへの適用以降、多くの政府研究開発機関に活用されている制度のことです。具体的には、

・研究開発機関が計画の立案に当たり事前に自由に企業と話し合うことを許容。

・価格競争によらず、計画遂行に必要な技術を重視して契約を行うことが可能。

・契約関係は主従の関係よりは協力者(パートナー)の関係と位置付ける。

といった内容が含有されています。

https://sorabatake.jp/9889/

やはり「柔軟な契約が可能」ということまでしかわかりません…。

しかし、Latypovaさん達の解説では、こんな風に話しています。

OTA方式では、連邦政府機関は、通常の政府契約や、公的資金による研究から得られる開示や知的財産(IP)を規制する他の法律をカバーする財務説明責任機構と同様に、他の規制対象の製品を、そうした規制をバイパスして発注することが可能です。

「その他取引」は、契約でもなく、研究助成金でもなく、調達でもない、

つまり、通常の規制・説明責任のある政府との契約ではない包括的なカテゴリーです。

えっ?

契約でもないし、助成金でもない?!

しかも何かあった時に免責されちゃう…?!

そんなバカな、と思い、DARPAのページを見てみたのですが、難しくて断念(歯が立たないどころか、歯形すらつかないレベル…)。

なので、とある米国の弁護士さんの解説記事から。

待って、待って、待って...

「一般的に、連邦政府の法律や規制の対象にはならない」?

はい、その通りです。

OTAベースの契約は、連邦調達規則(FAR : Federal Acquisition. Regulations)の対象外であり、その他多くの連邦規則も適用されない。

さらに、「契約」としての地位がないため、OTA取引は、連邦請求裁判所や米国会計検査院(Government Accountability Office: GAO)の管轄下に置かれない。

連邦調達規則ではない。

そして、やっぱり「契約」じゃない、って書いてある。

しかも、裁判所や会計検査院の管轄下でもない…?!

むちゃくちゃじゃないですか……

そんなすごい話なのに、なんで誰も何も言わないんだろう。本当なのだろうか…とモヤモヤしていたのですが、意外なところからこれを裏付けるような話が出て来ました。

それは、治験受託会社の元従業員(Latypovaさんとは別の人です)が内部告発した、ベンタビア事件です。

8)元治験受託会社社員による内部告発

2021年11月に、英国の超有名医学誌British Medical Journalにこんな記事が掲載されました。

Covid-19: 研究者がファイザーのワクチン試験におけるデータの完全性の問題について内部告発

それによると、ファイザーが行った臨床試験の実務を請け負う治験受託会社ベンタビアの元社員であるブルック・ジャクソンさんは、治験が問題だらけであることに気づき、何度も会社に改善要望を出しました。

しかし、会社が何もしなかったため、FDAに直談判。

すると、いきなり解雇されたため、沢山の資料をBMJ編集部に送ってきた、ということのようです。

ファイザーの極めて重要な covid-19 ワクチン試験の実施を支援する受託研究会社での不適切な慣行が明らかになり、データの完全性と規制監督について疑問が生じています。

(中略)

研究機関である Ventavia Research Group で雇用されていた地域責任者はBMJに対し、同社はデータを改ざんし、患者を盲検化せず、訓練が不十分なワクチン接種者を雇用し、ファイザーの重要な第 III 相試験で報告された有害事象の追跡が遅かったと語った。

品質管理チェックを実施したスタッフは、見つかった問題の量に圧倒されました。これらの問題を Ventavia に繰り返し通知した後、地域ディレクターの Brook Jackson (ビデオ 1)、米国食品医薬品局 (FDA) に苦情をメールで送信しました。ベンタビアは同日遅くに彼女を解雇した。

これを不服としたジャクソンさんは、P社とベンタビアを相手に訴訟を開始。

するとP社は、「国との契約が『プロトタイプ』だ」ということを理由にして、訴訟の却下申し立てをしたのです。

ファイザーは、「プロトタイプ」契約を理由に、COVID-19ワクチンの治験から訴訟を却下する動きを見せている

この契約は、米国防総省のその他の取引権限(OTA)の下で締結されたもので、契約者は、契約に通常適用される多くの規則や法律を回避する能力を有するからである。

(中略)

この契約は、OTAに該当する「プロトタイプ」条項の下で締結されたものである。

契約がOTAだというのは、書面でも確認できましたが、プロトタイプって、何…??もう一度、契約書をよく読んでみたら…ほんとだ、プロトタイプって書いてある?!

9)注射は「試作品」

調べてみると、どうやら、OTAの契約にはいくつか種類があるようなのです。具体的には、「研究」「試作品」「生産」の3つ。

DoDのサイトの説明を見てみると…

OTの種類

OT はさまざまな方法で構成できます。研究、プロトタイプ、および生産という 3 つの異なるタイプの OT 契約につながる可能性のある 2 つの異なる OT 法定権限があります。

研究OT

研究 OT (「オリジナル」または科学技術 (S&T) OT と呼ばれることもあります) は、10 USC §2371に基づいて、基礎、応用、および高度な研究プロジェクトに対して承認されています。

プロトタイプ OT

プロトタイプ OT (「2371b」または「プロトタイプ プロジェクト」OT と呼ばれることもあります) は、10 USC §2371bに基づいて、プロトタイプの機能を取得し、それらのプロトタイプを製品 OT に移行できるようにすることを許可されています。

生産OT

生産OTは、合衆国法典第10編第2371b条(f)に基づき、競争的に受注し成功裏に完了したプロトタイプOT契約の非競争的フォローオンOTとして認可されています。

これを踏まえて、ファイザーの契約書を見てみると……

むむ、「研究」「生産」と言うのが見当たりません。代わりに確認できるのが、プロトタイプやdemonstrationという不穏な文字です。

これと、先に説明したベンタビア事件のことをあわせて考えると、やはり、契約書上、あの注射はただの「試作品」で、P社は試作品のデモンストレーションをしているに過ぎない、ということになります。

そんな馬鹿な…?!

10)「試作品」のデモンストレーションとは?

それにしても、デモンストレーションとは、一体なんのこと…?

調べてみたら、イギリスの国際戦略研究所のサイトに、ベトナム戦争を例にした解説がありました。

「プロトタイププロジェクト」という言葉には、狭義の「プロトタイプ」以上の意味が込められており、さまざまな要素が含まれている可能性があります。その一例は、ベトナム時代にさかのぼる DARPA プロジェクトです。プロジェクトの成功には、いくつかの要素が必要でした。

1 つの要素は、弾薬と一緒に 1,000 丁の市販の AR-15 ライフルを購入することでした。その後、ライフルはベトナムに出荷されました。

米国とベトナム共和国の軍隊は、それらの使用について訓練を受けました。

それらは数か月間戦闘で使用されました。

テスト用ライフルや使用中の他の武器に関するデータが収集され、比較分析が行われました。

やっとレポートが書けました。その結果、M-16 ライフルが開発され、大規模な生産が行われ、陸軍やその他のサービスで採用されました。

上の文章で、ベトナムを世界各国の国に、米国軍人を医療従事者に、

AR-15ライフル(試作品)を💉に置き換えてみてください。

ベトナムで、米軍は、AR-15ライフルを使って「訓練」し、(本番のための)データが集積された。その結果、M-16ライフルが開発・生産され、陸軍で採用された。

世界各国で、医療従事者は、💉(試作品)を使って「訓練」し、(本番のための)データが集積された。その結果、新しい💉(まだ登場していないかな…)が開発・生産され、病院で採用され(る見込み?)。

OTAでのプロトタイプ(試作品)って、どうやらそういう位置付けらしいです…。

今、世界中で行われているのは、本番のために「試作品」を打って打って打ちまくって、データを収集していますよ。治験って言っても、本番じゃないんですよ、ということみたいです。法律上は………。

11)「試作品」は臨床試験も品質保証も要らない

💉が「試作品」扱いだと、他の法律にも影響します。

[契約書の作業明細書]は、適正臨床試験 (「GCP」) または関連する FDA 規則に関連する要件を課さない「大規模なワクチン製造実証」について説明しています。10 USC セクション 2371 の再番号付け 10 USC 4022、01 /01/2021

GCPの要件を課さない……?

GCPとは、臨床試験を実施する際のルールです。

厚労省のサイトを見てみると。

2.治験のルール「GCP」

「くすりの候補」の人における効果(有効性)と安全性を調べる治験は、科学的な方法で、参加される方の人権を最優先にして行われます。

【 治験を実施するためのルール 】

治験を行う製薬会社、病院、医師は「薬事法」というくすり全般に関する法律と、これに基づいて国が定めた「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(=GCP[Good Clinical Practiceの略])という規則を守らなければなりません。この規則は欧米諸国をはじめ国際的に認められています。

ということは、今回の💉は、OTAという特殊な契約をしているので、臨床試験のルールに従う必要もないし(ぶっちゃけしなくても良い)、FDAの通常の医薬品規制の管轄外になってしまい、品質保証や製造責任がないことになってしまうのです。

道理で、ロット毎にばらつきが激しいわけです……(ようやくフラグ回収)。

12)まとめと明るいニュース

ということで以上をまとめると…

DoDは一見、💉と無関係に見えるけれど、下部組織のDARPAは2014年頃からバイオテロを想定して、💉開発のための研究を開始していた。

そのDoDと製薬会社が💉について契約を結んでいて、その契約上、💉はただの「試作品」だし、受注した内容は「研究」や「生産」ではなく「試作品(のデモンストレーション)」だった。

したがって、P社は通常の医薬品のような臨床試験も品質保証も製造責任もない。今現在、「本番に向けた練習中」ということ。

いったい、なんなの、これ……

☆ ☆ ☆

ふぅ。何だか暗い話になってしまったので、最後に明るいニュースを1つ。

P社とベンタビアを相手に訴訟を起こしたジャクソンさんの続報です。

P社の申し立ては退けられ、テキサス州が裁判を開始する決定を下しました。ついに裁判が始まるぞぉぉぉ!!!

See you in court, criminals! pic.twitter.com/Tg1kuc2gJr

— Brook Jackson 💜 (@IamBrookJackson) February 18, 2023

☆ ☆ ☆

さて、第1回に続き、またまたとんでもなく濃く、長い記事になってしまいました(根気よく読み続けていただいた皆様、本当にありがとうございます)。いったんここで区切りますね。

次回は、注射が試作品だったとして、じゃあいったい誰が💉の生産をしていたのか?そして、特許関連はどうなっているのか?等をお伝えする予定です(あくまで予定です。結構根が深くて、うっかり掘ってしまうと話が広がる広がる…)。

気長にお待ちください……