「プロジェクト発信型英語プログラム」の発想 ...[語学」からの決別(その2)

表紙写真 慶應義塾大学出版会 | 英語教育のグランド・デザイン |

グローバル社会を生きるための英語授業: 立命館大学生命科学部・薬学部・生命科学研究科 プロジェクト発信型英語プログラム治

「プロジェクト発信型英語プログラムの発想…語学からの決別」(その1)に続く(その2)です。

プロジェクト発信型英語プログラムProeject-based English Program (PEP)の理念

PEPの基盤はコミュニケーションです。その為には確たるコミュニケーション論が必要です。下図は筆者が考えるコミュニケーション・メカニズムを図式したものです。

コミュニケーションとは個々人(A,B、C,D,,,)が、社会的状況、そして、個人的状況においてメディア(伝達媒体)を通しメッセージを交互に生成・送信⇔受信・理解する相互活動です。前回(その1)で述べたように、それは一連のプロジェクト活動であり、PEPのキー・ワードであるプロジェクト(project)は、この意味でのコミュニケーションを言い換えたものです。

英語のprojectは企画を指す名詞ですが、動詞として“to throw something up or forward with great force” (Longman Dictionary of Contemporary English)”何かを上方または前方に投げる”という意味があります。プロジェクター(projector)はそこから派生した語で、文字通り映像を投げる機器、すなわち、投射器です。コミュニケーションは、複数の当事者Individual A、B(C、D、、、)が、それぞれ発信者、受信者の役割を演じながら交互にメッセージをこの意味で投射projectします。同時に個々の脳内でもメッセージの生成、解釈の過程で同義でprojectされます。コミュニケーションは言わばメッセージの投射(projection)であると考えます。これがポイント1です。

コミュニケーションは、また、個々のコミュニケーターの関心事を巡って展開される問題発見解決のプロセスです。これがポイント2です。ズバリ、英語の授業をこの2つの意味でのコミュニケーション実現の場とすることです。それにはかなりの英語力が必要では?とよく聞かれますが、別稿でも紹介しているとおり稚園児や小学生でもできます。(注1)中学校と高等学校6年間も英語を勉強してきた大学生にできないことはありません。先ず、受信型モードで積み上げた英語の知識を発信型モードに変えなければなりません。その為に英語のスキル・アップというかブラッシュ・アップする場としてSkill Workshopを設けました。

言語の体系

言語は下図のように音の小体系(phonology)、語彙の小体系(lexicon)、統語の小体系(syntax)、意味の小体系(semantics)から成る体系です。これを言語能力(linguistic competence)と言います。

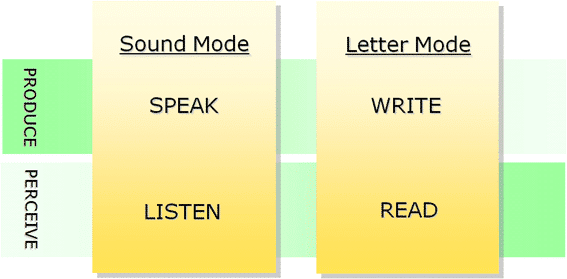

母語話者は、下図のように、聞く(listen)、話す(speak)、読む(read)、書く(write)など、コミュニケーションで言語を使用することにより言語能力を習得します。これを言語使用(linguistic performance)の4スキルと言います。

言語使用4スキル

重要なことは、言語をコミュニケーションで使用することによって言語能力が身に付くということです。母語習得にも外国語学習にも言えます。筆者が留学前に日本で慣れ親しんだ訳読中心の英語学習はそうではありませんでした。単語(lexicon)や文法(syntax)の知識を覚えて英文和訳、和文英訳ばかりで英語を使う機会は皆無でした。料理のレシピを丸暗記しても料理はできません。Skill workshopsは、これら4スキルを融合的に使いながら中学校や高等学校で習った英語の知識を使えるように訓練するリサイクル工房のような場として位置づけられます。

Professional Skills(Research, Presentation, Debate etc.)

それだけではまだコミュニケーション本来の姿ではありません。何の為に言語を使用するのか?人はなぜ聞き、話し、読み、書きするのか?ズバリ、上述した意味でのプロジェクト活動をする為です。何とならそれがコミュニケーションの究極の目的であるからです。プロジェクトは、特定テーマを巡る問題発見解決のプロセスです。別稿「リサーチ(Inquiry)方法」(前編)(後編)で述べたresearch/inquiryを伴います。その過程で上記4つのスキルを駆使し、下図で示すように、プレゼンテーションpresentation、ディスカッションdiscussion、ディべート/シンポジウムdebate/symposiumなど、もう一段高いprofessional skillsを駆使する発信行為が伴います。4つの skillsを基盤にしたもう一段高いskillsという意味で、リサーチ・スキルresearch skill も加え、別称超言語能力supra-linguistic skills、手っ取り早く言えば、アカデミック英語スキルacademic English skillsということになります。要は、listening、speaking、reading、writingの4 skillsにはその先があるということです。

アメリカの大学は、単なる英語知識competenceやスキルskills ではなく、リサーチ・マインドresearch mind、critical thinkingを重視します。下図のように、professional(supra-)skillsと融合した総合的skillsの育成が必要です。

PEPのカリキュラムの骨格

PEPはSkill Workshopを1コマ、そしてProjectを1コマ、そして、両モジュールのホームワークであるOnlineモジュールの3部構成です。モジュールという語は、全体を構成する部分という意味で、互いのモジュールは協働します。

Skill Workshopでは英語のcompetenceをlistening、speaking、reading、writing活動を通して磨きます。Projectでは個々の関心事をテーマにプロジェクトを組み、professional skillsを通して敢行し成果を発表します。Skill Workshopで訓練されているskillsを実際のコミュニケーションで活かす場となります。Online活動ではS F Cでは海外の大学とインターネットで共同リサーチ、共同授業をするなど、1990年当初からグローバルな展開が見られました。

Professional skillsとかresearch mind、critical thinkingとか聞くと難しそうですが、生まれてこの方日常茶飯事でやっていることです。子供にとって遊びは一大プロジェクトです。縄跳びを上手くなるのに子供なりにresearchをします。幼稚園児、小学生、中学生、高校生それぞれがプロジェクトを行うでしょう。ですから、本プログラムは下図のように、幼児から社会人に至るまで実施しました。

PEPの成果

コミュニケーションは、上述した意味でプロジェクトを指し、プロジェクト発信型(Project-based)は、当然Projectが中心 (central)モジュールであり、Skill Workshopはそれを支援する(supporting)モジュールです。Projectモジュールは学習者の関心事中心に展開されるので、モチベーションは高く、最初は現有の英語力で始めるのですが、research、discussion、presentation、debateをする内に英語のcompetenceとskillsの欠如を痛感するようになります。関心事を深めたいとの意識が英語力の欠如を補おうという意欲を刺激し高め積極的にSkill Workshopに取り組むようになります。こうしてProjectとSkill Workshopの間に相乗効果が生まれ英語力の向上につながることになります。

授業の出席率は毎回100%に近く、半学期生で1年4コマ、2年8コマでacademic research papersを書き、poster presentation、debateなどを通して成果を発表するまでになります。3年生の専門英語では専門分野に関連するprojectを行い、学術学会で発表する受講者もいました。また、受講前後に受けたTOEFL ITPテスト(SFC)やTOEICテスト(立命館生命科学・薬学部)で格段のスコア・アップが見られました。

SFCについては表紙写真の『英語教育グランドデザイン:慶應義塾大学SFCの実践と展望』(慶應大学出版会)に、また、立命館については『グローバル社会を生きるための英語授業: 立命館大学生命科学部・薬学部・生命科学研究科 プロジェクト発信型英語プログラム』(KDP/Amazon, 創英社三省堂)にて活動報告をしました。

科学的research/inquiryは、データを観察(observation)→仮説(hypothesis/theory)→実証(verification)のプロセスを辿ります。そこには将来の予測(prediction)も含まれます。予測できなければ意義が半減します。Projectモジュールで筆者が拘ったのは「30年後にどうなっているかの予測」でした。最近SFC創設当時の学生さんから「あの時予測した通りになって来ました」という趣旨の便りをもらうようになりました。確か、コンピュータ・ショッピングなど遠隔授業に関するプロジェクトを組んでいた人達です。他、電気自動車、電子出版、コンピュータ・ゲームなど、インターネットがあまり知られていなかった当時としては絵空事のように思われたことが今日では日常になっています。Project授業は、学生が主役で展開されます。教員はあくまでもファシリテーターfacilitatorなのです。授業評価は教員評価でもあると同時に受講者の受講者による受講者のための評価です。そして真の授業評価は30年後に振り返って行う評価であると考えます。(2022年2月24日記)

2024年12月後記

現役を退いて早くも10年、本英語プログラムを受講された方々はみな英語を使って活躍されていると確信しております。どのプロジェクトも興味深く毎回90っ分があっという間に経ってしまったことを思い出します。最終発表で言い残した分は録画して送ってきてくれたり、全日本スキー選手はアルプスでの合宿所から外国の選手と一緒にスキー・プロジェクトをライブで発表してくれました。学生さんの数だけ多種多様なプロジェクト、趣味をテーマに始めたプロジェクトを専門課程のテーマに結び付け深めていった手腕には関心させられました。みなさん凄かったです。

For Lifelong English 生涯英語活動のススメ(Official Site)もご覧ください

(注1)別稿[キートス・ガーデン幼稚園(現幼稚園・保育園)園長平野宏司先生に聞く... Lifelong English - 出発点としての幼児英語教育](その1)(その2)(その3)を参照してください。

いいなと思ったら応援しよう!