核酸化学講座 #2 アミダイトについて

こんにちは、カモシカです。

今回はDNAのアミダイトの化学構造について説明したいと思います。

それではいってみましょう!

ホスホロアミダイトとは

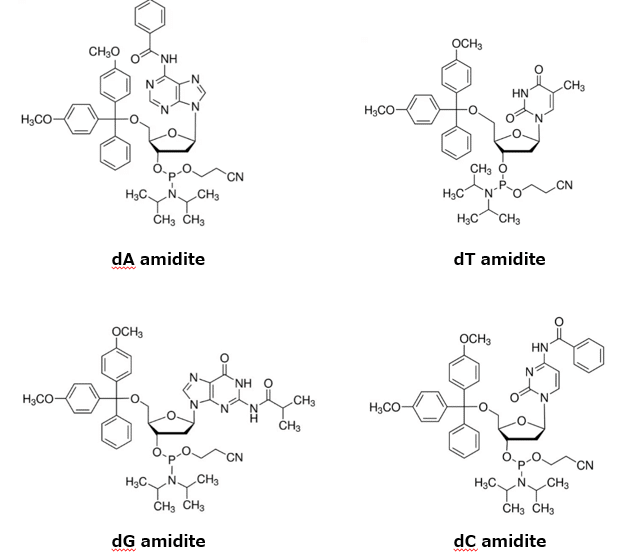

ホスホロアミダイトとは核酸の化学合成法であるホスホロアミダイト法で用いられる核酸の合成モノマーのことです。通常、アミダイトと略して呼ばれることが多いです。図1にホスホロアミダイトの化学構造を示したので実際に見てみましょう。

なんだかお化けのような化学構造ですね。。ぱっと見ただけだとなにがなんだかという印象を受けるかもしれませんが、その役割を理解すると意外と大したことがないなと思うようになるはずです。それでは、ホスホロアミダイトの化学構造とその保護基の役割を紐解いていきましょう。

まず、5'位の水酸基に注目してみましょう。5'位の水酸基には4, 4'-ジメトキシトリチル基(DMTr基)が修飾されています。ホスホロアミダイト法では酸性の脱保護剤を用いてこの保護基を外し、次のアミダイトとカップリングさせます。この伸長反応はどの塩基でも共通であるため、すべてDMTr基が使用されています。

つづいて、3'位の水酸基に注目してみましょう。3’位の水酸基には2-シアノエチル-N,N'-ジイソプロピルホスホルアミダイトが修飾されていますね。この部位はカップリング反応において、5'位の水酸基から求核攻撃を受けます。この部位も塩基の種類によらずアミダイトに共通する部位となります。

さて、残すは塩基部位の保護のみになりましたね。ここで少し立ち止まって塩基を保護する目的について考えてみます。塩基を保護する目的は、アミノ基や水酸基などの求核性の官能基が、カップリング反応を阻害しないように不活性化させることです。この点を考慮すると、求核性の官能基をもたないチミジン(dT)には保護基を修飾する必要がないことがわかります。一方で、アミノ基を有するアデノシン(dA)、シチジン(dC)、グアノシン(dG)にはアミド型の保護基が修飾されています。このようにすることで、ホスホロアミダイトの塩基部位がカップリング反応に干渉しないようにしているわけです。

どうでしょうか?このような考えをもとに、もう一度ホスホロアミダイトの化学構造を見直してみると、当初よりもとっつきやすくなったのではないでしょうか?

今回紹介したホスホロアミダイトはほんの一例です。よりマイルドな条件で脱保護したい場合はアセチル基やフェノキシアセチル基などが修飾されたホスホロアミダイトを用いることもあり、非常に奥の深いケミストリーとなっていますので、興味があれば勉強してみてください!

今回の記事が参考になったらいいね、よろしくお願いします!

ではまた。