No.11 山内靖雄氏〜バイオスティミラント〜

探究心旺盛な少年は、機械の分解だけでなく交響曲のハーモニーにも〜なぜこのように美しいのか、そのカラクリはどうなっているのか〜と不思議に思ったそうです。小学6年生のとき、音楽専門店で偶然見つけたベートーベンのスコア(交響曲楽譜)を購入し、譜面研究に没頭。「音楽と生物のつながりは楽しみだけだろうか?」そんな着想の原点がすでにありました。「あの時購入したスコアは確か研究室に残っているはずです。」

1969年大阪豊中生まれの山内先生は、色白の音楽少年。幼少期を守口市で過ごし、高校までは吹奏楽部に所属、音楽家の道を目指すもバイオテクノロジーとの出会いによって、軌道修正。農業と植物の世界に進みました。

――どんな学生時代を過ごされたのでしょうか

「バイオテクノロジーから自然界のハーモニー、命の不思議、物事のカラクリに注目して、指導教授のすすめできゅうりとメロンを研究していました。」

その研究成果は、植物のストレスと生育の関係性理論を見出しました。土壌改良や肥料、農薬という地球環境負荷のあるものから、全ての命を育む植物のカラクリに着目されたのです。

――植物にも感性があるそうですか?

「植物、作物にも五感がある事が分かっていて、まだ未発表ですが研究成果があります。初夏に庭の草刈りをすると、草の青臭い匂いが強まりますよね。それは、植物が危険信号を発しているのです。移動できない植物たちは、匂いを出したり、それを嗅ぐ事でコミュニケーションしているのです。」「また視覚もあり、向日葵(ひまわり)は光を追います。触覚・嗅覚についても研究が続いています。このように私の研究テーマは植物の感覚と老化(世代交代のサイクル)なのです。その中で植物の感覚を通じたストレス応答を調べ、軽減することで病気に強い種や収穫量の増加、気候耐性と栄養価の充実を目指しています。」

――後続する若い研究者にひとこと

「日本の農業は狭小地、山肌を利用した段々畑などの土地の有効利用が代表的ですが、このような技術手法や理論を世界に広めて欲しいですね。世界では人口爆発が続いていて、食糧は深刻な課題です。日本の農業技術や手法を世界に広めて、食糧危機回避の役に立って欲しいと願っています。」

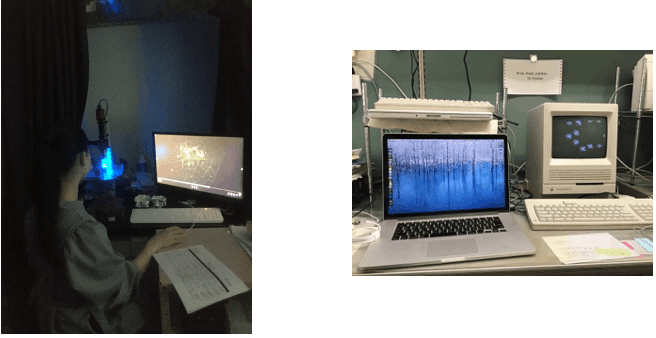

スティーブ・ジョブズの美へのこだわりが生んだアップル社の初代マッキントッシュを背景でのインタビューでした。 命のカラクリと人口問題への課題解決を追求する農業の新しい研究テーマを紹介してくださいました。すべての生物は植物の栄養から育ちます。植物にも命があり、感性を持つことも当然といえるでしょう。まだまだ未開の知識が眠っていることに気づかせていただきました。

略歴:

2019年度〜2021年度:神戸大学, 農学研究科, 准教授

2016年度〜2018年度:神戸大学, 農学研究科, 助教

2015年度:神戸大学, (連合)農学研究科(研究院), 助教

2011年度〜2013年度:神戸大学, (連合)農学研究科(研究院), 助教

2010年度:神戸大学, 大学院・農学研究科, 助教

2009年度〜2010年度:神戸大学, 農学研究科, 助教

2007年度〜2008年度:神戸大学, 大学院・農学研究科, 助教

2007年度:神戸大学, 農学部, 助教

2005年度〜2006年度:神戸大学, 農学部, 助手

1998年度〜1999年度:鳥取大学, 農学部, 助手

<取材日2022/4/20>

主な著書:(NTS書籍紹介にリンクしています)

2022年4月 バイオスティミュラントハンドブック 監修・執筆