網走番外地で見たもの

いつかnoteの記事にしようと思って撮っておいた写真が、スマホの中で燻り1年が過ぎ去っていました。

その写真とは、博物館網走監獄へ観光したときの写真です。

昨年、仕事で北海道北見市に行くことになり、すぐその街に住む高校の同級生に連絡をとると、駆けつけてくれて、いろいろな所へ案内してくれました。

親友とは本当にありがたいものです。彼とは3年間、同じ寮の屋根の下で寝食を共にし、ときに先輩にしばかれながら、縦社会の厳しさを仕込まれ、お互い励まし合ってきた大切な友です。

その彼に、僕は保護司をしているので、一度行ってみたかったその場所へ案内してもらったのです。

そこは北見駅から車で50分ほど走った、網走市の外れにある森閑とした緑に囲まれたところにありました。

博物館網走監獄は昭和61年まで実際に刑務所として使用されていた建物をそのまま現在の場所に博物館として移転し、その過酷な生活や労働について展示公開しています。

当時網走刑務所に収監される囚人は刑期が12年以上にも及ぶ凶悪犯であったことから監視体制が整っており、幾度となく脱獄を繰り返す囚人が収監されていました。

高倉健さん主演の映画『網走番外地』のロケ地になった所でもあります。

中央の見張所を起点に放射状に

宿坊が建てられています

開所当初、各舎房の長い廊下には、薪ストーブが設置され、均等に暖かさが伝わるように非常に神経を使って位置が決められていたようです。

大勢の人が侵食を共にする刑務所では、皮膚病が流行しやすく、衛生面から入浴は欠かせないものとなっていました。短い時間でも受刑者にとってお風呂は、至福のひと時だったのかもしれませんね。

明治末期に造られ、監獄内の規則を守らない者には一定期間食事が減らされ、独居房に入れられる罰が与えられました。ここには窓がなく日中も暗闇の世界。こんな所に何日も入獄されたら、精神が崩壊しそうです

ここは煉瓦造り独居房に比べたらまだマシなようですね

その後、監獄歴史館を見学して『中央道路開削工事220Kmの苦難』を知り、その真実に愕然としました。

網走から北見峠の約160キロの路は囚人たちの犠牲によって造られ、囚人道路とも呼ばれています。

明治24年から始まった中央開削工事には、1200名もの囚人が投入され、わずか1年で開通しました。しかし、囚人たちは通常の4倍のスピードの工程を求められ、早朝から夜中は松明の灯りで作業をさせられ、長時間労働と栄養失調から多くの人が脚気となりました。また原始林を切り開く危険な作業の連続。さらに冬の厳しい寒さなどから命の危険に晒され、平均にして工事区間700メートル進む度に一人の割合で犠牲者を出す悲惨なものでした。この工事で221名が命を落としたのです。

倒れ亡くなった人は、無慈悲にもその場で埋められました。そこには人権など皆無です。国家の罪ともいえる所業です。今の時代では考えられませんね。

その後、多数の囚人犠牲が国会の討議に上げられたとき

「人の生は一度だけであり、法律で各々刑期が決められ服役しているにも関わらず、過酷な労働により死に至るというのは、死刑という裁きを二度受けたことになる」こんな理不尽があっていいはずがないと、囚人強制労働廃止を訴え、明治27年、囚人による強制労働は廃止されました。

北見市端野町緋牛内にある鎖塚には、その犠牲者が眠っているとされ、鎖塚保存会によって手厚く慰霊されています。

また監獄所内には教誨堂が建てられていました。

この建物は教誨事業が行われた講堂で、教誨とは収容者に対して行う精神的、倫理的、宗教的な強化指導のことです。牧師や僧侶が受刑者に人の道を説き、更生へと導くように尽くした場所でもあります。受刑者が精魂こめて建設したと語り継がれています。

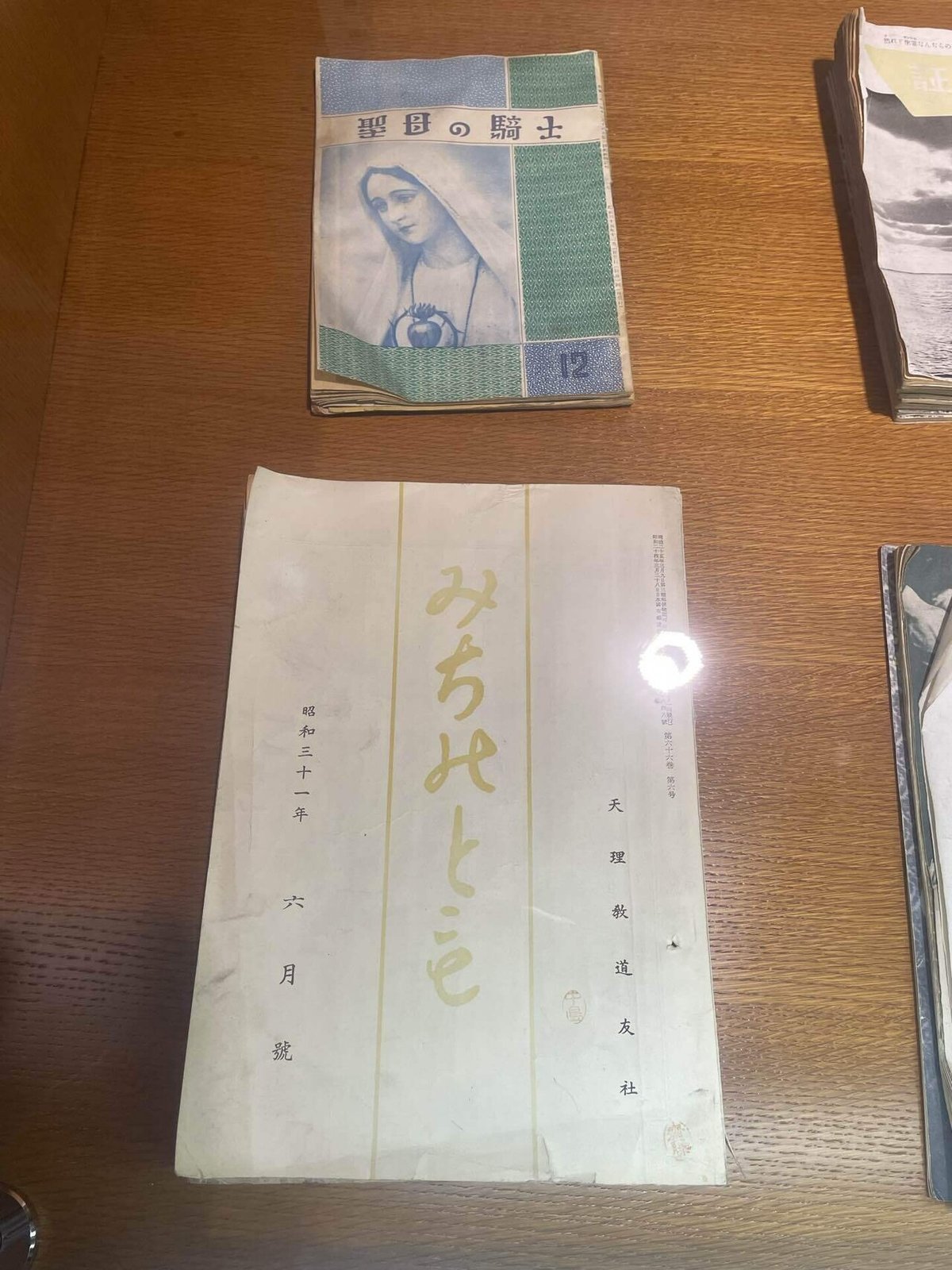

この教誨堂にあるショーケースの中に、あるものを発見して愕いたのです。

それはキリスト教や仏教などの機関誌と一緒に、色褪せてひっそりと並んでいました。

昭和31年発行の天理教機関誌『みちのとも六月号』です。

天理教の教誨師も、この寒さ厳しい網走番外地で受刑者更生のために尽力していたことを想像し、胸が熱くなり感慨深く感じたのでした。

今回ここで、いろいろな気づきや学びを得ることができて、とても有意義なひと時となりました。それも僕のために、わざわざ時間を空けて接待してくれた親友のおかげです。友に感謝です!

−朋あり、遠方より来たる、亦た楽しからずや−

その夜は、200Km離れた名寄で暮らすもう一人の同級生も、仕事が終わってから駆けつけてくれました。北見駅前の居酒屋で、北海の肴に美酒と友に囲まれ、プチ同窓会となって昔話に花を咲かせました。

友との再会が、僕にとって何よりも一番の悦楽なのです。

そしていつの日か彼らが、今度はこちらの内地に来るときを楽しみにしています。そのときは倍返しで接待しようと企んでいるのです。

ー了ー

最後までお読み下さりありがとうございました🙇