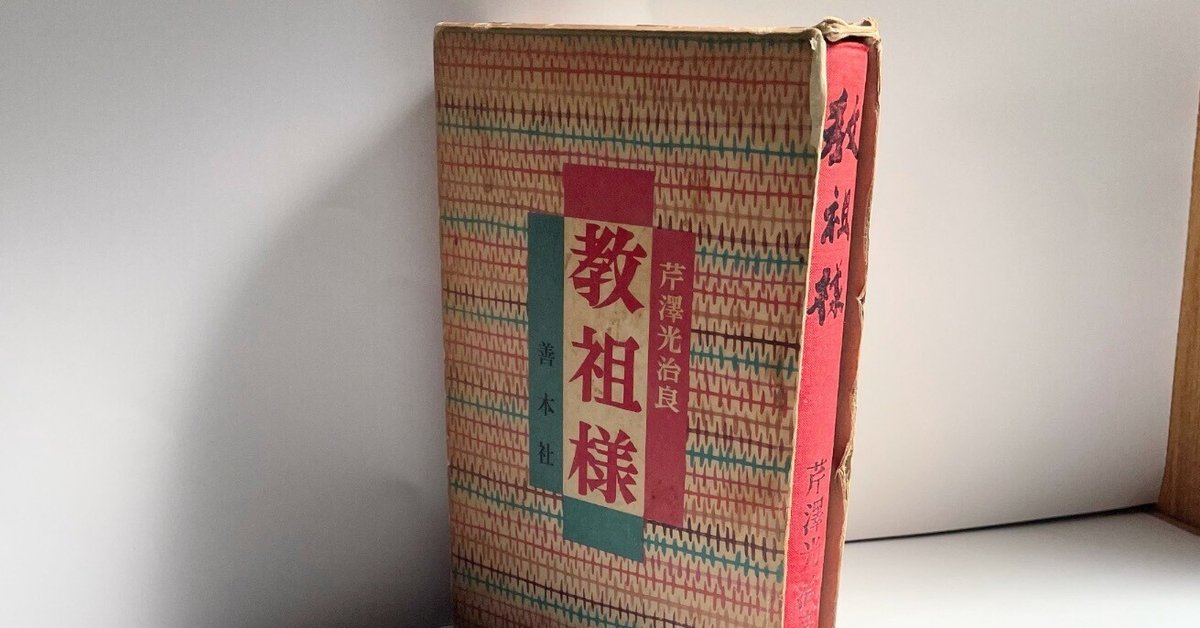

作家芹沢光治良著『教祖様』を読み始めて…② 「助造事件」の一考察(改訂)

著者の芹沢光治良氏は作中に

「自由人とは何を意味するか、信仰者よりも厳しく真理を求めることだ」と綴っている。

自由なものには偏りがない。

また信仰者には求道心が欠かせないものだと思う。

この本を上梓するにあたり、推敲しながら何度も教祖と向きあったのだろう。そうでなければ、この『教祖様』を描くことはできないと思うのだ。

この『教祖様』を読むと、著者が想い描いた教祖なのかもしれないが、稿本天理教教祖伝や教祖伝逸話篇では得られない、教祖を描くことができるように思う。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

本教最初の異端といえば『助造事件』があげられる。

慶応元年(1865年)7、8月頃、眼病を教祖に救けられた針ヶ別所村の今井助造が、針ヶ別所村が本地(本元)で、庄屋敷村(天理教の聖地)は垂迹(末)であると異説を唱えた。

教祖は30日間の断食のあと、針が別所村へ赴かれ、助造宅に祀ってある御幣をお伴の者に取り払わせた。その後、助造は金剛院の僧侶に助けを求めて双方の談判が始まり、最後は助造が非を認めて、落着までに7日間かかった事件。

この助造事件は異端、異説を説くものに対して、教祖が厳しい態度で臨まれたひながたのように捉えられているが、それだけではないと思う。

異端だと厳しく切り捨て、突き放すことは簡単なことだ。しかし、教祖ならそんなことは絶対になさらなかったであろう。

稿本天理教教祖伝のわずか3ページにも満たない文章の中から『助造事件』に際する教祖の真意を推しはかることなど、到底できる筈もない。

この本では『第五章 針が別所村事件』として、このことを著者の脚色もあるが、細部まで描写されている。

この章を読んだとき、これが助造事件に臨まれた教祖の真意ではないかと、ドスンと腹に落ちたような衝撃を覚えた。

以下は抜粋したもの

※「親様」「みき」は教祖のこと。伊蔵(飯降)、忠七(山中)、伊三郎(西田)、重次郎(岡本)は、針が別所村まで教祖のお伴をした信者たち。

「針が別所村事件」

(前略)

…伊蔵と忠七の他には、伊三郎と重次郎がお伴することにした。

みきは老人の足のようではなかった。一行の先頭に立って足早に歩いた。伊三郎や重次郎などは二、三歩おくれながら、囁きあった。

「親様は針が別所村へ行かれてどうなさるのだろうなあ」

「助造さんをお叱りになるのだろうよ」

「親様は、めったなことではお叱りにならんからなあ」

「天理さんの本地だなんて言ってるもの、お叱りになるだろうよ」

「助造さんの処へお泊りになるのかいなあ」

淋しい山路にかかった。日はとっぷり暮れて、鳥が群をなして鳴いていた。月はまだ出なかった。庄屋敷から四里あると聞いていたが、歩きなれた足にもなかなか遠い。ともの人々は空腹で口もきけなくなったが、みきはたのしげに小声で何かうたっているようだ。疲れた様子もなく、いさんでいる。忠七が耳をたてると、その歌は、

「山のなかへといりこんで、石もたち木も見ておいた」というようである。

「針が別所は山の中で、ございますな」と、忠七はみきに話しかけた。

「神さんはなあ、どんな山の中へも、まことを探しに行きなさるで–––人間なあ、千里つづいた薮の中を、針の鍬で、道をひらくような心で通らなければいけないで–––」

そう言いながらみきは地に足がつかないような歩き方をしていた。

千里つづいた薮の中を、針の鍬で道をひらくような心で通るというのは、どういうことかと、忠七は思わず黙りこんで、みきにつづこうと急いだ。

(中略)

みきの長い一生涯の間に、針が別所村に赴いた時ほど、積極的に断乎たる態度をとったことは少ない。これはどういう訳か、天理教人にとっては、考えなければならない問題であろう。

邪説を撲滅するためだったと考えられているが、そうだったろうか。邪説を、撲滅するのだと、きおいたっていたのは、伊蔵をはじめおともの人々だった。それ故、重次郎が山沢良助に救援をもとめた時、良助は金剛院の僧侶に対抗するために、守屋筑前守の代理だというふれこみで、針が別所へのりこんで来た。

しかし、みきは助造を助けに来たのだった。みきは人を助ける時にしか、積極的にならなかった。

山沢良助が来てから、淋しい山村で、助造の側と庄屋敷の側と対峙して、三日間論戦したと伝えられるが、その論戦の内容は少しも伝えられていない。

初代真柱記の平仮名書にも「此時に談判三日かかる。落着までは一週間かかりたり。先方には大いに過ちを謝したり。教祖御一行は地場へ帰へり玉ふ。その時、先方よりは、地場まで送り来り土産、炭壱駄、天保銭一貫、いもの燈籠一対など、人足を拵らへ送り来れり』と、誌して、談判の内容にはふれていない。その内容こそ、知りたいと思うが。

思うに論戦の三日間は、金剛院の僧侶と、山沢良助を中心とするともの者との議論で、すぎたのではなかったか。そのあとで、みきが助造にとくと親神についてさとしたのではなかろうか。

先方が過ちを大いに謝して、土産をもって庄屋敷へ送って来たというのは、先方が助かったしるしである。論戦では、人間は助かるものではないから、この時のみきの話の内容こそ重大であるが、ともの人々は、助造が降参したことに有頂天になって、みきのさとした言葉を胸にとどめることもしなかったのであろう。残念なことである。

しかし、みきがたそがれた四里の山路を、針が別所へわざわざ出掛けて、一週間もとどまっていたというのは、深い意味があったろう。その意味は、手探りしても、知らなければならない。

(後略)

教祖は深い山あいの中へ、一度たすけた者のところへ、自らの足で運び、助造が得心するまで、膝を交えて諭したのではないだろうか。

その行為はどこまでも子ども可愛い、子どもたすけたいという一条のお心と態度であり、それが『親の心』

またこれは憶測ではあるが、教祖は助造に過ちを求めたのではなく、そのこともご自身の責任であると思われたのではないか。

天理教教祖伝逸話篇196 『子供の成人』には、

「分からん子供が分からんのやない。親の教が届かんのや。親の教が、隅々まで届いたなら、子供の成人が分かるであろ。」とある。

また教祖は、針が別所村へ赴かれる前に、30日間の断食をなされた。

それもご自身の責任でもあると自らを戒め、助造を得心させる覚悟をもって、断食なされたのではないかと思えてならない。

さらに信者を惑わし、その曲げた教えを生きるための糧にしてはいけないということを知らしめるためにも、30日間の断食はやらなくてはいけなかったことのように思う。

『千里つづいた薮の中を、針の鍬で道をひらくような心で通る』

これも著者のことばであって、史実にはないことだと思うが、「人をたすける」ということは並大抵なことではない。

病んでいる人のところへ車でさっと行き、思うところを諭し、おさづけ(祈り)を取り次ぎ、また次の所用へと足早に向かう。

そんな簡単なことで人を助けることはできないということだろう。

千里続く薮の中を、針の鍬で道を墾くことなど人間にできる業ではない。しかし、助かってもらいたいと努力、尽力した真実の心を神が受け取り、病むものをたすけあげる。

神はいつもその『誠の心』を見定めている。

批難する者も異説を唱える者も、教祖から見れば、みんな可愛いわが子。

この助造事件は、異端や異説を唱える者には断固とした厳しい態度で臨むという『教祖のひながた』などでは決してないと思うのだ。

子どもを助けたいという一条の、どこまでも深い親心を示された『ひながた』であるように思う。

−了−

最後までお読み下さり、誠にありがとうございました🙇