Kaiserreich マイナー・マンデー55 ドイツの保守右翼

前回のゲーム内容報告で登場した黒・白・赤ルートについて掘り下げていこう。今回は帝政ドイツ期の右派イデオロギーの基礎と、リワークで登場する2つの右派政党、そして黒・白・赤ルートに登場する中心人物について紹介する。

有機的ドイツ国家

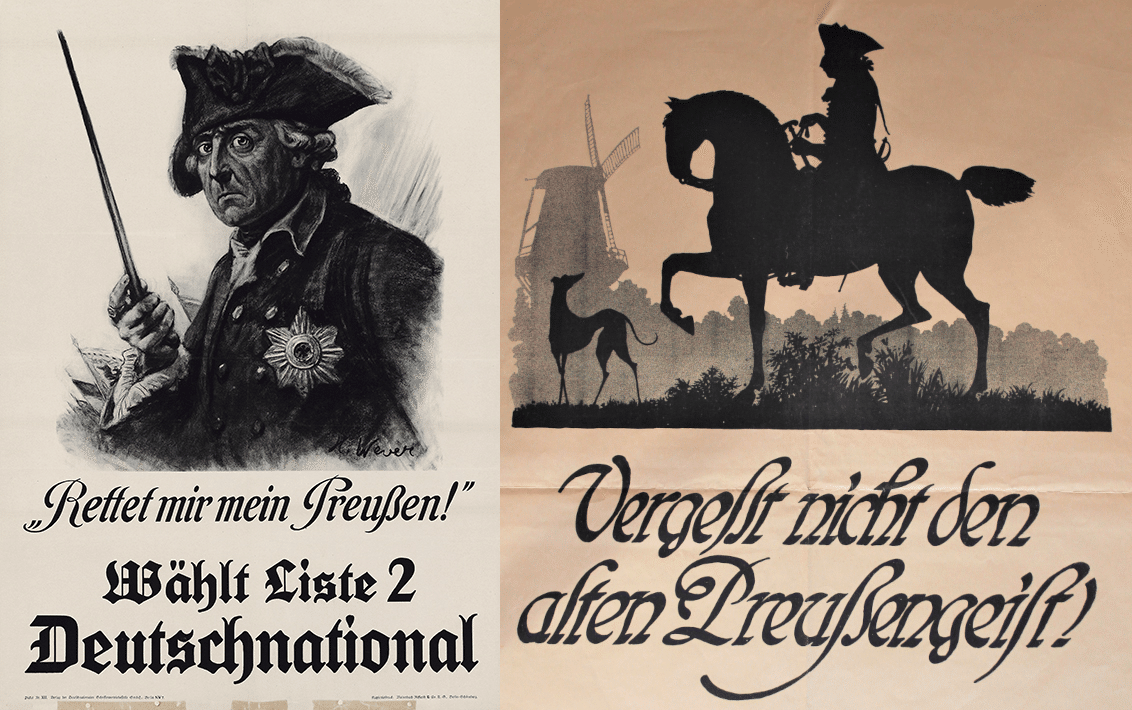

右:『古のプロイセン精神を忘れるな!』

複雑なドイツ保守イデオロギーを解き明かすためには、帝政ドイツの伝統的な政治手法と自己イメージが、どのような理念によって定義されていたかを理解する必要がある。

「ドイツ特有の道」論について知っている人もいるだろう。ドイツは近隣の西欧諸国と異なる発展をたどり、不完全な民主的プロセスが形成された。リベラルな中産階級は工業化以前の社会構造に組み込まれ、工業・農業エリート層が支配する権威主義的環境が生み出された、とする主張だ。一部の学者が「ドイツ特有の道」論を利用して帝政ドイツとナチス・ドイツを直接結び付けようとしているため、今でも論争の的になっている学説だか、その骨子には正しい面もある。すなわちドイツ帝国の国内制度が西欧諸国のそれとは明らかな差異があるという点を、帝政時代のドイツ人学者たちは広く認めていた。

この強烈なドイツ例外主義の、そしてドイツの政治手法の起源をたどると、18・19世紀のプロイセン史に遡ることができる。そこで見られるのは社会のまさに中心として存在する強力な国家、そして国家存続のための無慈悲なレアルポリティークだ。真っ先に連想されるのは、歴代のプロイセン国王や政治家だろう。

例えば「国家第一のしもべ」フリードリヒ大王は集権的な軍隊・官僚制国家を作り上げ、積極的な外征政策を推し進め、オーストリアを下し七年戦争を戦い抜いた。

ナポレオン戦争時代の改革で有名なカール・フォン・シュタインとカール・アウグスト・フォン・ハルデンベルクはどうだろう。プロイセンが屈辱的敗北を喫したのち、2人は王国を徹底的に改革し、10 年後のプロイセン逆転勝利の礎を築いた。

そしてオットー・フォン・ビスマルクだ。彼もまた偉大な先人たちと同じように、怜悧狡猾を絵に描いたような外交政策を駆使し、周辺列強と渡り合った。

ここで挙げた人物には共通点がある。彼らの国内政策は改革と伝統を組み合わせ、国と社会の「上からの改革」を目指すものだった。さながら根から幹が育ち、新たな枝がゆっくりと生えるように、国家もまた長く培ってきた伝統に根付いている。建国の中心となった勢力こそが、国を維持できる。そこから逸脱して外国の統治システムを取り入れると、当然のように国は滅んでしまう。

ドイツ特有の政治手法・統治形態の優位性をこのように説明する論説は、帝政末期に大きく人口に膾炙し、法曹界や憲法学者にとどまらない支持を得た。換言すれば、プロイセン・ドイツ型の君主制は、西洋の議会主義や東欧の専制政治よりも優れた形態であるという考え方だ。

ヴィルヘルム 2世の治世下、ドイツは自信過剰の時代に入り、国力の飛躍とともにドイツの文化的優越を信じる考え方が広まった。1890 年以降、不安定な外交政策によってドイツの孤立が深まると、ドイツ帝国は敵国に囲まれ、封じ込められているとの認識(Einkreisung)が普及し、ドイツ優越思想もますます強まった。ドイツ国民はこれまで成し遂げた科学・文学・芸術の業績を根拠に、自分たちが高貴な「文化的民族(Kulturvolk)」であると考えた。自国民の自由と公平を保障する周辺列強がドイツを包囲する外交情勢と、先述のプロイセンの 2つの長所は合流し、ドイツ君主制は外国の侵入から守るべき、神聖な制度となった。

1914年に第一次世界大戦が勃発すると、この戦争はドイツ包囲網からの解放のための戦い、さしずめ退廃的な西洋「文明」に対する、ドイツ「文化」防衛のための聖戦である。西洋文明はフランスの議会民主主義と、イギリスの物質主義という、負の影響をまき散らす忌むべき存在である、と解釈された。もしも連合国が勝利すれば、議会主義と資本主義による自由の名目で、ドイツの伝統的・有機的根幹が消え去ってしまうのではないか。当時のドイツでそう恐れられた。

「有機的」は、帝政ドイツ期の政治学において重要な用語だ。「有機的国家」とは、かつてのフリードリヒ大王やシュテインとハルデンベルク、ビスマルクが体現していた統治手法そのもだ。すなわち、自らの文化的ルーツを堅持する国こそ「有機的国家」の姿である。真の「文化民族(Kulturvolk)」は、外来の有害な思想を取り入れるくらいなら、むしろ死を選ぶべきだ、と考えられた。

何より危険な外来思想と見なされたのが、いわゆる「1789年の理念」だ。いわく、フランス革命は大衆民主主義、自由議会主義などの危険な思想を勃興させてしまった。「1789年の理念」は社会主義などの下劣なイデオロギーの温床となり、諸国家をそのルーツから切り離そうとしている。フランス的思想を取り入れた国は、その国独自の性質と正反対に向かってしまい、やがては無機質で人工的な構造に変わるだろう。際限のない議会支配も否定しなければならない。放っておけば社会を分断し、特定の集団の利己的な目標を追い求め、実質的な寡頭制につながる。

しかし強力な君主制政府は政治を超越した存在であり、国民的指導者のもとで分裂した社会を統合する。これこそが連綿と続くドイツの歴史に根ざした統治形態であり、有機的な国家である。

勝利したのに、「背後からの一突き?」

「ちょっと待って。リワーク後のドイツは戦後の「3月改革」で議会主義化が進んだ君主制国家になったんでしょ? それって保守派の言う『ドイツ帝国の精神』にまるっきり反するものじゃない?」、と思うかもしれない。実はまったくその通りだ。そしてそれこそが、戦後ドイツの保守右翼が急進化した大きな理由であり、設定の核となる部分だ。

帝政時代の伝統的エリート層と違って、社会自由派のFVP、社会民主派のSPD、そしてカトリック進歩派の中央党は、どれも旧憲法の半権威主義体制を高く評価していなかった。そもそも戦前から西洋の思想に傾倒し、それを祖国で実践しようとしていた。

しかし左派政党が大戦末期に議会改革を支持したことで、彼らは外国に操られた傀儡、自国ではなく外国の利益のために行動しているとのレッテルを貼られ、極右の間でも「カトリック、社会主義者、ユダヤ人リベラルの黒・赤・黄インターナショナル」が諸悪の根源である、という考え方が広まった。

史実の戦後ドイツで右派が唱えたのは、民主政党は少なくとも1917年からドイツに敵対する行動を取り、そして1918年10月に議会化改革を断行し、その直後のマックス・フォン・バーデン政権下でドイツは敗北した。これこそが「背後からの一撃」神話の核、外来の非ドイツ的政治制度が導入された瞬間だ。数週間後の共和国宣言は、たんなる駄目押しに過ぎなかった。

KR世界でも、右派を取り巻く環境は酷似していて、史実に近しい概念が生まれた。ドイツは戦争に勝ったにもかかわらず、国内からの圧力によって、やはり忌むべき西洋型の政治システムを取り入れた。1920年3月、政府の中心となった民主勢力は、その後もドイツが苦労の末に勝ち取った成果をふいにし続けた。西部のコミューンに打算的な態度をとり、ポーランド国境地帯をあっさりと明け渡し、バルト連合公国を併合しなかった。この考え方は、その後の政界右派全体を動かす大きな流れになり、議会外でも保守革命(若い世代の思想家たちによる、保守主義をより大衆的・急進的な運動にしようとする活動)の原動力となった。さまざまな右翼団体が1918 年を転機として独自の反応をし、さまざまな形で対処した。

ここからはドイツの 2 大右派政党である保守党と祖国党、およびそれを取り巻く人物について詳しく見ていこう。

国家ありて民あり 伝統的ドイツ保守主義とドイツ保守党(DkP)

ドイツ保守党は、伝統的なプロイセン保守主義の権化とも言える政党だ。プロイセン王国の三級選挙法で確立された既得権益層の優位を連邦レベルに広げる目的で、1876年に設立された。政党政治やドイツ統一に強く反対し、プロテスタント的保守主義、農業保護政策、プロイセン優越主義的な政策を掲げていた。

初期の保守党は政府高官、ユンカー、官僚たちのエリート・クラブの様相を呈しており、政治・経済の現状維持、君主の神聖な地位、自由化への反対と農業支配の維持を旗印に緩やかな結束でまとまっていた。さらに設立当初は、フリードリヒ=ヴィルヘルム4世の半コーポラティズム的超保守主義時代への回帰すら主張していた。いわば国家の権利が、いついかなる時も民衆の権利より優先された時代への回帰だ。

しかしその後、保守党は大衆運動に脱皮することはなかった。彼らは、プロイセン軍、プロイセン上下院、プロイセン官僚、プロイセン政府の5つを権力基盤とした。1890年代にキリスト教社会主義労働者派が離脱し、労働者階級に浸透する手段が失われた。保守党のおもな支持母体は、プロイセンの将校、地主、そして彼らに動員された、教育を受けていない農業労働者層たちで、ほとんど東エルベ地域に集中していた。

結党初期はビスマルク宰相から政策実現の大きな原動力として頼りにされたが、ヴィルヘルム時代の到来とともに、ゆっくりと野党的立場に転落した。この時点で、プロイセン・ユンカーの黄金時代は終わりを告げた。世界政策、中央政府の権限拡大、自由主義的な貿易政策、そして社会民主党の政治的台頭は、すべて保守派が 抵抗してきた展開そのものだった。1909年に進歩派のテオバルト・フォン・ベートマン=ホルヴェークが宰相に就任したのが決定打となり、以降保守党は完全に野党に転落し、孤立を深め、1912年選挙での大敗が追い打ちとなった。大戦前夜、保守党とそこから派生した中小の保守政党は、強力な改革勢力に押され、議会主義化・自由化の波に晒されていた。

最初の前史解説でもふれたように、世界大戦によって軍部と議会進歩派政党は内政への影響力を大きく高めた。しかし保守党は自由化・議会主義化に全力で抵抗する道を選ばず、消極的な立場に終始した。これは大きな失敗だった。硬直しきった保守派は政府の方針に強硬な抵抗することも、魅力的な代案を示して独自の政治グループを結成することもできなかった。党内に深く染み付いた王党派的傾向のせいか、ともかく、帝国の政治指導部に真っ向から対立することなど出来ない話だった。このジレンマをさらにややこしくしたのが、党が国家の要として崇拝した皇帝その人が、戦前から保守的な思想と対立するような政策を取っていたことだ。あまつさえ、ヴィルヘルム2世はプロイセン三級選挙法の改革に賛同した。この件がきっかけとなって、多くの右派政治家がヴィルヘルムを憎悪し、保守党よりも強硬に政府の政策に反対する新たな保守団体を生み出す。その一つが祖国党で、これについては次の章で説明する。

1918年 9月の騒乱事件のあと、ブロックドルフ=ランツァウ政権はプロイセン三級選挙法を改正。保守派が強硬に守ろうとした制度を巡る攻防は、保守派の完全敗北で終わった。長期的にみて、これまで保守派の強固な支持基盤だったプロイセン庶民院での弱体化は免れない。さらに保守派貴族とユンカーの牙城だったプロイセン貴族院も、より民選的で、貴族以外からも議員が選ばれる、二院制議会のひとつになった。そして1920年の3月憲法改正によって、プロイセン政府への影響力も喪失した。

わずか数ヶ月で、保守党の5つの支持基盤のうち、実に3つが失われた。もはや改革は急務であった。特に大戦終結直後、保守党への支持は低迷していた。1918年のブロックドルフ大連立への参加も拒絶され、野党から抜け出せなかった。さらに保守派は領土併合を支持し、1920年2月のルーデンドルフ解任にも抗議し、国内改革にも一切協力しないなど、選挙区での信頼は落ちる一方だった。しかも政府の自由化政策に対する消極的姿勢が裏目に出て、多くの支持者が祖国党に流れた。

こうして1920年選挙にて、保守党は歴史的大敗を喫することになる。全右派政党の合流を求める声が高まったが、プロイセン保守派の重鎮エルンスト・フォン・ハイデブラントら指導部は激しく反対した。このままでは保守党が保守右派を制御できなくなる。こうした懸念から、ハイデブラントの最側近クーノ・フォン・ヴェスタープが党内クーデターを敢行。ハイデブラント路線からの転換を図った。

ポーゼンの地方部出身のクーノ・フォン・ヴェスタープ(1864〜)は、新しいタイプの保守主義者だ。ハイデブラント体制下の保守党はずっと過去に固執していたが、ヴェスタープは保守主義の存続のため、より現実的な路線を進むべきだと認識していた。新たな議会体制下において、野党の側から議会制度を打倒することは不可能であり、内側から浸透して征服するしかない。現代の保守派は大衆政治という新たな時代に適応しなければならない。大衆に向けたレトリックやマスメディアを通じて、都市部や中産階級、ドイツ西部や南部に拡大する必要がある。そして何よりも、妥協しなければならない。こうして穏健路線にかじを切った保守党は、やがてキリスト教社会人民党(1921年)や自由保守党(1928年)など、中小の保守派政党を糾合することに成功する。

ヴェスタープが発展させた新たな保守思想「応用保守主義(Angewandter Konservatismus)」は、後の世代の穏健保守派に大きな影響を与え、その後10年にわたって党の方針の基盤となった。保守主義は神から統治という神聖な義務を授かっており、象牙の塔からゆっくりと抜け出し、幅広い大衆にアピールできる包括的なアプローチを取らなければならない。しかし同時に、国と権威はいかなる時も人民(Volk)の上に立たねばならない。キリスト教信仰や君主制など、長い歳月を経て培われた伝統的な社会秩序は、近代的で下劣な大衆ナショナリズムの概念よりも、はるかにドイツ人に根ざしている。

ヴェスタープの手法は大きく成功し、また20年代初頭の政治展開も追い風となった。ゾルフ、エルツベルガーと続いた進歩派政権は、ドイツが新たに獲得した覇権国の地位を守るのに苦慮していた。ドイツ周辺の情勢は安定せず、戦後の景気後退で勝利によってもたらされるはずの繁栄の夢も潰えてしまった。多くの有権者が、はたして政党政治家がドイツを正しく導く力があるのか、その資質を疑問視するようになった。ほかにもドイツ最大の中産階級政党の中央党は、激しい派閥争いを繰り広げるうちに、ゆっくりと弱体化した。祖国党も新党首ヴォルフガング・カップの就任とともに急進化し、多くの穏健派有権者層への訴求力を失ってしまった。1922年にエルツベルガー内閣が総辞職すると、直後の選挙で保守党は幸運な、しかし予想もしなかったほどの勝利を得る。ここから1936年まで、保守党はすべての与党連立に参加し、やがてあの「3月連合」の一翼を担うに至った。

それから14年、ヴェスタープ体制は依然として盤石だ。彼は、最悪の危機に直面していた保守党の改革・再生に成功した。ヴェスタープは間違いなく、20世紀初頭でもっとも偉大な保守派指導者のひとりに数えられている。しかし時代は変わった。1936年現在、保守党は政治情勢の大変動期に追いつこうと必死になっている。保守党はイギリス保守党にも似た、現代的な保守中産階級政党へと変貌を遂げることができた。しかし、なりふり構わずに政権与党にしがみつこうとするその姿勢は、有権者の印象を大きく損ねてしまった。数年前から深刻化しつつある農業の非効率問題も是正できず、農村部の支持者の怒りを買った。そしてブラックマンデーがとどめの一撃となった。党内では以前から新たな派閥が勃興し、ヴェスタープ率いる守旧派指導部は孤立を深めている。

党内左翼では、ジークフリート・フォン・カルドルプとゴットフリート・トレフィラヌスを中心とする「人民保守派(Volkskonservative)」が支持を集めている。ヴェスタープの提唱した「応用保守主義」に大きな影響を受けたグループで、ドイツ保守主義をさらに発展させようと遠大なビジョンを描いている。彼らの意見によれば、保守党が真の穏健国民政党へと脱皮し、民主的な既存政党の対抗馬となるためには、党の基本理念そのものを近代化する必要があるという。ヴェスタープ体制下で、保守党はようやく国の舵取り役を担うに足る政党へと成長を遂げたが、真の国民政党を名乗るにはまだまだ不十分で、エリート主義的な側面も残っている。人民保守派の主たる目標は、キリスト教系労働組合との協力推進と、保守的な労働者階級へのさらなる浸透だ。しかし人民保守派とその構想は、資本主義的民主制に毒されているとして、保守強硬派サークルから白眼視されている。戦後に導入された支離滅裂の議会制度を転覆させるのではなく、むしろ擁護するなど愚かな試みであると。

一方で、党内右派ではポピュリズム強硬派の農民派が勢力を広げている。その中心はハンス・シュランゲ=シュニンゲンやカール・ヘップなどのフェルキッシュ・コーポラティストだ。農業利益を代表する保守党は、36年時点でも指導部のほとんどはユンカーが牛耳っている。しかし農民派の中心人物はみな中小農家出身か、あるいは非貴族ユンカーだ。このグループは西エルベ地方、具体的にはヘッセン、チューリング、ヴェストファーレンなど、西ドイツのプロテスタント多数派地域を中心に、かなりの影響力を誇っている。農民派はプロイセン排他主義よりも、ドイツ・ナショナリズム、それに戦時の最前線体験を押し出している。その経済構想もかなりポピュリスト色が強い。農業の復興と東部植民の混ぜ合わせとも言うべき計画で、「ドイツ植民精神を覚醒せしめ、もって都市の余剰人口を生命と食糧を作り出す生産的職業に回帰させる」と主張している。農民派は極右との連携を強く提唱し、祖国党との接近を訴えている。

1936年選挙は、古典的保守政党の運命を分けるものになるだろう。保守党は激戦を乗り切り、議会のキャスティングボートを抑え、議会右派ブロックを形成してシュライヒャー政権を転覆させ、次期政権を樹立できるだろうか? 政権を握った後も、やがて訪れるDVLPとの権力闘争を制すことができるのか? それとも急進派の子分にされてしまうのだろうか? ヴェスタープの穏健路線が生き残るのか? それとも保守派の巨人は、野心に溢れた若い世代の台頭とともに消えてしまうのだろうか?

民ありて国家あり 革命的保守主義とドイツ祖国党(DVLP)

先ほど述べたように、戦時中の保守党が消極的姿勢を崩さず、上からの自由主義化・議会主義化政策を阻止できなった結果として誕生したのが、ドイツ祖国党だ。1915年のいわゆる「宰相打倒運動」で諸団体が接近し、極右知識人らの「ドイツ平和のための独立委員会」、アルフレート・フォン・ティルピッツ海軍元帥と義息ウルリヒ・フォン・ハッセルらの「ティルピッツ閥」、ヴォルフガング・カップの「東プロイセン協会」が中心となって、1917年9月、ドイツ祖国党を立ち上げた。

前進団体はどれも共通の目標を持っていた。

・穏健派のベートマン=ホルヴェーク宰相の解任

・改革志向で穏健路線を支持する皇帝の無力化(強制的な廃位も辞さない)

・ティルピッツやヒンデンブルクなどの強力な人物の宰相、ないし摂政就任

・無制限潜水艦作戦の再開

・あらゆる活動を戦争支援に動員し、最大限の戦争目標を達成する

上記はそのまま祖国党の目標とされた。

祖国党は院外極右団体の連合体で、保守党とは真逆の「下からの改革」運動を体現し、議会政治化のオルタナティブとして強力な指導者が率いる軍事国家を目指した。それは保守党の貴族的、エリート主義的、王党派的性質とは相容れないヴィジョンだった。ヴィルヘルム2世は強く警戒していたが、それでも祖国党は親君主制政党だ。しかし同時に、君主個人と君主制を分けて考えていた。祖国党は優柔不断で意志薄弱のヴィルヘルムを排除することで、君主制を内側から守ろうとした。

特筆すべきは、結党初期の祖国党は政治政党ではなく、あくまで院外団体であり、政党の枠を超えた国家的総力の動員を目指した統一運動だった点にある。その内情はきわめて雑多で、当時の参加者も過激なフェルキッシュ運動の理論家から穏健保守派や国民自由党の議員、市長や科学者、商人などの高位の民間人まで、じつに様々だ。また祖国党は第三極に留まり、党利党略から離れて名声を守ろうとした。当時の祖国党指導部では、政党は社会を分断するだけで、強力な国民的指導者を擁立して社会を統一できるのは非政治的組織だけである、との思想が主流だった。しかし実際には、祖国党は結党直後から権力闘争や対立を抱えている。

1917年から19年まで、祖国党はティルピッツとカップの2頭体制が敷かれていた。党首ティルピッツの構想の柱は、社会の統一という概念だ。彼は議会制や民主主義に反対していたが、しかし典型的なドイツ極右ともまた異なっていた。ティルピッツの理想は、祖国党を真の全国的国民政党に変貌させることだった。強力な独裁的指導者を頂点に、労働者やカトリック、ドイツ国民意識を持つユダヤ人に至るまで、社会のありとあらゆる階層の包括を目指した。一種のボナパルティズムである。彼の理解では、国民一般から支持を得るには、国民政党への変貌は必須条件だった。ティルピッツの理想、それは「全国的国民政党」の創設によって、戦後に政党・社会主義の概念との決別を宣言することだった。勝利をもたらした偉大な指導者のもとで、国民は一致団結するだろうというのが、ティルピッツの考えだった。しかしティルピッツの「包括的」理想は、カップらエリート主義的な党内反動グループ、そして反ユダヤ主義強硬派の汎ドイツ連盟に反対された。1918年を通じてティルピッツの発言力は衰え、反動フェルキッシュ派が下から祖国党を覆した。

1918年中旬、ティルピッツは実質的にすべての権限を喪失した。以降終戦まで、カップ派が祖国党の実権を握る。同時期に、党勢は伸び悩むようになった。政府からは相変わらず軽視され、南部での支持拡大や他の右派団体の糾合、労働者階級への浸透もことごとく失敗し、最終的に政府の監視下に置かれた。こうした低迷を決定づけたのが、1918年の9月騒乱事件だ。この時、祖国党は右派の強力な指導者の任命を声高に訴えたが、当時は皇帝すら世論の反発を恐れたため、一顧だにされなかった。皇帝は妥協的なウルリヒ・フォン・ブロックドルフ=ランツァウを宰相に任命し、着実な議会主義化を間接的に支援した。その後の1918年11月、政府が極右からの圧力を受けて無制限潜水艦作戦を再開し、祖国党はようやく成果を挙げた。しかし結局のところ、終戦までの祖国党は数ある極右扇動団体のひとつに過ぎず、政府の方針や1919年の講話交渉には何ら影響を及ぼすことができなかった。

1919年8月の休戦条約調印によって、祖国党ではかねてからの内部対立が一挙に噴出した。1917年の党公式ガイドラインでは、祖国党は戦争終結と同時に解散すると定められていたが、カップは別の構想を抱いていた。こうしてティルピッツの反対を他所に、祖国党は議会政党化し、1920年選挙に立候補した。ティルピッツは党を離れ、以後政界から完全に引退する。この一件でカップは党を完全に掌握。祖国党はティルピッツの包括的アプローチを放棄し、反動主義、フェルキッシュ、国家プロテスタント、排外主義、反資本主義、反ユダヤ主義を掲げる中産階級政党と化した。

1920年選挙では反保守党票の多くが祖国党に流れ、それなりの結果を残した。しかしカップのヴィジョンは支持されなかった。他の右派グループとの合流は、泡沫政党のドイツ・フェルキッシュ党を除いて失敗した。カップは1922年に死去、カリスマ性に欠ける官僚ゲオルグ・ヴィルヘルム・シーレが新たな党首に就任した。20年代初頭から中期にかけての中心人物には、フェルキッシュ派でユンカー出身のアルブレヒト・フォン・グレーフェがいる。元保守党のベテラン議員で、クーノ・フォン・ヴェスタープの友人でもある。また名声を失った元補給総監エーリヒ・ルーデンドルフも加わった。しかしこうした有名人の存在もむなしく、祖国党は泡沫政党へと転落した。保守党が柔軟で改革志向の綱領を採用して右派第一党に返り咲いたのと同じ頃、祖国党の反動的急進主義は、大衆にまったく響いていなかった。

20年代中頃、反動的な党指導部に反対する勢力が現れた。ティルピッツのかつての構想が、眠りから目覚めようとしていた。中心となったのがラインハルト・シェア、アドルフ・フォン・トロータ、マグヌス・フォン・レヴェツォーをはじめとする元ティルピッツ閥の海軍将校、いわゆる「スカゲラク閥」だった。彼らはカップ・シーレ体制下での党の路線変更に失望しており、さらに1920年から23年選挙にかけて祖国党が議席数を半分以下に減らし、24年地方選挙も惨憺たる結果に終わっていた現状を憂いていた。「スカゲラク閥」は反動保守的分子を廃し、ティルピッツ精神に則った国民自由主義的、かつフェルキッシュ的な綱領の復活を目指した。1925年から26年、船鐘のマークは反シーレ派の代名詞となり、やがて全く新しい保守主義そのもののシンボルとなる。

船鐘はドイツ国民と遅れた保守派の覚醒、そして歴史的に様々な人々を包括したドイツ水兵の伝統を体現するシンボルとなった。水兵精神は、ティルピッツの考えたナショナリズムの大きなルーツだ。すべてのドイツ国民が宗教、出自、階級の垣根を超えた「国民的同志(Volksgenossen)」として奉仕する光景が理想とされた。

1928年のラインハルト・シーレの突然死は、反・反動派にとって大きな打撃だったが、しかし勢いを止めるには至らず、やがで新たな挑戦者が台頭した。超党派の革命的保守派グループ「6月クラブ」と「フィヒテ協会」も加わり、祖国党の反動的指導部を転覆し、大衆を動員しうる組織に変えるべく活動を開始した。こうして1929年選挙でまたしても大敗を喫した後、いよいよその時が来た。シーレ党首は辞任し、新たな党首選挙が行われた。当時、次期党首の最有力候補は、副党首のアルフレート・フーゲンベルクトだった。彼は反動派に属し、帝国最大のメディア・グループの総帥でもあった。またしてもシーレ路線が継承されるのかと危ぶむ声が多かったが、結果は驚くべきものだった。全く予想外の「ダークホース」ウルリヒ・フォン・ハッセルが党首に選ばれたのだ。フーゲンベルクを破った男、不可能を可能にした男ハッセルとは、いったいいかなる人物なのか?

ティルピッツの義理の息子で元秘書だったハッセルは、1917年から18年の祖国党初期において党総書記として重要な役割を果たしたが、19年にカップが党を掌握したことで後景に退く。その後も党籍は残したが、党の要職には就かず、代わって外交官としてのキャリアを歩み、スペインやフランスコミューンなどに派遣された。20年代中期の在マルセイユ・ドイツ領事時代、ハッセルは現地で隆盛を誇っていた急進思想「ソレリアン主義」を間近で目撃し、建国間もないコミューンの最も悪意のある一面に触れた。熱狂的な反ドイツの抗議活動が領事館の目の前で行われ、街中では公然と政治暴力や組織犯罪が横行していた。こうした光景を目撃したハッセルは、自らのイデオロギーをますます強め、政界に戻る決心を固めた。突如として党指導部に挑戦したハッセルの胸中には、一つの目標があった。祖国党をなんとしても大衆政党に変え、次期選挙で主要政党に勝負を挑む。かくしてハッセルは当選、ポピュリスト的人物が党要職に就任し、世にいう祖国党の「国民革命ルネサンス」が始まった。

ハッセルの思想はティルピッツから大きな影響を受けている。その最終目標は、ベートマンとブロックドルフの誤った、非有機的制度の克服だ。インターナショナル的狂乱の影響を受けて、無批判に取り入れた外来の政治制度を根本から覆す。ハッセルの「国民革命派」はさまざまな政治思想学派が参加しており、その核となる意見についてのみ一致が見られる。最大の学派がいわゆる「青年保守派」で、キリスト教信仰や伝統的政治手法、メリトクラシー、兵士的ナショナリズム、コーポラティズムを重視している。またハッセル自身は反ユダヤ主義者ではないが、そういったグループとの連携にも積極的だ。

クレジット・アンジュタルト危機直後の1931年選挙で、祖国党は躍進を遂げる。一夜にして帝国第二位の野党となり、停滞期の保守党をも上回った。さらにその後、エルザス=ロートリンゲンのカトリック右派・コーポラティズム政党CSHP(キリスト教社会郷土党)と協定を締結。CSHPは自治的な党支部となり、極右政党では初となるアルザス政界への進出を実現し、中央党の牙城に風穴を開けた。

しかしハッセルの台頭とティルピッツ思想の復興の影で、旧反動派は今も存在している。舞台の裏ではまだハッセル派と拮抗しており、党要職も半分を抑えている。アルフレート・フーゲンベルクも20年代中期から副党首に留任しており、その莫大な財力は党の存続に欠かせない。フーゲンベルク派はその影響力を利用して、党内である程度意見を通すことができる。外向きにはポピュリストでも、内側では反動そのものだ。しかしフーゲンベルクはいつまでも2番手に甘んじてはいないだろう……

1936年現在、祖国党は議会野党として15年目に突入しようとしている。SPDとともに、いわゆる「永年野党」の一翼を担っているが、中央政界の外では、ザクセン=コーブルク=ゴータ公国、ザクセン=ヴァイマル=アイゼナハ大公国、オルデンブルク大公国、エルザス=ロートリンゲン大公国(CSHP)の領邦政府で政権の座を得ている。ここ数年の農業危機の深刻化、経済の下落、外交的包囲網の顕在化によって、祖国党はまたしても世論調査でトップに躍り出た。しかし未来は不安定だ。祖国党は「永年野党」から脱却できるのか? フーゲンベルクとハッセルの危ういバランスは保たれるのだろうか? ドイツはようやく有機的ルーツに立ち戻るのか、それとも保守党の腑抜けた半議会主義的ヴィジョンが連立内で勝利してしまうのだろうか?

鍵を握る人物 エヴァルト・フォン・クライスト=シュメンツィン

前回のゲーム内容報告でお伝えしたように、黒・白・赤連立政権の宰相は、保守党でも祖国党でもない、無所属の保守派官僚エヴァルト・フォン・クライスト=シュメンツィンだ。彼は何者か? なぜ彼が宰相なのか?

史実では、クライストは保守派の反国家社会主義の急先鋒だった。早くも20年代から右派の既存政党に対してナチス党への警鐘を鳴らし、譲歩すべきでないと提言している。30年代から40年代にかけて、クライストが持つポンメルンの領地は保守派の抵抗運動の中心となり、ゲシュタポの摘発をかいくぐり、ベック、ボンフェッファー、ゲルデラー、ハッセル、シュタウフェンベルク、さらにはチャーチルとも連絡を取り続け、ヒトラーに導かれたドイツの崩壊を食い止めようとした。1944年、クライストは国防軍将校の息子に対して、軍服展覧会を利用して手榴弾を仕込み、刺し違えてでもヒトラーを爆殺するよう促した。(ヒトラーが訪れなかったため実現しなかった)そして6月20日の暗殺未遂事件にも間接的に関与し、その後逮捕され、1945年4月にプレッツェンゼー収容所で命を落とした。

クライストが頑として国家社会主義を否定したのは、彼独特の世界観に由来する。家族から受け継いだ敬虔主義思想や古式ゆかしいプロイセン的徳目の影響下で、クライストはかなり頑迷で、因習的な保守主義観を育んでいた。彼の理想とする国家像はひどく時代遅れで、さながらフリードリヒ大王やフリードリヒ・ヴィルヘルム4世の時代そのもののような、理想化されたプロイセン君主制の風景だった。そこでは司祭が教区を見回るように、慈悲深い貴族が領内社会を管理し、世界のあるがままの秩序が称揚され、寛容や公平といったプロイセン的美徳が保障される。ドイツを導くのはプロイセン精神であり、フェルキッシュ的なドイツ精神ではない。彼の理想の正反対に位置するのが国家社会主義なのだ。そこにあるのは革命的で無宗教的な、1789年の理念に基づくフェルキッシュ大衆運動であり、寛容や公平とは無縁の世界観だ。

ワイマール共和国時代、クライストはほとんど孤立して批判に晒され、ニッチな役割しか持たなかったが、開発チームはKR世界における彼の人生を変えることにした。史実のクライストは大戦後に官僚の職を辞したが、帝政の枠組みの中ならキャリアを続けることはありうるはずだ。そうすると、彼の影響力はもっと広がる余地が生まれる。史実同様、KR世界のクライストは1920年に一家の領地で発生したストライキに容赦のない姿勢を見せ、一躍有名になる。彼の生地ベルガルトは群衆のスト権が認められていない、プロイセン地方部でも数少ない地域のひとつだった。事件の後、クライストは労使間の協調を唱え、また仲間とともに有力な保守派農業ロビー団体、「農業同盟」のヒンターポンメルン支部の設立で大きな役割を果たす。

このとき、当時のポンメルン州総督で元宰相のゲオルグ・ミヒャエリスが、クライストの活動に目をつけた。ミヒャエリスは若き貴族クライストのパトロンとなり、プロイセン政府でのキャリアを邁進するよう鼓舞した。こうして農業同盟とのつながりも功を奏し、シュテッテン州で出世を重ね、1931年に現地州総督に就任した。こうして史実とは異なり、クライストは限定的とはいえかなりの影響力を発揮し、快適な立場からベルリン政府を批判している。史実と同じ点として、彼は多くの右派クラブと繋がりを有している。クライストはたとえ共産主義者やヒトラーなど、正反対の意見の持ち主であっても真摯に耳を傾けることで有名だった。こうしてクライストは右派の間で広く信頼され、やがで無所属でありながら保守大連立政権の宰相に推挙される。彼はまさに「古きドイツ」を体現する人物なのだ。

しかしすでに書いた通り、クライストは絶望的なまでの理想家であり、冷酷な極右連立の上に立つには、あまりにも誠実すぎる保守派だ。その理想に敬意を示されることはあっても、必ずしも与党の利益にかなうとは限らない。やがで時が経つにつれ、クライストは厳しい現実に直面するかもしれない。もしかしたら自分の理想とする保守主義は、もはや現代では実現不可能なのではないだろうかと……