【園館等訪問ルポ】おいしさのローカリティを活きたまま魅せる——鶴岡市立加茂水族館「庄内の淡水魚・海水魚」(山形県鶴岡市)

山形県鶴岡市。日本海に面した岬に位置する個性的な水族館が加茂水族館です。クラゲの飼育展示に大きく力を入れる個性で知られるとともに、2020年現在日本でただ1頭飼育されているキタゾウアザラシの「なおみ」に会える施設です。

私が2019年8月に同館を訪ねた時、「クラネタリウム」と称される多様なクラゲたちの飼育・研究実績、そして「なおみ」をはじめとするアシカやアザラシの存在感は確かにこの水族館を大きく特徴付けていたように感じました。

しかし、クラゲや海獣の展示ほどは言及されることが少ない魚類の展示に、地域の食文化と切り結ぶこの館のもうひとつの顔が見えたのです。

館内からは荒々しい庄内浜の岩礁が見えます。餌付けも行われているためか、ウミネコが何度も視界を横切りました。

日本海が見える通路の壁側に目をやると、この地域の人々が海とどのように関わってきたかを示す歴史背景が解説されています。庄内地域を統治した酒井家が磯釣りに寛容だったことを示す記述は、漁により生計を立てる人たちのみならず、武士階級にも多様な魚と触れる機会があったことを裏付けています。

歴史文化的な経緯を頭の片隅に置きつつ順路に従って向かった魚類展示の構成は、庄内地域の河川上流から下流、そして日本海に至る生物相を示すものでした。

ギンブナについての解説は、地元の水産高校との連携によるものです。地域の高校や大学との協働による掲示物作成は、動物園や水族館が「その土地に存在する」意義を問われていく中で各地で事例が蓄積しつつありますが、展示する生体を近海に求める水族館にあっては、地域との連携は非常に意義がある取り組みだと言えそうです。

「庄内の淡水魚」のコーナーでは、「国内移入種」の水槽も設置されていました。淡水魚としてよくその名を知られるギギやオイカワも「庄内には元はいなかった魚」です。「どの魚が流入した魚なのか」についての解説は、本来地域で保全するべき魚の存在を際立たせています。

川から海へ魚類層が遷移する中間に展示されているのが若いシロザケの群れでした。「クラゲドリームシアター」でミズクラゲに与えられているようなとびきりの大水槽ではないものの、瑞々しい若魚たちの泳ぎに、思わず足を止めたくなります。

日本海側の鮭食文化では新潟・村上が有名ですが、自然遡上が行われる「種川」を有する庄内地方もサケの産卵に適した地域であることが示されます。さらに、本州で生まれたサケが北太平洋を経て北海道で捕獲された「めじか」が高級魚とされていることを踏まえ、庄内地域と北海道との間で漁業者の連携が行われつつあることにも触れられています。

食品としてのサケは「産地」によって区分されますが、生きたサケは地域を横断して生涯を送ります。「生きたミュージアム」である水族館で食文化についても言及されていることで、私たちが日常生活の中で何気なく購入している食品の背景に横たわるリアリティについても教わった気がしました。

さらに歩くと、鱈食文化の大きなパネルも目に入ります。余すところなくタラを利用した郷土料理や地域独自の漁法、祭事に至るまで、網羅的な記述が印象的です。

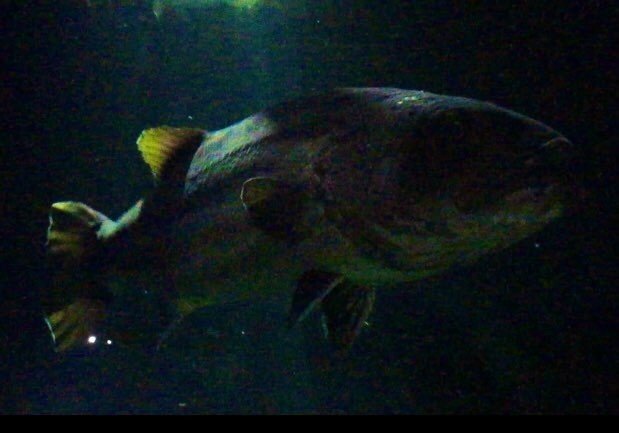

「鱈場の魚」水槽では、立派に成長したオオクチイシナギが仄かな光の中で悠然と佇んでいました。タラは全国で食べられる食用魚ですが、タラと生息域が重なる魚たちにも地域固有の呼び名があり、地域の人々に親しまれていたことを推察することができます。

「魚と地域・文化との繋がりを考える時、食は重要な切り口になる」——クラゲやアザラシを意識しながらの訪問だった私は、水族館から提示されたこの新しい視点に、予想外の発見を得た思いでした。

水族館を出て鶴岡駅前へ移動すると、魚類以外を含めた庄内の食文化に触れられる施設が駅前にありました。そこでは魚類だけでなく、庄内地域の在来作物や、旬の食材の暦も紹介されていました。

はじめは加茂水族館訪問だけで済ませるつもりだったこの旅で、少しだけゆっくり滞在して地域の食文化を学んでいこうと思ったのは、水族館での食文化の解説に、新しい好奇心の回路を刺激されたからでした。

鶴岡市が「日本海ガストロノミー」と銘打たれたデスティネーション・キャンペーンの参加地域であったことを知ったのは、水族館の中ではなく駅前に着いてからです。しかし加茂水族館での魚類展示は、キャンペーンが張られていてもいなくても、生体を通じて地域の食文化への関心を涵養することに成功していたように感じられます。

生体を扱う水族館や動物園はそれ自体が固有の魅力を持つ施設ですが、食・信仰・祭礼といった生きものと密接にかかわっている地域文化にも光を当てることで、近年観光分野で盛んにキーワードとして語られる「滞在型の体験」へ関心を向ける人々へアプローチできる余地もいまだ残されているのかも知れません。

余談ですが、加茂水族館内のレストラン「沖海月」(同館が累代飼育によって日本動物園水族館協会の最高賞「古賀賞」を受賞するきっかけになった「オキクラゲ」を名に冠しています!)では地域の魚の他、クラゲの刺身やクラゲラーメンも食べることができます。

加茂水族館レストラン沖海月 クラゲラーメン 醤油味 750YEN

— おらゑもん@silent_apes (@weiss_zoo) August 3, 2019

汁、魚介の出汁効いた滋養染み渡るもの。

クラゲ、コリコリとしてウッメェ!とりわけキャノンボールジェリーの姿焼きは独特の風味が感じられるもの。

キクラゲ、クニュとしてしっかり食べた感触。縮れ麺との相性も最高。

完飲。#加茂水族館 pic.twitter.com/c5GPlflsCS

「世界一のクラゲ展示水族館の街」という先入観にばかり向いていた私の関心を、豊饒な味覚と文化的水脈によって上書きしていった「食の都・庄内」。

そこには、おいしい思い出とたしかな学びがありました。