DIYとローカリティ――日立市かみね動物園「ぼくらのうみ」/「おおたか文庫」(茨城県日立市)

第二次世界大戦後、高度経済成長期に向かう日本社会の中で、「動物園は平和なり」と唱えた古賀忠道・上野動物園園長の働きかけや地域の子育て世代の強い支持も受け、動物園は全国各地に建設されていきました。

この歴史的経緯は日本において多くの動物園が地方自治体を主要な設置主体として維持運営されてきたこと、また他の国や地域を上回る密度で存在していることの根拠となっています。

茨城県日立市。産業都市として発展してきたこの街を一望するかみね公園の中腹に置かれているかみね動物園も、「戦後日本」、そして地域が望み設立された動物園です。

ゾウやカバ、サイやキリン、ライオンやジャガーといった大型哺乳動物を擁する北関東随一の総合動物園であり、近年はジャイアントパンダの誘致活動にも名乗りを上げています。

しかし私が同園の未来に繋がる取り組みとして印象深く感じたのは、入園口すぐそばの「動物資料館」に用意されていた小さな水槽でした。

そこには、園からもよく見える日立の海で出会うことができる小さな海水魚たちの姿がありました。

動物園内で海水魚を飼育していること自体新鮮でしたが、かみね動物園が「太平洋が見える動物園」という特色を持つことは、十二分に展示の根拠たりえると感じました。

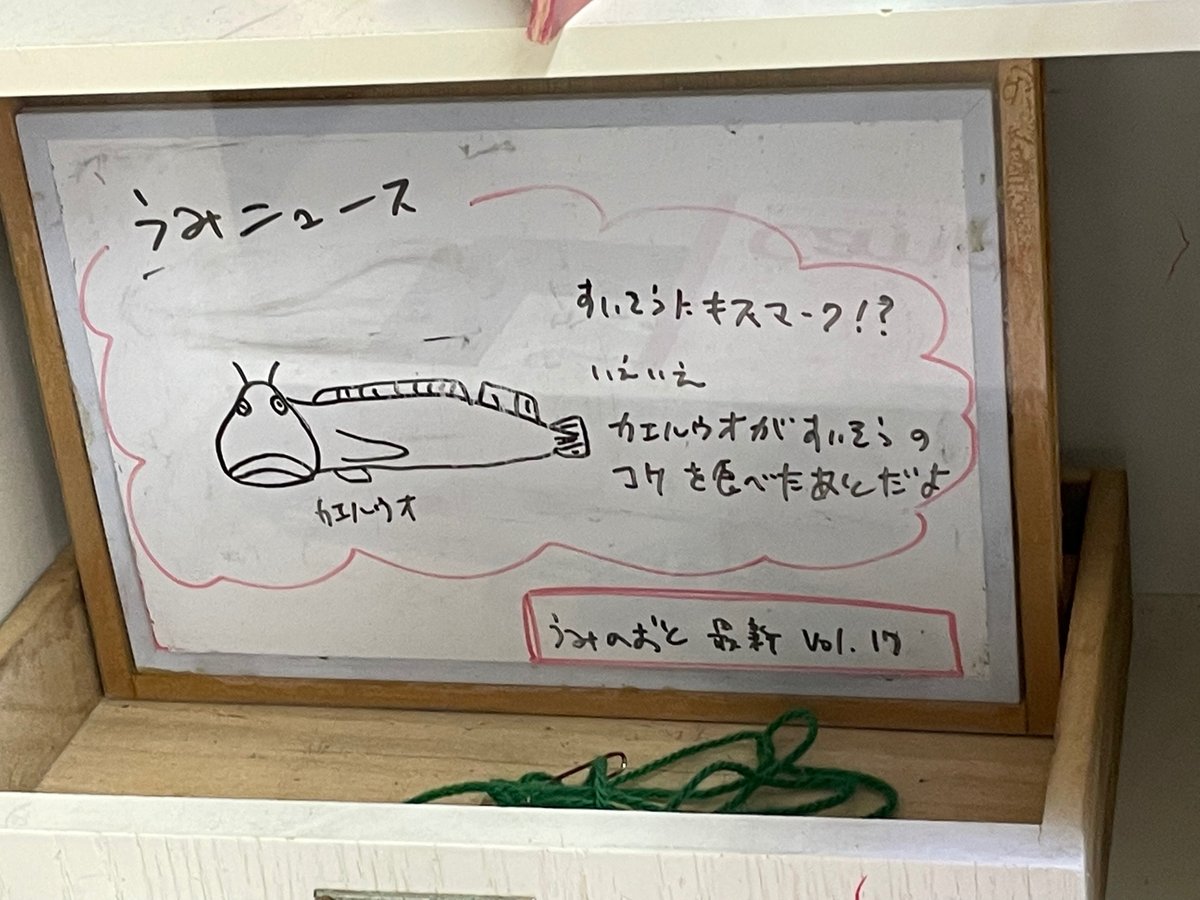

「みんなのうみ」で飼育されている生きものは飼育員が近隣で採集してきたということ。何冊も連なった観察・採集ノートも手に取って読めました。

動物園でしか出会えない動物たちもいるけれど、すぐそこに広がっている自然の中で生きものたちと出会うことも面白い。もっと共有したい。そんな熱意が限られたスペースにぎゅっと凝縮されていました。

「みんなのうみ」のすぐそばでは「身近な生き物展」と題された特別展も公開されていました。

そこでは、「地域の自然の多様さ奥深さを伝える」という目的において、海の生きものと陸の生き物を分けるのではなく可能な範囲で併せて伝えていくことで「この街に動物園があること」の意義が発揮されていました。

模造紙にマジックで説明が書かれた一見素朴な展示も、自由研究を連想させることで「地域の子どもたち」に向けた発信であると理解することができます。ビデオ配信による映像展示までも画用紙にはめ込まれマジックでキャプションが書かれている点に、むしろ一貫性を感じます。

徹底して実践にこだわった展示の志向性は、「DIY精神」と言い換えることができるかも知れません。

資料館内には、「おおたか文庫」と題された書籍コーナーもありました。動物写真家、大高成元さんから寄贈された書籍には、今は入手が難しい昭和時代の動物園に関する書籍や、動物学に関する専門書も多数含まれています。

私はこれまでも図書館を併設した動物園や水族館に好ましさを感じることが多かったのですが、地域における動物学に関する知見の集積と公開という点において、動物園が果たす役割の大きさを改めて実感できました。

環境問題や動物園・水族館の今後に関するメッセージの発信は、しばしば大上段に構えた、地に足の着いていない発信に陥ってしまいがちです(私自身も自分自身のこれまでの活動を振り返り、赤面せざるを得ないことが多々あります……)。

しかしながらかみね動物園で目にした手触りが伝わる展示群は、同園の地に足が着いた取り組みの成果が結晶したものでした。

園内に掲示されている機関紙「かみねっちょ新聞」に綴られている園長のコラムからも、その手応えに基づく動物園・水族館の変容に対する率直な想いが読み取れました。

地域性を大切にしながらも、新たな時代の入口でそれぞれの信念に基づいて方向性を模索している公立動物園・水族館。その在り方を探るため、もう少し規模の小さな動物園を持つ市町村を含め、各地を歩き考えてみたいと思っています。