石油の時代は終わってない。

この記事を読んで高校生のキミが得られるかも知れない利益:石油の時代は終わってないという理解。バイデン氏の現状から、長期に対応することの大事さを学ぶ。エネルギー問題を考える。原発に頼れないなら、ロシアからエネルギーが来ないいま、どうすればいいのか。有事に備えるマインドをいまから作っておけ。

エネルギーこそ人類の命を握っている

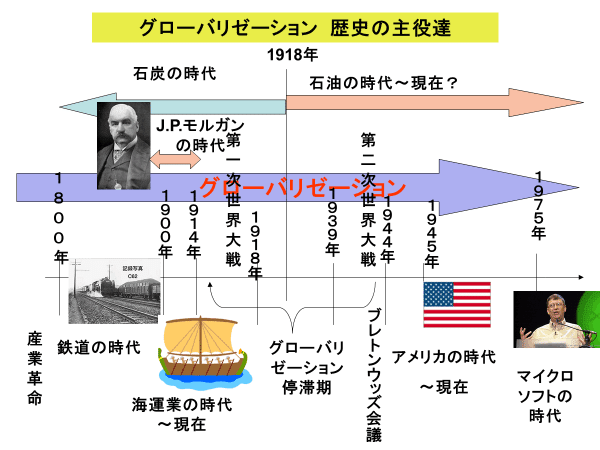

歴史が示すところによると、1918年から人類はずっと石油に依存している。

テスラを始め、世界はEV(Electric Vehicle電気自動車)製造競争レースの真っ只中だ。

でもこれは危険だ。

毎日キミ達が見ているように、電気供給というインフラが破壊されたウクライナみたいになったら、EVなんて無用の長物じゃないか。

やっぱり、まだまだ石油の時代なのだ。

拙著「ナウエコノミー -新・グローバル経済とは何かー」

では、こういう図を書いた。要は1918年から今に至るまで、石油の時代だよ、ってことだ。

このウクライナ戦争で、僕らが痛感したのは、エネルギー、ありていにいえば石油こそ、人類の命をつなぐ最大のものだということだ。

エネルギー問題ゆえ、西側は結束してない

きのう、一昨日と話したけれど、今回のバイデン大統領のポーランド訪問は、ある意味、西側の結束が強固になったように見えて、各国の腰の引けた部分も目立った。

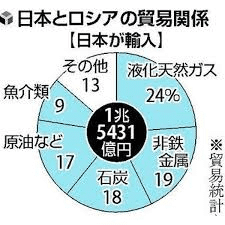

それは天然ガス等、ロシアに依存している国がほとんどで、制裁はいいが、依然としてロシアにエネルギー供給を握られているという弱みは、変わらない。

実は結束を伝えられている西側諸国は、結束していないんだ。

それほど国にとって、エネルギー供給は死活問題ってことだ。

ドイツはきのう、エネルギー緊急枯渇宣言を出して、国民にエネルギー節約を呼びかけ始めた。

エネルギー大国アメリカも、ロシアからの原油、天然ガスの輸入ストップが、ガソリンの値上がりに拍車をかけている。

日本も、そうだ。

石油備蓄が底をつきそうな、アメリカ

アメリカのインフレは物価が40%も上昇しているというありさまで、特にガソリンは価格上昇リストのトップに来ている。

今日付The Wall Street Journal2022年3月31日の記事、Biden to Release More Oil From Strategic Reserve(バイデンが”戦略備蓄”から石油をもっと放出)によれば、バイデン氏は先のState of Union(一般教書演説)で約束したとおり、特別な備蓄から(戦略備蓄)から、3千万バレル(450万キロリットル)の石油放出を決めた。

戦略備蓄からの石油放出は昨年11月に5千万バレル、そしてこの3月に3千万バレルに続いて3回目だ。

過去2回の放出ではガソリン価格はなんとか抑えられたが、長期的なガソリン価格の抑制は望むべくもない。

支持率が低下するバイデン氏の中間選挙での勝利は、インフレとくにガソリン価格を抑えることにあると言われているので、今後も備蓄のある限り戦略備蓄からの放出は止むまい。

長期を考えよ

政治家が考えるべきは、まずエネルギー政策である。

バイデン政権は、ロシア危機は予見していたが、まさか戦争まで起こすとは予想してなかったのだろう。

日本はどうか。

今回の日本の地震で火力発電所が動かなくなった。ロシア侵攻で石油、天然ガスの輸入が止まった。

有事のことを日本もアメリカも考えていない。

エネルギーに対しての長期的な視野がない。

高校生のキミは、いずれリーダーになるのだから、長期的な視野を持ってほしい。

37%とも言われる食料自給率はこれでいいのだろうか。

これからは、ロシア、中国抜きの国際社会を構築しなくてはならない、そういう時代にはいった。

次世代リーダーのキミは、ぜひ長期のスタンスに立って、日本を世界を導いてほしい。

今日も最後まで読んでくれて、ありがとう。

じゃあ、また明日会おう。

野呂 一郎

清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー