バイデン大統領サウジ訪問に見る、自由貿易理論の破綻。

この記事を読んで高校生のキミが得られるかもしれない利益:国際貿易が経済成長を促進させる、という法則を考える。ロシアが仕掛けた戦争が世界秩序を変え、この経済法則にクエスチョンがついている現状を多角的に捉える。トップ画はhttps://www.yomiuri.co.jp/world/20220716-OYT1T50187/

自由貿易こそイノベーションへの道

経済法則その7は、「国際貿易はいいことであるInternational trade is a good thing」である。

国際的な交易に国をオープンにすることは、国を新しいアイディアとイノベーションに対してオープンにすることに他ならない。

自国の企業にイノベーションを促したいのなら、世界との競争にさらさせればいい。

世界中の企業が提供する最高の製品サービスに追いつこうと、企業はイノベーションに向かうからだ。

史上最も豊かでダイナミックな社会を築いているのは、国際貿易にオープンな国々である。

エコノミストが考える 国際貿易の利益とは、自由貿易にほかならない。

自由貿易とは、企業が最も安い価格で最高の製品やサービスを提供しようと国境を超えて競争することを意味する。

自由貿易は諸悪の根源なのか

自由貿易はグローバリゼーションと呼んでもいいだろう。

確かにグローバリゼーションが、世界経済を発展させてきたことは間違いないし、イノベーションも起こしてきた。

しかし、グローバリゼーションは多国籍企業がローカルな企業や産業を食い荒らし、優勝劣敗の資本主義が国境を超えて広がっただけ、なのかもしれない。

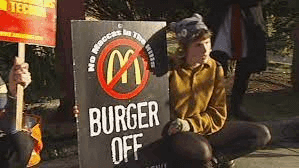

マクドナルド進出への抗議などが、世界各地でしばしば社会問題化してきた。

だがしかし、今回のロシアのウクライナ侵攻は、もっと深刻なかたちで世界に自由貿易の、グローバリゼーションの意味を問い直している。

グローバル化とは、国境を超えて世界がどんどんヒト・モノ・カネを相互依存する現象である。

しかし、グローバリゼーションで資源やエネルギーを他国に頼りすぎることのリスクがこの戦争で明白になった。

もちろん天然資源やエネルギー、食糧は天候にも左右されるし、政変等国内に不足の事態が起これば供給が滞ることは、リスクとしてもともとある。

今回は、また今までにないグローバリゼーションのリスクを世界は思い知った。

戦争による西側諸国vsロシア・中国という構図だ。

民主主義国家と専横主義国家との、抜き差しならぬ対立である。

これまでは、グローバリゼーションは、不測のリスク込みで経済的な損得だけ考えていればよかった。

しかし、この戦争を潮に、各国は自由貿易に関して、経済的な計算以外に様々な思惑を凝らさなくてはならなくなった。

具体的には、長期の視野に立った以下の見直しである。

・食料自給率

・エネルギー自給率

・原子力エネルギー政策

・アメリカとの政治、経済的な距離

・西側諸国との融和の程度

・従来の地政学的理解

最強経済国家アメリカが抱えるジレンマ

世界最強国家アメリカもいまや、「グローバリゼーションが経済成長を促す」という単純な経済法則に従うわけにはいかなくなっている。

それが象徴的に表れたのが、先日のバイデン大統領によるサウジアラビア訪問であった。

アメリカは、ムハンマド皇太子がジャーナリスト殺害に関与を疑い、敵対を続けてきた。

しかし、今回バイデン大統領は心ならずも、皇太子に頭を下げた。

石油増産の要求のためだ。

ロシアに経済制裁を加え、エネルギー輸入を制限しているアメリカは、ガソリン代の高騰にこれ以上耐えられなくなったのだ。

もちろんバイデン自身も再選のために、男芸者を決め込む覚悟だった。

「背に腹は代えられない」、これはアメリカだけでなく世界の現実だ。

それを含めて、世界はグローバリゼーション政策の再構築に追われている。

結論として、いまやこの「自由貿易を核とした国際貿易の重要性」という経済理論には、たくさんの「ただし書き」がついてしまった、ということだ。

世界がますます複雑化する中、経済の問題一つとっても、経済理論だけで解決できる時代は終わった、そう拡大しても大きな誤りではないだろう。この問題はそれを象徴している。

今日も最後まで読んでくれて、ありがとう。

じゃあ、また明日会おう。

野呂 一郎

清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー