地方創生の答えは「ファンクラブ」だ。

この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:マーケティングの本質「エンゲージメント」を地方創生に応用する。ふるさと、のすすめ。なぜ、新潟プロレスが地方創生のシンボルなのか。

大雪で各地がクローズアップ

極寒、大雪で大変な日本列島。

テレビでは北海道や新潟の大雪、京都では列車に閉じ込められたなどのニュースが報道されています。

この冬、雪関係で、特に新潟が取り上げられますね。

テレビから「新潟駅前から中継です」なんてアナウンサーの声が聞こえると、思わず画面に見入ってしまいます。

なぜかというと、僕は6年間新潟に住んでいたからです。

新潟経営大学というところで教えていて、新潟を卒えて(笑)東京に帰り、千葉の大学に移っても、新潟との縁は終わりませんでした。

新潟プロレスというプロレス団体の、お手伝いをしているからです。

ふるさとを持とう

何の話?

故郷のない都会人には、自然と人が共存する故郷が必要だ、と言いたいのです。

運よく僕は、新潟という第二の故郷を得ることができました。

でも、だれでも故郷を持つことができます。

ふるさと納税でも関係を持てるし、旅先で偶然訪ねて気に入ってもそこが故郷になるし、友人の育った場所を故郷にしてもいいし。

なにせSDGsの時代、地方を愛し、関心をもつことはあなたをいやでも環境問題の当事者にしないではおかないのです。

故郷のない都会人のあなたが、故郷を持つことは地球のためになるのです。

それが精神的なつながりだけだって、いいんです。

テレビでそのふるさとがコールされれば、おもわず振り返る、それでいいんです。

地方自治体よ、日本の人々にふるさとをあげましょう。

ふるさとをあげる、とはファンになってもらうことです。

地方再生ど真ん中としての「ファンクラブ」

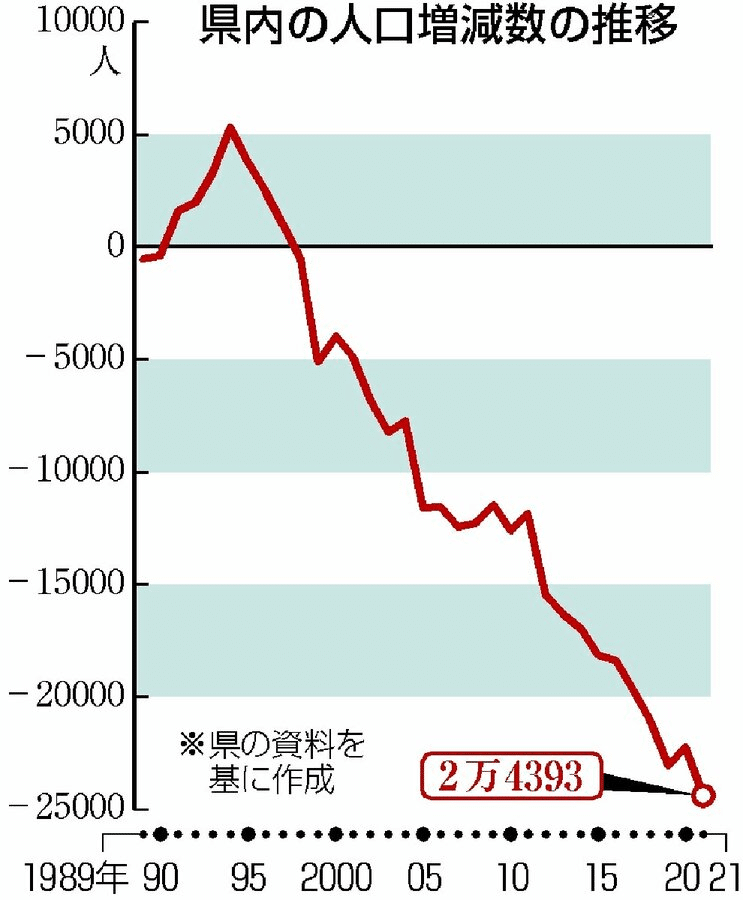

新潟は2022年1月時点で、1年間に2万4千人も人口が減っています。全国でワースト5位です。

流山市みたいに子育て環境を整えればいいじゃないか、そのとおりです。

その話はまた後日するとして、今日は地方自治体に「ファンクラブ創部」のすすめをしたいのです。

このあいだ、今年のマーケティングの合言葉は「エンゲージメントだ」などと言いました。

エンゲージメントengagementつながり、絆(きずな)、を創ればいいんです。

ふるさととあなたの間に、心の橋を架ければいいのです。

まずはファンクラブを創って会員募集したらどうでしょう。

こんなコンセプトはどうかな

にいがたファンクラブ構想

会費:無料

特典

・上越新幹線「とき」2割引

・アルビレックス新潟主催試合5割引

・にいがた酒の陣 試飲10杯無料

・新潟在住5年で永久市民権授与、選挙権も授与

・新潟PRYouTuber認定制度にエントリー資格授与

・結婚式は5割引

・友人紹介はコシヒカリ1年分

・新潟プロレス年間パス贈与

エンゲージメントの核としての「地方プロレス」

なんだ、その程度か、笑っちゃうよ。

そういうあなた、その程度のゆるさでいいんですよ。

ていうか、それがエンゲージメントっていうものなのです。

ある種笑える、ゆるい関係。これがエンゲージメントというものなのです。

いいじゃん、これ、と思わせたらしめたものです。

エモさを何気なく盛る、のもポイントです。

エモさって何か?

それは酒であり、米であり、結婚であり、サッカーであり、そしてプロレスですってば。

我田引水ですけど(笑)、新潟は新潟プロレスがあるのが強いですよ。

新潟県とタッグを組んで、にいがたファンクラブに入ったら、1年間無料で新潟プロレス観戦できるようにしていただきたいですね。

いま、プロレスブーム第8波がきてます。

新潟プロレスは決して東京では見られない、熱さがウリです。

東京のプロレスファンに是非、「新潟ファン」、「新潟プロレスファン」になってもらいたいですね。

とにかく新潟に限らず、日本は素晴らしい土地がたくさんあるんだから、是非地方自治体は、ファンクラブを作って欲しいんです。

今日お話したことは、地方創生だけにあてはまることではありません。

ファンクラブこそが、エンゲージメント・マーケティングの実践である、そう信じて疑いません。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

じゃあ、また明日お目にかかりましょう。

野呂 一郎

清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー