差別と戦うプロレスファンの鋭敏な知性

この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:現代の知性の最大の条件は差別を憎むこと。なぜ、プロレスファンが思索家であり哲学者だというのか。大勢に屈しないプロレスファンのマイノリティ魂。プロレス理論としての猪木vs三沢とは。

戦いのうちに知性を磨いてきたプロレファン

先日、最強の知性としてのプロレスファン、を説いたが、一つ大事なことを忘れていた。

現代における知性の核になるのは、差別を憎むこころである、ということだ。

知性というからには、絶対に欠かせない要素がある。それは差別に対しての敏感さと理解である。

プロレスファンは、それを知らず知らずのうちに身につけているのだ。

プロレスの歴史は、差別との戦いであった。

アントニオ猪木はこう言っている。

「プロレスは蔑まれてきた。俺の歴史はプロレスへの偏見と蔑視との戦いだった。今の連中はそういう意識が足りないんじゃないか」

理論武装で知性を磨いてきたプロレスファン

プロレスファンも同じなのだ。

周りの友達に、やれプロレスは八百長だとか、ケツ決めだとか、出来レースだとか言われ、その度に口を尖らせて、口角泡を飛ばし、大好きなプロレスを守ってきた。

プロレスファンは馬鹿じゃないのだ。理論武装をする。

理論武装は、相手のいうことにも一理あるかもしれないという謙虚な姿勢から始まる。

「プロレスが八百長?確かに技を受けることはわかっている。でもそれは八百長ではない、相手の良さを表現させるためじゃないか」。

いろいろ反論に頭を悩ませ、最後には猪木の哲学『5の力を8に引き上げて、10の力で勝つ』に同調するようになる。

対戦相手の強さを引き出した上で、それを上回る力で最後は勝利する、という論理である。

三沢光晴のプロレス戦術論とは何か

「ロープに飛ばされるなんて、あり得ないから八百長だ」という非難には、三沢光晴の、猪木とはまた一味違った「プロレス戦略論」を展開するようになる。

「それは試合に勝つためだ。大人しくロープに飛んだほうが、余計なスタミナを使わずにすみ、身を任せながら次の展開も考えることもできる。相手の力に逆らわずに自然に任せることで、より強力な反撃にもつながる。」

いわば合気道の理合いである。

猪木のリクツはショーマンシップからのもので、三沢のそれは戦術論である、ともいえるだろう。

それはロープに飛ぶ、飛ばないだけにとどまらず、ロープ最上段からのニードロップや、ムーンサルトをなぜやすやすと食らうのか、などのアンチからよく聞かれる疑問にも、合理的に反論ができる理論である。

リアリティとショーマンシップ

プロレスには明白なショーマンシップと、本気のリアリティが混在する。

プロレスファンにとって、それは合理的に混在するのだ。

聞き分けのないアンチプロレス派には、「これを出すと黙りますよ」というファンがいる。

それは、3カウント寸前でフォールを跳ね返す場面である。

あれだけやられて、3カウントを許さないのか。

ここにプロレスの真実が、プロレスラーの鍛え上げた凄さが凝縮する。

いくらレフリーが勝負を操作しようとしても、カウントの3番めは、ガチで跳ね返せない。

プロレスファンは思う。

「なぜこのリアリティがわからないんだ。このカウント2.9にこそ、プロレスの真実がある」。

「プロレスの本質とは、なんのことはない、極限にまで鍛え上げた精神と肉体なのだ」、という深い考察。

様々な知的な葛藤、苦闘を経て、ファンはここにたどり着くのである。

情報収集で頭を鍛えるプロレスファン

好きなものを守るためプロレスファンが知らずにやっていることは、理論武装だけではない。

情報収集である。

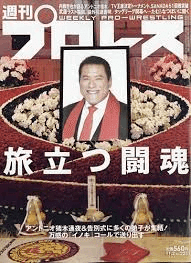

毎日東スポを、毎週欠かさず週刊プロレスを読んで、試合前のレスラーの状態を確認する。

一昔前は、これに加え週刊ゴングも、週刊ファイトも読んでいた。今は両誌とも廃刊だ。

雑誌に載った試合後のコメントで、プロレスラーがどんな気持ちで戦っていたのかを知る。

客の目線では見えなかった客観的な事実を収集することで、プロレスとは八百長論などという一元論ではとても語れない深いジャンルであることを知るのだ。

もちろん、ネットの口さがないアンチプロレスの声もいやでも耳にし、目にする。

いちいちその度に、プロレス擁護の側に回り「アンチは浅い。俺たちは深い」などと、その多様性に満ちた自分たちの思考に一人悦に入ることもある。

常にプロレスを守るために、静かな、時に激しい思索活動を余儀なくされるプロレスファン。

気がついてみると、知性にもっとも重要な「差別は卑劣だ」という姿勢が身についている。

それは「愛があれば差別なんかなくなる」という、他の誰もが到達できない高邁な心境に手が届いたということかもしれない。

プロレスファンのあなたは、「いや、そんな大げさなことは考えてないよ」と言われるかもしれない。

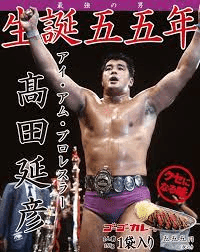

しかし、あなたも高田延彦のこの言葉には、同意するだろう。

「テレビでよく、プロレスを予定調和や、お約束の意味で使っている場面を見かける。俺はその度に悔しい思いをしていた」。

そう、プロレスファンなら、高田に強く共感するはずだ。

共感したあなたは立派な哲学者だ。

哲学者とは、差別を憎む人のことだからである。

今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

では、また明日お目にかかるのを楽しみにしています。

野呂 一郎

清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー