リーダーには正しく批判してくれる側近が欠かせない

この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:トランプ敗北に関する洞察。リーダーの耳に心地よい情報を与えないのが側近の心得という逆説の理解。菅氏失脚は周りにイエスマンしかいなかったからという仮説検証。

トランプを失脚させた2つの要因

昨日引き合いに出したI alone can fix itはトランプ政権最後の1年の検証という副題にあるように、なぜトランプが最後の1年でポシャったのかを書いています。

一つは例のBlack lives matterの問題です。新刊にはトランプはペンタゴン(米国防省)に対し、デモ参加者に対し軍隊を差し向けようと命令していたという事実が書かれています。

いじめと抑圧が彼の常套手段で、それを如実に物語っている一件でもあります。逆に言うとここまで彼はこの件で追い詰められていたということです。

もう一つは、コロナです。彼は専門家の助言を無視し、コロナは大したことない、マスクなんかする必要はないと言って国民の命を軽視しました。その結果、自分がコロナにかかるという醜態を見せてしまったのです。これも致命的でした。

よき側近の不在が二人のリーダーの最大のアキレス腱だった

この本によるともう一つの要因があります。それは、トランプがこの4年目、トランプにゴマをするだけの、イエスマンしか周りに置かなかったことです。

トランプのBlack lives matter問題やマスク問題に関して科学的エビデンスに基づいて、また戦略の観点から、さらに常識をもって彼を諭す人間がいなかったことがトランプが選挙で負けた最大の原因だとこの新刊は序章で書いています。

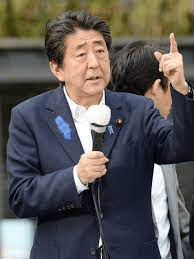

菅さんの失脚も同じです。

菅さんも、まわりに悪いことは悪い、間違っていることは間違っている、という指摘をしてくれる側近、アドバイザーがいませんでした。

孤独のグルメはいいが、孤独のリーダーはダメ

退陣表明の直前、小泉進次郎環境大臣が菅さんのところに行き、「不出馬も含めて、話をした」と言って話題になりました。30歳も年下の、息子と同じ齢の、彼からしてみたら青二才の若者しか最後心を許せなかったのでしょうか。

世間は菅さんを、「人事権で人を脅かしてのし上がった」、と言います。

確かにあの学術会議の件も、首相の人事権を盾にした学術への介入でした。

そして今回の解散権をちらつかせたり、総裁選の前に人事をやろうとするなども、人事権をつかって人を脅していることにほかなりません。

こういうやり方をいさめる人はいなかったんでしょうか。

結局、菅さんよりも格上のOB、安倍元首相が電話してきて「解散なんかできるわけないだろ」と怒鳴りつけられ、すごすごと切り札を引っ込めざるを得なくなるという醜態を演じました。

そして、それを聞きつけた毎日新聞がオンライン版ですっぱ抜いたのが致命傷になりました。

菅さんは「ひどい、ひどいよ」などとマスコミをなじったそうですが、側近もダメですね。ネガティブな事実をもれないようにできなかったのかなあ。

誰かいい側近がいれば、人事刷新や解散するカードは最悪で、マスコミに寝首をかかれますよと進言したはずでしょうに。

トランプの4年目と同じく、耳の痛いことを言ってくれる有能な側近がいなかったんでしょうね。

孤独のグルメは好きですが、孤独のリーダーは食えません。

ただ、これもトランプと同じで、菅さん自身、案外独裁的で権力が手に入ると途端に人の言うことなんて聞かず、スタンドプレーに走ったり、威光をひけらかしたりしたいお人柄だったのかも知れません。

リーダーには諌めを受け入れる広い度量が必要

いずれにせよ、日米二人のトップの失脚は、耳の痛いことをいう側近の存在という共通項がありました。

また、二人がもし謙虚に諌めをうけいれる広い度量があれば、こんなことにはならなかったでしょう。

そして、組織上だけではなく、彼らには真に心を許せる友人がいなかったのではないでしょうか。

小泉進次郎が最後泣いてみせましたが、時既に遅し。ほんとの友人を自認するならば、常日頃から直言すべきでした。まあ父子ではあっても、親友ではなかったということですね。

今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

また明日お目にかかるのを楽しみにしています。

今日はちょっと早く投稿しました。今日は新潟プロレスの10周年記念のマガジンを作成する仕事がたくさんあるので。

野呂 一郎