国際金融資本の知られざる歴史⑦ ~中国とインドにおける代理人~

【前回⑥の内容】

ロスチャイルド家は世界各地に「代理人」を配置し、世界中に情報ネットワークを構築していった。

「代理人」に指名された人物・組織は、ロスチャイルド家から毎月一定額の手数料を受け取る代わりに、指示された商取引を取り纏めたり、ロスチャイルドの看板をフル活用してより有利な取引条件を交渉するなどの役割を担ったほか、滞在現地のビジネス・政治情勢に関わる「最新情報」を定期的に報告する役割を担っていた。

今回は、中国とインドにおけるロスチャイルドの代理人について詳述する。

<この記事が気に入った方は 💛スキ と チップ で応援してください>

1.ジャーディン・マセソン商会

1833年 イギリス東インド会社が商業活動を停止

イギリス東インド会社は、1600年に設立されたイギリス王室の勅許を受けてアジア貿易の独占権を認められ、イングランド銀行から融資を受けながらアジア各地で実施的に「植民地経営」を行った会社である。

1770年代からはインド産アヘンを中国(清国)に売り付けて、今度は中国で買い付けた「茶(紅茶)」をイギリス本国に持ち込んで荒稼ぎをしていた。

しかし、イギリスで産業革命が始まると、アダム・スミスらによって「自由貿易」を求める声が徐々に大きくなり始め、その後、東インド会社の独占貿易権は縮小されて、1833年にはすべての商業活動を停止することとなった。

※但し、東インド会社による「インド統治機構」はそのまま維持された。

1838年 ジャーディン・マセソン商会を代理人に

1832年、その東インド会社で船医として勤務した後、貿易商に転身したウィリアム・ジャーディン(48歳)と同郷の友人ジェームズ・マセソン(36歳)は、中国広州の沙面島で「ジャーディン・マセソン商会」を設立した。

当時の広州(沙面島)は、清国が外国商人に交易を許していた唯一の港で、ジャーディン・マセソン商会は、清国から禁止されていた麻薬アヘンを、インドから密輸して大きな利益を稼ぎ出すようになった。

1838年にロスチャイルド家は、このジャーディン・マセソン商会と契約を結び、アジア貿易における「代理人」として起用した。

1840年 第一次アヘン戦争の勃発

1830年代中頃からアヘンの支払代金として「銀」が大量流出するのを危惧した清国は、アヘン密貿易の取り締まりを強化していたが、アヘン取引のさらなる拡大を望むジャーディン(55歳)は、清国に「強硬な姿勢」を取るようイギリス政府を説得するために1839年1月にイギリスに帰国した。

1839年6月、ジャーディンの出国を知り、これを好機と捉えた清国の欽差大臣の林則徐は、広州でマセソン(43歳)を含むアヘン密貿易商人16人を拘束した上で、200トン以上のアヘンを没収して、それをすべて破壊した。

清国によるアヘン没収・破壊を知ったイギリス滞在中のジャーディンは、外務大臣のパーマストン子爵に「ジャーディン・ペーパー」と呼ばれる提案書を上奏して、清国に対して軍事行動を起こすように進言した。

この提案が議会で認められ、イギリス政府により派遣された艦隊は、実際にジャーディン・ペーパーにほぼ沿う形で第一次アヘン戦争(1839年〜1842年)を進めた。

ジャーディンには船医と貿易商の経験しか無かったはずだが、なぜ軍事的な攻撃対象を含む「具体的な軍事提案書」を起草できたのか、その理由は想像に任せるしかない。

1842年 南京条約の締結と上海開港・香港島割譲

アヘン戦争の結果、南京条約によって清国はイギリスに対して「賠償金の支払」・「香港島の割譲」・「上海を含む五港開港」を強要させられた。

さらに翌年には「治外法権」・「関税自主権の放棄」・「最恵国待遇の適用」などの不平等条約も課せられている。

その後、マセソン(46歳)も喘息を理由に1842年にイギリスに帰国し、翌1843年にジャーディン(59歳)が病死したため、ジャーディン・マセソン商会は一旦、マセソンの甥に引き継がれた。

1844年に上海共同租界に本社を移して、中国主要都市すべてに支店を構えるまで成長したジャーディン・マセソン商会は、現在でも世界の時価総額トップ200社にランクインする企業となっている。

1855年からは、ジャーディンの甥ウィリアム・ケズウィック(21歳)が上海に移住して、ジャーディン・マセソン商会を率いることとなった。

ケズウィックは1859年に開港されたばかりの横浜で、ジャーディン・マセソン商会の横浜支店(通称:英一番館)を開設して初代支店長となった。

ケズウィックとジャーディン・マセソン商会は、我が国の「明治維新」の真相にも関わる重要な存在となるが、これについては別途詳述する。

2.サスーン一族

インドに移住したサスーン一族

1833年にはすべての商業活動を停止した東インド会社の貿易利権は、そのほとんどを多額の補償金を払って引き取ったのがネイサンと義弟モーゼス・モンテフィオーレであった。(②も参考のこと)

そして、東インド会社の「貿易航路・貿易ルート」を受け継いだのが、1832年にバグダードからインドに移住してきたサスーン家である。

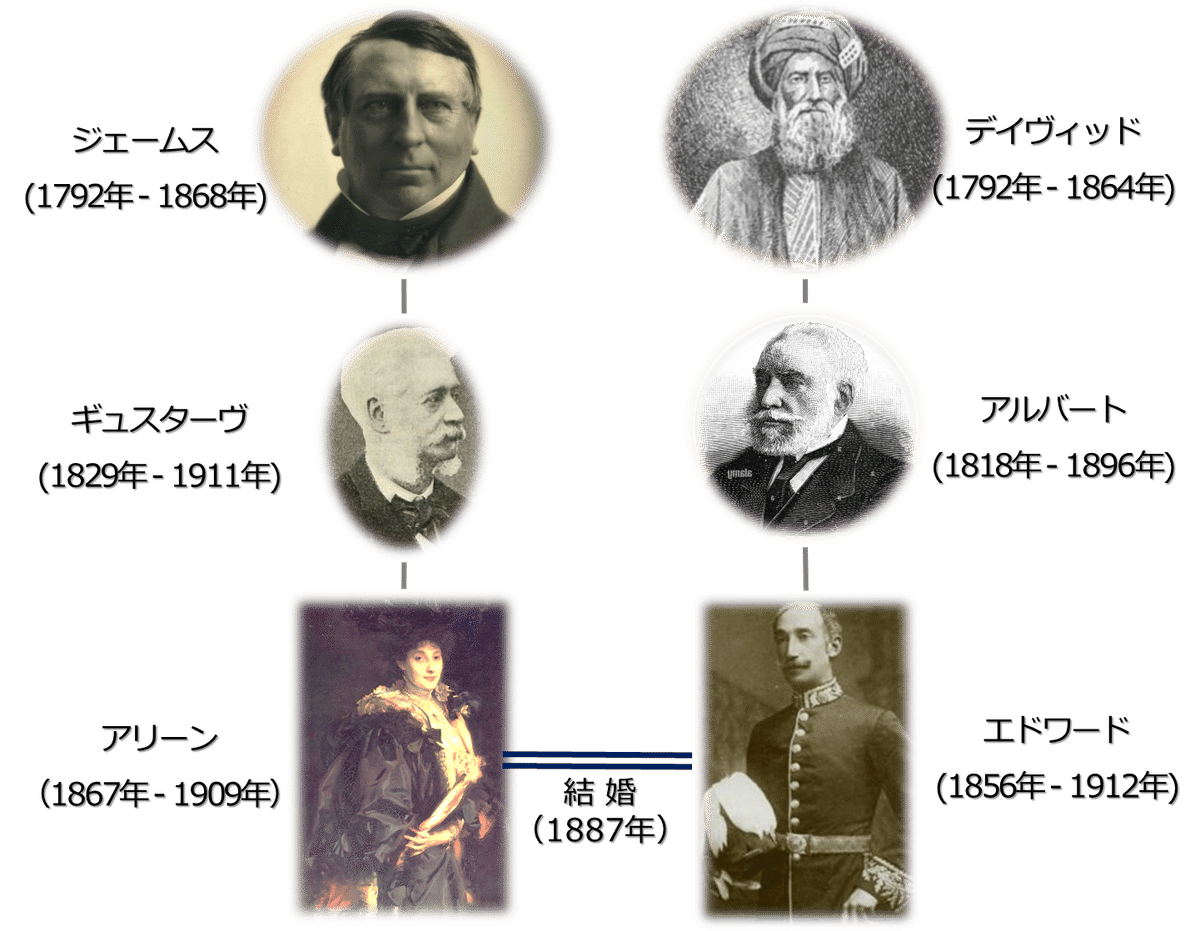

サスーン家はシルクロード交易で財産を築いたイラク系ユダヤ商人の一族で、デイヴィッド・サスーンの時代にインドのボンベイ(現ムンバイ)に一家で移住してきた。

デイヴィッドは1853年にイギリス国籍を取得し、インドで莫大な富を蓄えたことから「インドのロスチャイルド家」と呼ばれた。

インドにおいてロスチャイルド家と同盟関係を結んだサスーン家は造船・海運業に乗り出し、清国にインド産アヘンを密輸して莫大な利益をあげた。

デイヴィッド・サスーンの息子たち

デイヴィッドの次男エリアスは、ロスチャイルド家の「代理人」として、1845年にアヘン戦争の後に開放された香港島に進出し、東インド会社の貿易ルートを運営して「香港キング」と呼ばれる存在となった。

デイヴィッドの長男アルバートは、1875年にイギリスに定住してから、ロスチャイルド家とともにイギリス王室に取り入り、1890年に準男爵(ナイト)の称号を与えられた。

また1889年には、ロイター通信創設者ポール・ロイターが、イランにおける「通貨発行権」を持つ「ペルシャ帝国銀行」を設立した際に、アルバートもこれに協力している。

また1887年に、アルバートの息子エドワードとパリ家ジェームスの四男ギュスターヴの娘アリーンが結婚したことによって、サスーン家は正式にロスチャイルド家の閨閥となっている。

デイヴィッドの五男アーサーは「阿片王」と呼ばれ、「香港上海銀行(HSBC)」の最大株主として中国の金融業を発展させ、中国に鉄道網を張り巡らせた。

また彼はヴィクトリア女王の長男エドワード7世の友人・腹心でもあった。

なお、香港上海銀行(HSBC)は、アヘン貿易で稼いだ資産をイギリス本国に「安全」に送金する目的で1865年に設立され以降、香港における実質的な「中央銀行」となった。

デイヴィッドの三男サスーン デビッドの息子ジョセフは、ロシア系ユダヤ商人で「ロシアのロスチャイルド」と呼ばれたユダヤ系商人グンツブルグ家のホレス・グンツブルグ男爵の娘ルイーズと結婚している。

この結婚によってグンツブルグ家も、間接的にロスチャイルド家の閨閥に取り込まれることとなった。

【⑧に続く】

<この記事が気に入った方は 💛スキ と チップ で応援してください>