【中学理科】電磁誘導

こんにちは!今回は、発電やモーターの仕組みに関わる「電磁誘導」についてお話しします。

私たちの生活に欠かせない電気は、一体どのようにして生まれているのでしょうか?その秘密の一つが「電磁誘導」という現象です。磁石と電気の関係を探ると、見えない力がどのようにエネルギーを生み出しているのかがわかります。

この記事では、電磁誘導の基本的な仕組みや、どのように利用されているのかをわかりやすく解説します。電気が作られる驚きのしくみを、一緒に学んでいきましょう!

【ポイント】誘導電流

電磁誘導…コイルに磁石を出し入れして、コイル内の磁界が変化するとコイルに電圧が生じる(誘導電流)現象。

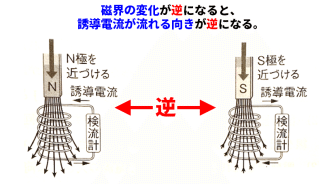

誘導電流の向き

外から加えた磁界の変化を妨げる向き。

磁石を近づける時…反対向きの磁界をつくる向き。

磁石を遠ざける時…同じ向きの磁界をつくる向き。

誘導電流の特徴

誘導電流は、磁石が動いてる間しか流れない.

誘導電流の強さは、磁石の動きが速いほど強い。コイルの巻き数が多いほど強い。

発電機

モーターは磁界から受ける力。発電機は電磁誘導の利用。

発電機…電磁誘導の現象を利用して、電流を連続して取り出せるようにした機械。

発電機の仕組み…コイルの間で磁石を回転させると、電磁誘導によって、コイルに電気が発生。発電機で起こさせる電流は交流。電流の向きと大きさが時間によって変化する。

レンツの法則

電磁誘導の向きについて、1834年にレンツが発見します。レンツの法則は、このロシアの物理学者、ハインリヒ・レンツが発見した法則なので「レンツの法則」とついています。

「誘導電流は、コイルの中の磁界の変化をさまたげるような向きに流れる」という法則です。この法則は、磁石とコイルについては、「電磁電流は、その誘導電流のつくる磁界が、磁石の動きをさまたげる向きに流れる。」ということもできます。

レンツの法則の例

磁石のN極をコイルに近づけると、コイルには矢印の向きの電流が流れます。この電流がつくる磁界の向きは磁石のつくる磁界の向きとは反対なのでこれを打ち消します。誘導電流は、それがつくる磁界によって、コイルを通る磁界の変化をさまたげるように流れます。

つまり、コイルの上側は、磁石ならN極になるような磁界ができ、磁石の近づくのをさまたげています。

(N極を近づける。)N極が近づく動きをさまたげるように、コイルの上端がN極になり、しりぞけ合うように誘導電流が流れる。

(N極を遠ざける。)N極が遠ざかる動きをさまたげるように、コイルの上端がS極になり、引きつけるように誘導電流が流れる。

(S極を近づける。)S極が近づく動きをさまたげるように、コイルの上端がS極になり、しりぞけ合うように誘導電流が流れる。

(S極を遠ざける。)S極が遠ざかる動きをさまたげるように、コイルの上端がN極になり、引きつけるように誘導電流が流れる。

ファラデー

電磁誘導を発見したのは、イギリスの科学者、物理学者であるファラデーです。電磁気学の父といわれています。1831年に電磁誘導の現象を発見し、また、電気分解について、ファラデーの法則を発見するなど、多くの業績を残しました。