【こども日本語教育】じゃんけんは日本語で!

日本発祥(たぶん?)の遊び「じゃんけん」は今や世界的な遊び。

アメリカでは「Rock Paper Scissors」でお馴染みです。

何かゲームをした時、引き分けを平和的解決させるのに必須です。

条件 (対象学習者、人数、場所etc.)

対象:日本語0ベースの子供8歳前後

人数:8人

場所:ある程度動き回れる広さ

道具:PPスライド、新聞紙

時間:80分

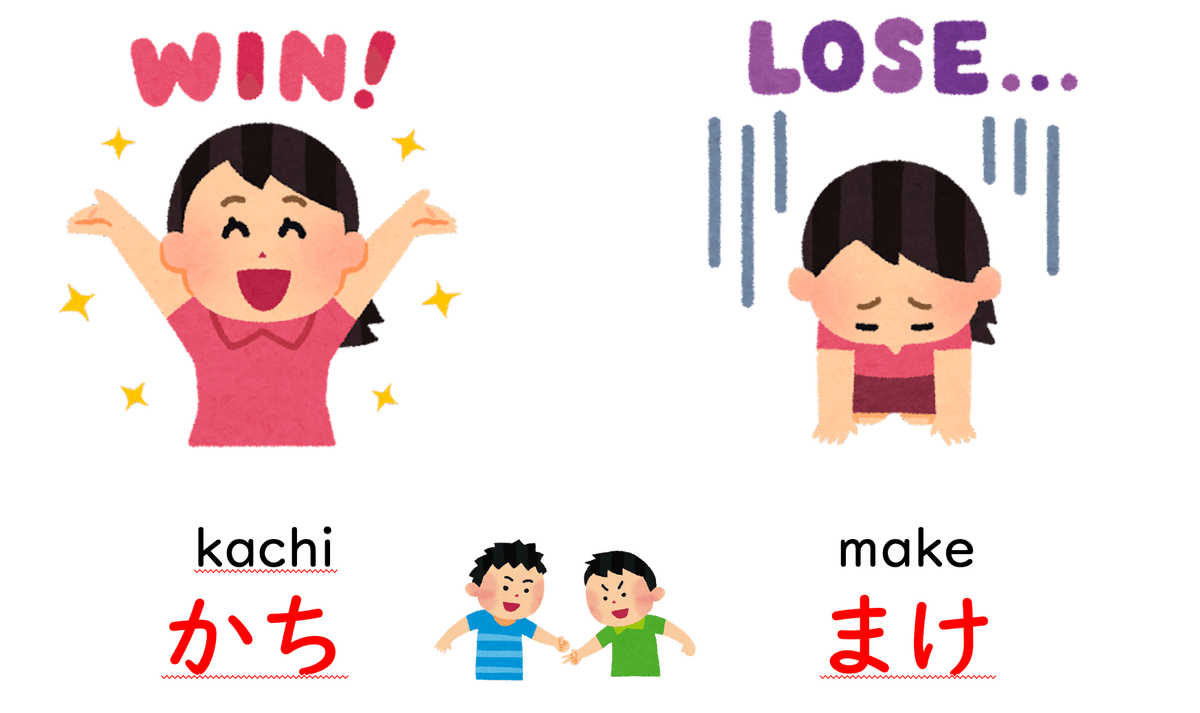

まずは日本語として導入!

日本をルーツとしない子供たちもルールはわかっているのですが

日本語の言葉はわからないので日本語の語彙を導入。

特にじゃんけんとグーチョキパーは声を出して覚えてもらいたいので

私(教師)が前に出てじゃんけん勝負

「じゃ〜ん、け〜ん、ぽん!」何度もゲームをして声に出してもらいます。

「What is this?これなーに?」 「グー!」「チョキー!」「パー!」

のような感じです。こちらも叫ぶので喉がやられます(笑)

さらに、手遊び歌でたのしく言葉の導入

日本の幼稚園などで定番の手遊び歌

「グーチョキパーで何作ろう?」です。この遊びをすることで「グーチョキパー」の音の定着をはかり、ついでに「右手、左手」「何作ろう」と出来上がったものの名前も歌と一緒にさりげなく導入です。

媒介語を入れて説明しても低学年のグループレッスンで全員が聞いてくれていることはまずないので百聞は一見にしかずってことで、私は最初に1度だけ上のYouTube動画を見せてリズムとどんなことをやろうとしているのか見てもらいます。

それからパワーポイントで一緒に手遊びTIMEです。

と言っていっしょに歌わせました笑

さらにどうやって作ると思う?で想像させました。

うさぎはパーで耳を作るんですが、グーを前に出してうさぎという子もいたり、予想と違うものも出て面白いです。ピノキオを知らない子がいて知っている子が説明してくれたり、かってに違う手遊びを始める子もいました😅

カニと同じように他のスライドを見せながら遊んでいきます。

アクティビティ「新聞じゃんけん」

ここまでは椅子に座った状態で進めていたのですが、そろそろ子供達のお尻がムズムズしてきて体を動かしたい時間です。そこで体を使ったアクティビティ「新聞じゃんけん」の時間です。

ほいくis さんの画像を子供達に見せてゲームのルールを説明。

アメリカで新聞をとっていないので、たまにポストに投函される新聞のようなスーパーのチラシをコツコツためておいて使いました。低学年だと興奮してすぐ破いてしまうので多めに用意しておきました。

低学年クラスなのでジャッジは甘め😅

微妙に後出ししたり、出したもの変えたり、折り方が半分じゃなかったり、片足になっても壁をさわってたり。

早くに負けてしまった子には、私の代わりにじゃんけんを出す人になってもらったりしました。

このアクティビティは結構盛り上がり、3ターンくらいやりました。

最後の方に、クラスメートが後出しをした、チェンジをしたとお互いのジャッジをし始めたので、荒れる前にアクティビティチェンジ!

新聞の片付けを指示して手伝わせます。子供によってはやりっぱなしで他の作業やおしゃべりに移っちゃう子もいるのでなるべく指示を入れるようにしています。

アクティビティ「じゃんけん列車」

次に日本ではある程度の人数がいればできるじゃんけん列車をしました。このクラスは8人なので1本になるまでに3回しかじゃんけんができないのですが、チームになっていく工程を楽しめるかと思ってこれにしました。

しかし、アメリカ人の子供たちには「友達の肩を持つ」という経験が少ないのか?肩を持つ力が強過ぎてしまったり、触られること自体を嫌がるような子もいて、ゲーム自体が成立せずに失敗に終わりました😅 新聞じゃんけんでの子供同士でのジャッジ少し影響していたかもしれません😭

ムードチェンジで「あたまかたひざポン」

ここで、残り時間は10分程度、クラス崩壊になりそうだったので無理にじゃんけんに拘らず、「あたまかたひざポン」に変更。アメリカにも似たような「Head, shoulder, knees and toes」があるので、すでに知っている子がいれば、歌も動きも見よう見まねでついてきます。

この日の学習テーマは「じゃんけん」です。他にも「じゃんけんゲーム」は用意してあるので、それをやりたいのが準備した側の心情です。が、クラスの主役は生徒です。切り替えが重要!準備したものはきっといつか役に立ちます。例えばここで💙

その他準備していたゲームやスライド

時間調整にもつかえるのでアイデアを授業のストックに持っておくのはおすすめです。このミックスじゅーちゅさんのサイトは本当にいろんな情報があるので必見です。

私のクラスの条件で楽しめそうなものとして

あっちむいてほい(新聞のスティックとボールのヘルメットも用意)

からだじゃんけん

じゃんけんバスケット

フラフープじゃんけん(上記42選には入っていません)

などを考えて用意していました。

他には、「じゃんけん」の導入時にはさみの扱い方や友達に渡す時に「はい、どうぞ」というとか、石がぶつかりそうになって「あぶない」とか、紙を破いて「びりびり」のオノマトペなどの日本語を導入できるようなスライドも用意してありました。

授業の振り返り

週に1度だけ集まるホームスクーリングのクラスメートで年齢やバックグラウンドが違うメンバーなので低学年クラスは骨が折れます😅

揉めそうになったら、サッとムードを変えるようにしていますが、まだまだハンドルしきれていないと思うので次の秋学期の私の課題です。

いかがでしたか?「じゃんけん」だけでも1時間半の授業に導入できる文化や言葉は山ほどあるものですよね。「じゃんけん」自体ができれば余ってしまった授業の隙間時間にも使えるのでおすすめです😉

みなさんの子供レッスンのお役に立ちますように🙏