念願のゲルハルト・リヒターを見に行って考えたことを書く

18日、帰省して広島に戻るついでに、念願だった近代美術館のゲルハルト・リヒター展を見てきた(他にも色々行ったんだけど)。

この記事ではリヒターの作品を見て考えたことをざっくばらんに書いていこうと思う。

1.ビルケナウ作品群

展示空間の構成について

リヒター展の特に印象的だった展示は上の画像の空間だった。部屋の左右にはそれぞれ4枚ずつビルケナウの連作のような作品が掛けられている。部屋の奥には大きなガラスが配され、部屋全体をクリアに反射していた。

上の画像、向かって右側の四枚は実際に油絵具を積層させ描かれたビルケナウの作品群であり、向かい合う反対側の壁には4枚それぞれの作品をプリントした作品が配置されていた。

そして、部屋奥の大きなガラスが、作品群をまとめて反射するという構成だった。

2つの対称軸について

この空間には2つの対称面が存在していると感じた。一つ目は下に示した赤い面である。

対称面1は絵の具ビルケナウと、プリントビルケナウを隔てるものである。この対称面はいわば絵の具ビルケナウを反射するスクリーンであり、反射されたビルケナウは凹凸のないフラットなパネルとして向かいの壁に実在することになる。

二つ目の対称面は次の画像で示した赤い面になる。

「実在する立体絵画」を「実在する平面絵画」に反射するものとしての対称面1に対して、ガラスによってもたらされた対称面2は、作品はもちろん、鑑賞者や空間の全てを反射し相対化させる。ガラスに映った空間をながめると、左右のビルケナウや、鑑賞主体である自分ですら、すべてまとめて「像」として知覚される事に気づく(一番最初の画像)。

(この企画展はリヒター自身が展示空間の模型まで作り、作品の配置に深く関わったらしいので、この見方は良い線いっていると思いたい。)

2.影

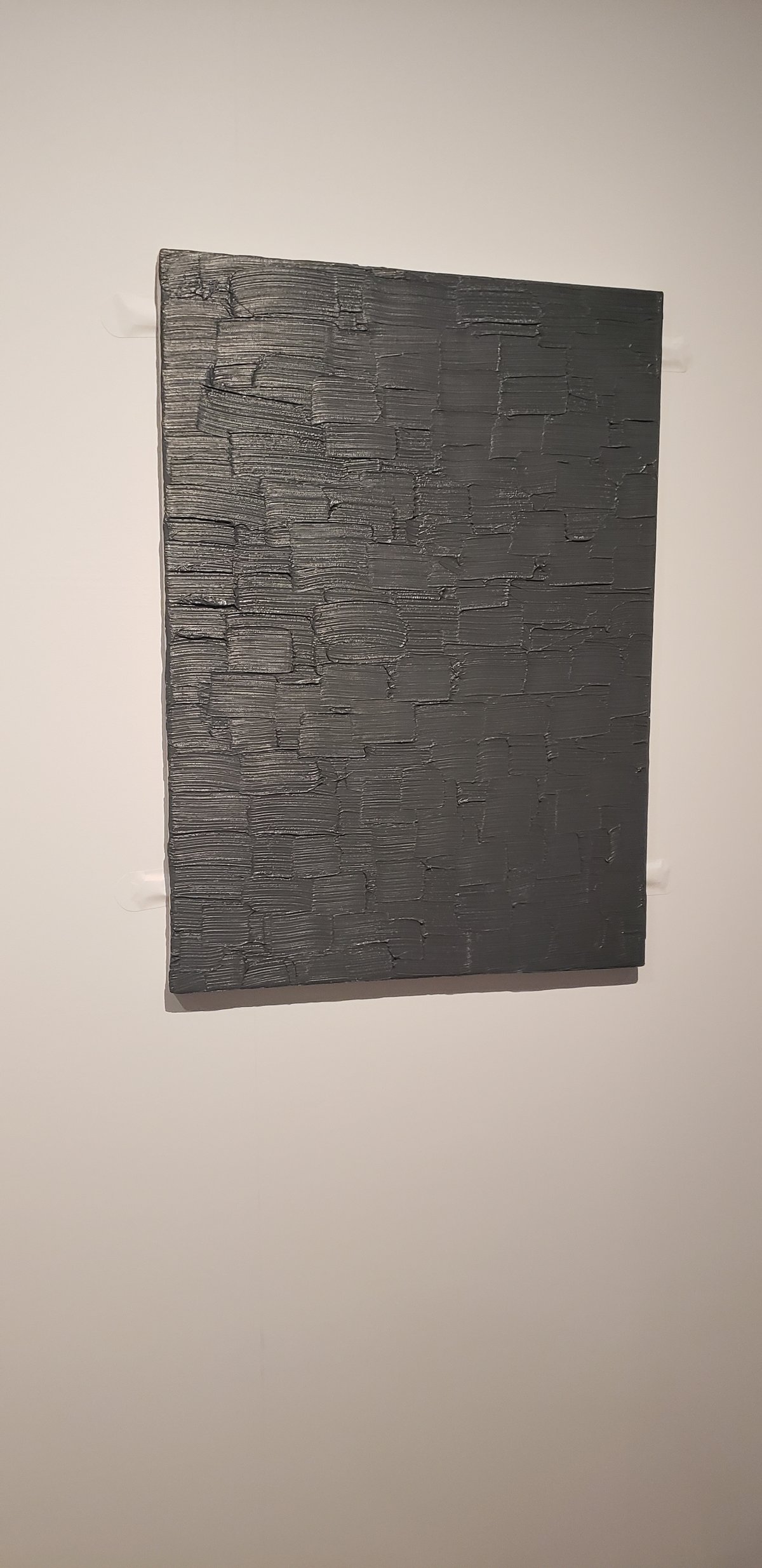

続いてはこちらの作品を見ていただきたい。作品名は忘れた。確か、白樺の樹皮を意味するドイツ語かなにかだったように記憶している。

この作品もリヒター独自の手法である、大量の油絵具を(ここでは刷毛を用いているだろうか)塗り重ねて描かれた作品である。リヒターの作品と言えば、様々な色が使われたものを思い浮かべると思うが、この絵ではうって代わってグレーの絵具のみで表現されている。

「表現としての影」と「現象としての影」について

仮に真っ白な床に置かれた、真っ白な立方体をキャンバスに描くとする。地と図が同じ色なので真っ白な絵の具で塗りたくれば完成であるかというとそんなわけはない。床と立方体は明確に違う物体であり、境界線があるはずである。では如何に物と物とをかき分ければいいのか考えると、影の表現が必須になってくる。床と立方体に浮かぶ影の強弱、さらに言えば立方体の正面、側面、上面の影の強弱をかき分けることで、初めて鑑賞者に立方体を認識させることが出来る。これを「表現としての影」といえる。影の強弱を自由に表現することで、シンプルな立方体の絵に作家性を生むこともできる。

ではこのリヒターの作品ではどうだろうか。この作品では均質なグレーの絵の具のみが使用されている。しかし鑑賞者はキャンバスの上に起伏を認識することが出来る。影の表現が施されていないのに関わらず。それはなぜなら、先に塗られた絵の具と、その上に塗られた絵の具の高低差によって物理現象の影が生まれるからである。これを「表現としての影」に対応して、「現象としての影」といえる。

高画質=自然に近似させる

あなたがたった今読んでいるこの文字は、小さなピクセルで成り立っている。手元のスクリーンを顕微鏡で拡大すると小さな電球が無数に整列しているのが分かるだろう。単位スクリーン当たりにピクセルの数が多ければ多いほど滑らかな表現ができる。つまりピクセルの大きさを如何に小さくして納めることが出来るかという問題である。4Kテレビは小さいピクセルを大量に配することで滑らかな表現を実現している。

対して自然物はどうだろうか。例えばたばこの煙を構成する粒子は0.1~1.0μmらしい。つまりタバコの煙は0.1~1.0μmのピクセルで表現されていると言い換えることが出来る。また水分子は煙よりもっと小さく、0.38nmらしい。つまり水は0.38nmのピクセルで表現される。

ここまで考えると、より滑らかで高画質な表現を追求するという事は、自然物に近似するという事とほぼ同義であることが分かる。

さてリヒターに話を戻す。「現象としての影」を描いた先ほどの作品はキャンパスの上に影という自然物を発生させることに成功した。影とはつまり光の強弱であり、光とは波である。波はピクセルではない、連続した自然物である。

印象派と呼ばれる画家が登場したのは19世紀後半である。彼らは写真技術の登場によって、絵画における写実性を追求することをやめ、自らが感じる「印象」を絵に落とし込もうと試みた。代表的な印象派の画家であるモネの作品は、様々な色の流れるような筆跡の集合が、ぎりぎりでそのモチーフを鑑賞者に認識させているように感じる。

モネは筆跡という連続体で絵を構成することによって、印象という感覚的な像を表現しようとしたのかもしれない。

現象としての影がもたらす意味

現象としての影を獲得したリヒターの作品は、同時に、それが置かれた空間において独自性を持つことになる。

現象としての影は展示空間によってその様相を変化させる。どこの壁にどの角度で置かれているのか、光がどのように当たっているのか、など変数は無数にあるがゆえに、美術館に行き、実物を鑑賞するという事に意味が生まれる。

美術館のグッズ売り場に先ほどのリヒターの作品のポストカードが売っていたのだが、僕はそれに違和感を感じた。恐らくそれは、ポストカードという平面のメディアに変換することによって、「空間によって変化する独自性」という作品の本質が失われているような気がしたからだと思う。

美術館で実物を見ていた時はもっといろいろ考えがめぐっていた気がするが、思い出せないし、疲れたし、言語化するのが難しいのでこれで終わりにします。お疲れさまでした。