パーソナルな身体を舞台上に存在させたい——「作品を作る俳優」としてのあり方(インタビュー+エッセイシリーズ「フライング・ディスク🥏」Vol.1 石原朋香〈インタビュー〉)

インタビュー+エッセイシリーズ「フライング・ディスク🥏」はアトリエ〈円盤に乗る場〉の参加アーティストへのロングインタビューと、アーティストが執筆したエッセイからなる連載です。公園でフライングディスク(フリスビー)を投げ合うように、それぞれのアーティストの思考や感覚がアトリエ内外でやりとりされることを目指します。

第1回のインタビュイー・エッセイ執筆者は石原朋香さん。「作品をつくる俳優」として、俳優としての出演活動だけでなく、自身のパフォーマンス作品の構成・演出・振付、フライヤーデザインや小道具・衣装など多岐にわたる活動をされています。円盤に乗る場には2022年7月から参加。本インタビューでは、石原さんが学部・大学院に在籍していたころにつくった作品を振り返りながら、現在肩書きとしている「作品をつくる俳優」としてのあり方を見つけるまでの道のり、さまざまな活動を通して試みている表現の形、今後の展開について伺いました。

取材日:2023年8月13日

(聞き手・構成:長沼航)

—— 今日はよろしくお願いします。

石原 よろしくお願いします。

—— 最初に石原さんの肩書きを教えてもらってもいいですか?

石原 最近は少し変わった言い方ですが「作品をつくる俳優」と言っています。自分の活動を一般的な言葉で説明・分類すると、俳優、デザイナー、それから演出・振付・構成といったパフォーマンスを組み立てる活動をやっています。くわえて、日々のかなり大きな割合を占めている趣味として手芸があります。SNSがほぼ手芸アカウントになっているので、私のことを「手芸の人」として捉えている人もいて、その流れで衣装や小道具のお仕事を頼まれることもあります。

—— たくさんのことをやられているんですね。

石原 はい。私がやっているこれらのことは全部バラバラだと捉えられがちなんですけど、自分の中では全て俳優としての自分から繋がっているように思っています。なので「作品をつくる俳優です」と言ってから、細かく分けて説明することが多いです。

コンテンポラリーダンスや演劇は色んな身体を受け止めてくれる

—— 石原さんはいつから演劇をやるようになったんですか?

石原 高校の演劇部です。演劇部に入ったら好きなこと全部やれるだろうって思ってたんですよ。その頃から手芸は好きで、中学時代は吹奏楽部だったから音楽も好きだし、文章書くのも好きだし、人の前に立ってなにかやるのも好き。そう考えると今と変わってないですね。

—— なるほど。それから自分で作品をつくるようになるわけですよね。何かきっかけはありましたか?

石原 1年生の6月くらいに東京都の高校演劇連盟が主催するコンテンポラリーダンスのワークショップに参加したんです。中学まで田舎に住んでいて、高校に入ったらダンスをやってみたいと思っていたので、ダンスっていう言葉だけを聞いて応募しました。正直自分はダンスを習ったこともないし、その場で一番下手だろうと思ってたんですよね。けど、まずワークショップのはじめに講師の人が「みなさん、「コンテンポラリーダンスってなに?」って思ったかもしれないんですけど、私もわかりません」って言ってて。

—— 講師の人もわからないんだ(笑)。

石原 それからとても印象に残っているのは「左手をアホにする」ワークです。たとえば、ブルブル震える左手を「まとも」な右手で押さえつけたり、反対に左腕がダラーっと弛緩していて、右手で左腕を操って好きな形を作って、動かせるところを探すというようなことをやりました。その時にたまたまみんなの前でそれをやって、他の人たちからコメントをもらうことになったんですね。それで、どこかの学校の2年生に「動かせるところ見つけたとき、嬉しそうだった」って言われて、「私ってそういうところあるんだ」ってはっとしたんです。

—— いい話ですね。

石原 自分で直視しないようにしてたんですけど、参加者のなかで一番下手だろうと思ってワークショップに行った自分の意識の裏に、実は子供の頃に大怪我をして左半身麻痺になった経験があったんです。結果的には治ったものの、一時的に全く身体が動かせない状態になって、なんでも右でかばう癖がついてしまったので、スポーツとかには全く向いてない身体だという自覚がありました。親にダンスやバレエを習いたいと伝えたときも「でもあんたは左にハンデがあるからなぁ」「やってもいいけど、職業にはできないよ」って返されました。

—— 難しいですね……。

石原 だけど、コンテンポラリーダンスはそういう身体からスタートしてもいいんだと思えたし、ワークショップ自体が演劇部の活動の一環だったこともあって、演劇も私のこの身体を受け止めてくれるんだと思えました。それだったら私も作れるじゃんって気持ちになったんです。演技というかたちで誰かが作ったものや作りたいものの一部になることももちろんできるし、私にとって身体を動かすことが嬉しいということ自体が作品のテーマになりうるような気もしてきました。

「どっちでもある表現」を目指して東京藝大へ

石原 2年生になってからは、身体表現を含んだ作品の演出を任されて、自分が意外と大勢の人を動かすことを得意にしていると気づきました。

—— そこで演出や構成に手を出し始めたわけですね。

石原 そうですね。私が演出した作品で大会に出たんですけど、審査員をしていた舞台美術家の杉山至さん(注)が「この作品は演劇の大会に出しているから演劇だけど、ダンス作品だって言い張ったらダンス作品だよね」と言ってくれて、そのときに私は「どっちでもある表現」をやりたいのかなって思ったんです。ダンスが演劇の中の「おまけ」のように扱われるのではなくて、言葉と身体が対等にがっちり結びついてる舞台を目指したい。それで、いろいろ考えた結果、東京藝術大学の先端芸術表現科(注)に進学しました。

—— 名前は聞いたことがありますが、具体的にはどんなことを学ぶんですか?

石原 本当にあらゆる物を作らされます。絵を描いたり、音楽を作ったり、立体作品を制作したり、溶接したり、他にも映像制作やデザイン、展覧会の企画、寺山修司(注3)の演劇を上演したりもしました。その中では意外と映像とデザインが楽しかったですね。映像は自分のパフォーマンスの記録を作るのに役立ってますし、デザインも最初は学内展示でみんなにパフォーマンスを見てもらうためにチラシを作るようになって、それから人からの依頼もだんだん受けはじめて、いまに至ります。

—— 本当にいろんなことに取り組むんですね。

石原 学校から出るタイミングで就職とか進路選択をもっと厳密に行うのであれば、私は俳優/デザイナー/演出・振付家のうちのどれかを選ばなきゃいけなかったと思うんですけど、自分の中ではそれらはものすごく分かちがたくつながっているんです。俳優だから作れるチラシやデザイナーだからできる振り付けがある。それに依頼もバランスよく分散している。だから、さっき説明したような「作品をつくる俳優」って言い方をしています。

—— なるほど。でも、単にいろんなことをやっているだけではなく、俳優が中心であるという感覚が石原さんにはあるということですよね。たとえば、自分のことを演出家とは呼ばないんですか?

石原 私、まだ劇場公演を主催したことがないんです。もし自分が演出家なんだったら、とっとと劇場を予約してやってると思うんですよ。劇場で演出家としてフィクションを上演するというよりは、自分の経験や身体に紐づいた私的なもの、エッセイ的なものとして作品をつくっている感覚があって、それが俳優を中心に置いている一つの理由かもしれません。

(注1)杉山至:舞台美術家・セノグラファー。大学時代に平田オリザと出会い、以降青年団の舞台美術をはじめ、サンプル、てがみ座、デラシネラ、岩渕貞太、DanceTheatre LUDENS、新テニスの王子様など舞台芸術に幅広く携わっている。2021年より兵庫県豊岡市の芸術文化観光専門職大学准教授。

(注2)東京藝術大学美術学部先端芸術表現科:1999年に美術学部内に設立。それまでの絵画や彫刻など特定のメディアを研究・教育する枠組みを越えて、美術および隣接する表現の多様な領域を幅広く取り上げる。

(注3)寺山修司:1935年青森県生まれ。若くから俳句、短歌、詩の執筆を行っており、その後も演劇・映画・評論などさまざまな領域で活躍した。67年に演劇実験室・天井桟敷を結成。特に街中でゲリラ的に展開される市街劇がよく知られている。83年死去。

私的なことを描けるようになるまで——『まいにちオン・ザ・ヴィークル』

石原 たとえば、大学2年生の時に作った『まいにちオン・ザ・ヴィークル』は先ほど話した左半身麻痺になるほどの怪我を負ってしまった交通事故についての作品です。実は長いあいだ自分が事故に遭って身体が不自由だった時期を過ごした事実を忘れていました。自分は運動に向いてないとは思っていたんですけど、どうしてそういう意識が生まれたのかは深く考えたことがなかったんです。でも、藝大を受験することに決めると、自分の作品のテーマを考えざるを得なくなって、そのときから自分の持っている身体に関心が向かっていきました。それからしばらく経って、大学2年生のときに初めて「そういえばあの事故があったな」ってくっきり思い出して、その経験を作品にしたのがこの『まいにちオン・ザ・ヴィークル』です。

—— なるほど。自分でも忘れていた経験を起点に作品をつくることにチャレンジしたんですね。

石原 でも、私的な経験を作品にすることには高校時代からどこか抵抗感がありました。それは自分の「数奇な運命」みたいなものを表に出しても共感されなかったり「かわいそうな人」として扱われたりするのが嫌だったからです。交通事故に遭ったこともそうですけど、私の家は親の教育方針で義務教育を北海道で受けさせられたり、母親が働いて父親が家にいて家事をしていたり、ちょっとした普通じゃないことがたくさんありました。そんな私が脚本を書いたり作品をつくったりしても誰も共感してくれないのではないかとうっすら絶望していたんです。

—— その絶望はどうやって乗り越えたんですか?

石原 たまたま観に行ったハイバイ(注4)がきっかけでした。

—— ハイバイ!

石原 この作品で音を作ってくれたバーナ(尾花佑季、注5)と一緒に見にいきました。それこそ、ハイバイってめちゃくちゃ私的なことを描くじゃないですか。それにいたく感動しちゃったんですよね。私的なことを書いてはいけないのではというコンプレックスもありつつ、でもこの前のハイバイはすごかったという感動も確かにある。それで、ふと「なんであんな脚本が書けるんだろう」みたいなことをツイートしたら、まさかの岩井秀人さん本人から「共感されないかもしれないことを待ってくれてる人もいるかもしれない」というようなリプライが来て……。

—— すごい。ドラマみたいな話ですね。

石原 そうなんです(笑)。それで「はっ、岩井さん……!」みたいになって、ちょっと作ってみようかなと思えました。

(注4)ハイバイ:劇作家・演出家の岩井秀人が2003年に旗揚げした劇団。岩井自身の引きこもり経験を題材とした『ヒッキー・カンクントルネード』、自らの祖母の死と家族の騒動から着想を得た『て』、不倫女性へのインタビューをもとに作られた『ある女』(第57回岸田國士戯曲賞受賞)など作家やその周辺の人物の個人的な経験を演劇作品に昇華する作風で知られる。近年は自分の周囲で起きた「ひでー話」を脚本化し演じる企画「われわれのモロモロ」をライフワークとして全国各地で開催している。

(注5)尾花佑季:東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業。別学科ながら同期にあたる石原の作品に「音楽」として多数参加。現在は自身の運営する会社・OBANA MICROFONEで弦・打楽器用のマイクを製造・販売するほか、4人組バンド・大聖堂のキーボディストとして活動している。石原とのデュオ・溜池たまごサンズのアルバム『バカンス』販売中。

街に私が振り付けられる——『寝てる人もいる』

石原 この作品はコラージュ的な構成で作ったんですけど、わりと評判よくて、3年生の時もバーナと一緒に『寝てる人もいる』という作品をつくりました。これは自分が渋谷区生まれだったことを大学3年になってから知った経験をもとにしています。

—— そんなことがあるんですか。

石原 幼い頃、自分たち家族は東北沢に住んでたと聞いてたので、ずっと世田谷区生まれだと思ってたんです。でも、東北沢ってちょうど区境で、実は渋谷区だったみたいで。北海道で小中時代を過ごした自分としては、渋谷区に対して都会のイメージを抱いていたので、「私そんなシティーガールだったの」と……。

—— それはびっくりするでしょうね(笑)。

石原 しかも、きっかけはESTA(注6)なんですよ。

—— へえ!

石原 その年、アメリカ旅行に行くことになったんです。それでESTAに出生地の欄があったから、軽い気持ちで「世田谷だよね」と親に確認したら、「え、あんた渋谷だよ」って言われてすごくびっくりして……。その驚きを抱えたままアメリカでの春休みに突入しました。

—— アメリカのおかげでこの世に作品が1つ生まれたんですね……(笑)。作品の素材はどんなものを使われたんでしょう?

石原 とっかかりは父のつけていた食事日誌でした。私が生まれたころ、専門学校生だった19歳年上のいとこが我が家に居候してて、何を食べさせたかを(いとこの母である)叔母に知らせるために、毎日日誌をつけてたみたいなんです。

—— いい話ですね。

石原 しかも、そのノートが自然と私の育児日誌みたいにもなっているんですよ。私の機嫌が良いとか悪いとか、オムツ何回変えたとかそういうことが書いてあって、途中には父親の個人的なメモ、「誰々さんとどこどこで飲んだ、愉快な夜です」なんてことが書いてあったりして……。

—— ぐっときます……。

石原 父親はいま北海道の実家のお寺で仕事をしていて、だから自分のなかでは北海道にいる父親のイメージが強いです。でも、当時の日誌を見ると、渋谷で札幌味噌ラーメンをよく食べてるんですよ。「なに故郷懐かしんでだよ」って感じですけど(笑)、ほとんど食べたものしか書いてないノートから父親が若いころ本当に渋谷区に住んでいたことが見えるのが面白かったです。

—— やっぱホームの味は恋しいんですね。そこから作品という形にしていくにあたってはどういうプロセスを踏んだんですか?

石原 リサーチとして、渋谷駅から自分が生まれたときに住んでいた家まで散歩をしました。もしかしたら違う店かもしれないけど、私たちも渋谷にあるラーメン屋さんに行って札幌味噌ラーメンを食べて、それから東北沢の駅の方まで歩いて、当時住んでたアパートを訪れました。あとは、109でプリクラを撮るとか渋谷っぽいこともやってみましたね。作品をつくるプロセスで行ったリサーチや使った素材はとても私的なものだったと思います。

——なるほど。最終的な上演ではどのようなパフォーマンスになったんですか?

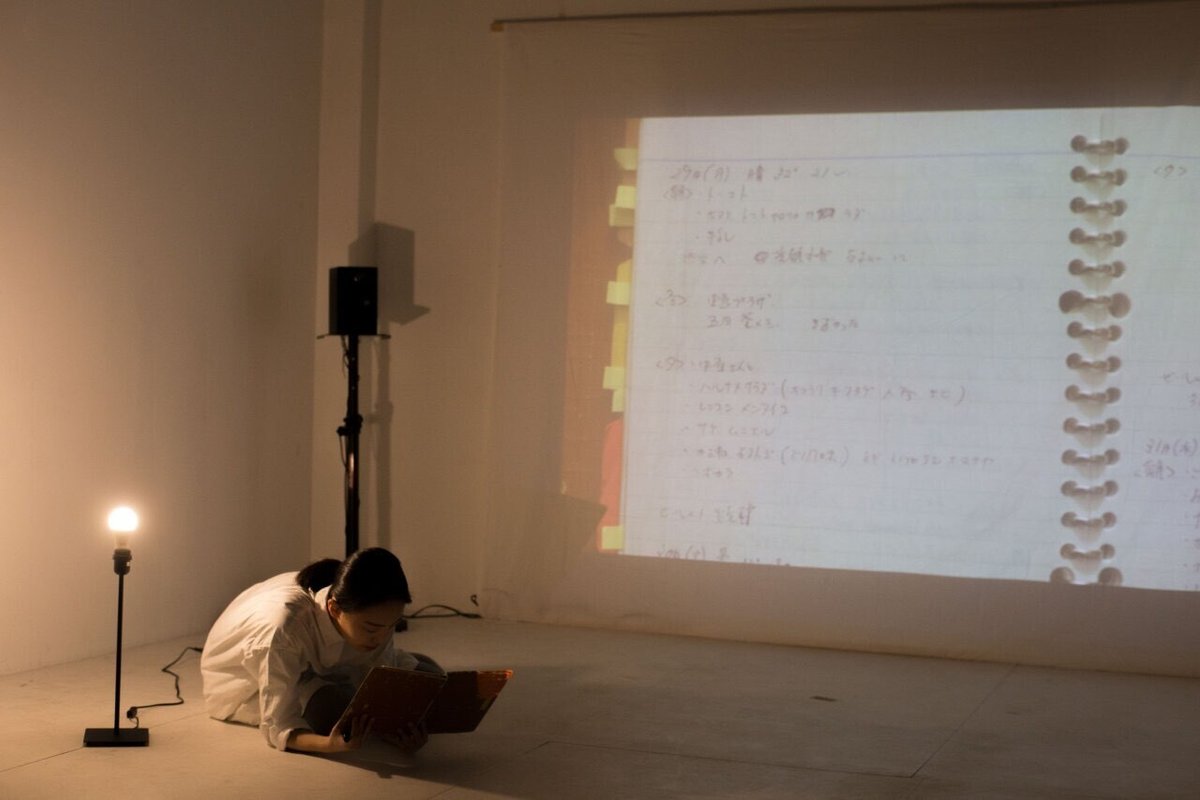

石原 散歩のときに拾った街の色んな動きを身体にコラージュすることにしました。たとえば、家電屋さんにある洗濯機の中でぐるぐる回るサンプルの洗濯物とか、閉まっていく踏切とか、点滅する電気などを身体にコラージュして、街に私が振り付けられる、自分の身体が街でつくられているみたいなことをやりましたね。それから、父の日誌も読み上げたり投映したりしました。

——とても面白いです。お話を聞いていて、確かに私性の強い事柄を扱ってはいるものの、作品の手つきにはそれを公に開くための回路があるように感じました。素材として家族の書いた食事日誌を使ったり、リサーチや創作過程を通じて石原さんの外側にある物質的なものを身体に取り込んでいったりしていて、そこには鑑賞者も石原さんの個人的なネットワークに混ざっていけるようなある種の公共性が担保されている気がします。街のリサーチなんかは、こじつけかもしれないですけど、大学の授業で寺山修司をやった経験も活きていそうです。

石原 確かに寺山は結構好きですね。

(注6)ESTA:電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization)の略。ビザ免除プログラムを利用してアメリカに渡航する際に申請しなければならない。

よりフィクション的な作品へ——『見てをりぬ』

石原 卒業制作では祖父母が趣味で書いた俳句を素材に『見てをりぬ』という作品をつくりました。2人は北海道の南西部にある旧大成町(現せたな町)に住んでいたんですが、私が知っている大成町は過疎がだいぶ進んだ状態で、賑わっていた頃のことを全く知りません。でも、2人が残した俳句には、もう少し人がたくさんいたころの大成町の景色が描かれてるんです。たとえば、実家のお寺で檀家さんたちと飲み会をしていた描写がありました。私は祖母が祖父にお酒を飲むのを止めるように言っているのをよく見ていて、だから私は祖父の飲酒は祖母にとってネガティブなことだと思ってたんです。でも、その句から楽しくお酒を飲んでた時代もあったことが見えてきました。

—— なるほど。俳句から、石原さんの知らない町の景色や人間関係が浮かんでくるわけですね。

石原 俳句は短いのにドラマがめちゃめちゃあるし、「確かに存在した」って感じがするんです。それで、これまでよりもフィクション的な脚本を書くことで、祖父母の俳句から読み取れる過去の経験を、いまの私の思考や感覚と重ね合わせるような作品がつくれるかもしれないと思いました。そのために、音楽のバーナに加えて、パフォーマーとして丹野武蔵くんに出演してもらいました。

—— なるほど。この作品はどういうプロセスを踏みましたか?

石原 大成町は海辺の街なので、俳句にもよく海が出てくるんですよね。だから、みんなで海に行って俳句を作りました。そしたら、潮の満ち引きでさっきまで歩けていた場所が全部埋まったり、パンをトンビに掻っ攫われたり、そういう海場ならではのアクシデントや厳しさを体感したことで海について書かれた句をより深く理解することができました。その海での経験や私たちの作った句も作品の素材として使いましたね。

—— 共演者の丹野さんにはどういうパフォーマンスをしてもらったんですか?

石原 脚本を完全にフィクションで描くのは難しかったですし、自分のやりたいこととしても、やはり完全に自分のつくった作品世界に出てくる人を演じてもらう形にはならなかったです。丹野くんが作った句を入れたり、丹野くんの髪が長いことについて言及したり、創作現場で発掘された彼のパーソナリティを反映しました。

—— 私的な部分を使うのは石原さんだけのときと変わらないんですね。

石原 私個人の経験を活かした部分としては、自分が田舎に行ってモヤっとするところに言及しました。祖母が書いた句に、自分が主婦である、職業がない者であることを憂いている句がいくつかあって、フェミニズム的な観点でも読めるんですよね。私も田舎に帰るとすぐ彼氏がいるか聞かれるし、父親も「大学に行かないで結婚してもいいんだぞ」みたいなことを言ってきたことがあった。母方のおばあちゃんからは「父ちやん母ちやんのことを考へて男性とお付き合いをして下さい。おばあちやんからのお願いです。」という手紙が届いたこともありました(苦笑)。それで、作品では、田舎特有のうっすらとした家父長制主義の空気を怖がっている人たちが、そういう場所に向かっていくという流れにして、でも、その間に確かに「温かい家庭」的なものを築けた人たちもいたことがわかるようなシーンを所々入れる構成にしました。

—— 登場人物が増え、時間も長くなったことで、よりたくさんの切り口が設定されたように思えました。

石原 短い作品よりもいろんな要素を含んでいてクリアではないですが、当時抱えていた家族観みたいなものへの悩みや問いを、その時に近くにあった素材を用いてコラージュ的に表現した作品と言えるかもしれないです。

自分の作品を編み直しながら「教育」を考える——『耳を忘れた』

石原 修了制作は『耳を忘れた』という作品をつくりました。修士課程では劇場以外の場所でのパフォーマンスに取り組んでいたので、この作品ではもともと劇場での発表を前提につくった過去の作品を屋外で再演しました。もとになったのは大学2年の時に高校演劇の子たちと一緒につくった作品なんですが、単純に当時のパフォーマンスをそのままやるのではなくて、当時やそれ以前に抱いていた気持ち、具体的な記憶を織り交ぜて編み直したんです。そのために、自分以外に3人の出演者を呼んできて、それぞれと1対1の創作日を設けて、役割を決めたり、テキストや振付を渡したり、それらを一緒にやってみることで作りかえたりするというプロセスでクリエーションを進めました。

—— 今度は自分のつくった作品を素材にしたんですね。どんな変化がありました?

石原 たとえば、プロのダンサー2人に出演してもらったんですが、当時高校生と作った振付をやってもらったときに、「ここって足はポイント?それともフレックス?」と尋ねられたことがありました。素人が作った振付をダンスの言語でなぞるとこうなるのか、と驚きました。もう1人は初演にも出演していて、当時と同じ役割もやってもらいつつ、高校入学以前の話を改めて聞いてみました。そうしたら、小学校の頃に全員『トルストイのアーズブカ』という童話集を読んで読書感想文を書く宿題があったって話が出てきて、その本を取り寄せて読んでみたり朗読してもらったりしましたね。

—— 変な宿題ですね(笑)

石原 そうしていくうちに、「高校生と一緒につくった作品」から派生して、みんながどんな教育を受けてきたか、それぞれがどんな学生で学校生活に対してどういう思いを抱いていたかに関心が伸びていきました。

—— へえ。石原さんはどんな学生だったんですか?

石原 実は修士課程の時、ゼミ長を任せられていたんです。正直しんどい時期だったんですけど、先生に「もう無理です」とは言えなかった。なんでも先回りして優等生的な振る舞いをしすぎて、どこかおかしくなっちゃったんですよ。そのとき「私っていつもそう!」って思って。一度始めたことを辞められないんです。高校もいわゆる自称進学校で、部活も勉強も頑張りますってスタンスの学校だったから、途中でしんどくなって辞めちゃう子も何人かいたんですけど、私は辞めるっていう選択肢自体がなかった。私としてはそうやって辞めることができれば、どんなに楽だったろうって思うんです。

—— 学校のシステムと自分との距離に悩まれていたんですね。

石原 私は田舎にいた期間が長かったし、学校しかないと思ってたんですけど、たとえばこの作品に出てくれたダンサーの2人はダンスが学校の外にあったから、学校にそこまで比重を置かなくてもよかったみたいなんですよね。途中でやめるって判断をできた人たちがすごく羨ましいなって思ったりして、教育に関する問題意識が出てきました。過去につくった作品を素材にするのはもっと成熟した表現者のやることなのかもしれないけど、自分にとっては小学校から続いていた学校生活から出るというタイミングで取り組めたのはベストだったのかなと思います。

4Kの記憶、創作の心意気

—— どの作品も興味深い創作プロセスでした。自分の私的な経験がまずあって、それに対して祖父母の俳句や父の食事日誌のような外部の素材を設定する。そして、素材を深掘りしていくなかで出てきたものも含めて作品化していく。『耳を忘れた』は作品自体が素材化されているし、出演者として呼ばれた人の身体や過去も素材になる。作品に使える素材の増やし方が特徴的だなと思いました。

石原 修了制作のときに、「朋ちゃんの記憶って4Kで撮れてるよね、私はフルHDだけど」って言われて納得しました。解像度高すぎて、精神的にやられることもあるんですけど。

—— でも、そういう解像度で世界を経験しているからこそ、たくさん素材は集まるし、作品はつくれますよね。

石原 そうですね。マームとジプシー(注7)の藤田(貴大)さんも、記憶の解像度が高いって言ってました。私、藤田さんの話にはすごく共感するところが多いんです。藤田さんがとある地方の小さなカフェに行ったときに、そこの店主がお客さんが来ないあいだもスプーンを磨いたり店の手入れをしていたらしくて、自分もそういうふうに演劇を作りたいって言ってたんです。つまり、舞台に載せる全ての要素をちゃんと準備していたい、小道具ひとつとっても自分の目で見て良いと思ったものを置きたいということらしいんですが、その心意気がいいなあと思いました。自分の創作におけるコラージュは、シーンやストーリーの構成のことだけじゃなくて、こういう舞台上の物の配置も込めて言ってるんですけど、その姿勢は藤田さんと似ています。とはいえ、どこか決定的に違うところがあるとも感じていて、自分の先行作家の一人としてみています。たぶん、藤田さんも寺山好きだと思うんですよね。

—— なるほど、寺山-藤田-石原のラインがあるということですね(笑)。

石原 かもしれません(笑)。

—— 他にも、石原さんが作品をつくるうえでの「心意気」はありますか?

石原 私はサービス精神が旺盛なほうで、自分の作品をアートの場で発表する時でもできるだけ分かりやすくしたいんですよね。だから、ちょっとクスッとできるところ、どこか1箇所でも好きだと思ってもらえる部分を作ろうみたいな意識がありますね。自分はライトなものも好きなので、観ている人を突き放したくないんです。

—— 作品に愛嬌があるかどうかは大事ですよね。これまでの作品は割といろんな要素がコラージュ的に組み合わさっていましたが、そこでの「分かりやすさ」とはどんなものなんでしょうか?

石原 私がよく使うコラージュ的な構成は作品の全体像を分かりにくくするところもあると思うんですが、でもなぜある要素と別の要素が組み合わされているかははっきりさせたいです。どこが似ているからくっつけたのか、さっき言ってたのがここに繋がるのかみたいなことを、言葉で説明しなくても共通点を見出せるように工夫しています。デザイン的に言えば、レイアウトを変えるって感じですね。ちゃんと見出しは作る。エディトリアルデザインみたいな感じかもしれないです。

—— 確かに素材を構成して、他の人に何かを伝えるという意味で、演出・構成とデザインの技術はつながってきますよね。

(注7)マームとジプシー:演劇作家の藤田貴大が2007年に設立した劇団。作中の印象的なシーンを何度も繰り返す「リフレイン」の手法が有名。代表作に『cocoon』『ΛΛΛ かえりの合図、まってた食卓、そこ、きっと—————』『てんとてんを、むすぶせん。からなる、立体。そのなかに、つまっている、いくつもの。ことなった、世界。および、ひかりについて。』など。

不完全でパーソナルな身体を舞台上に存在させる

—— さて、一番最初の話題、つまり石原さんの俳優としてのアイデンティティに立ち返ってみたいと思います。全ての作品を通じて、私性、自分(たち)の経験を自分(たち)が演じるという形式を重んじていると感じました。

石原 『まいにちオン・ザ・ヴィークル』や『寝てる人もいる』のときは、自分でやるしか選択肢がなかったわけですけど、それでも自分のことだから自分でやりたいと考えていた気がします。やっぱり自分の感覚は他人に共有しえないんじゃないか、たとえば身体が麻痺してる状態から動くようになった瞬間のことはもう経験した人にしかわかんないんじゃないかと思うんです。もちろん、説明して理解してもらうことはできるかもしれないけど、その状態を通ってきた身体でやることのほうが重要だと感じていました。

—— なるほど。他方で、自分固有の経験や感覚から出発した作品づくりから、それを他者との共同制作へと開いていくプロセスがあったというのが興味深いです。そこでは複数の人のパーソナリティが集まる形で作品がつくられていくわけですよね。そして、石原さんは自身の作品制作と並行して、他の人が演出する演劇作品に出演してもいますよね。それらの活動のなかで、共通して考えていることはありますか?

石原 私は自分の身体を不完全だと思っています。幼い頃からダンスやバレエをやってきた人たちみたいな鍛えられた身体じゃないし、演技もレッスンを受けて身につけたって感じではない。体力も柔軟性もあまりないです。だから、いわゆる俳優としての技術は足りないのかもしれないです。でも、その自分自身の身体を存在させることで何かしらの現実味が生まれることを信じていて、自分の作品ではそれを出したい。他の人の作品に出演する時も、固有の歴史を持った自分の身体を使うことによって、その作品が良くなればいいと思っています。

—— そこでもやはり石原さんの個人性や記名性が重要になってくるわけですね。

石原 たとえば、今まで2度出演したやしゃご(注8)がやっていることは体感としてしっくりきています。私はいわゆる「障害者」ではありませんが、自分にはハンディがあると感じながら育ちました。でも、やはりその気持ちを表に出すのは難しいです。やしゃごは、さまざまな作品のなかで「障害がどこから始まるのか」をテーマにしていると思っています。主宰の伊藤(毅)さんもきょうだい児として育っているので、「自分は社会的には健常者として育てられたけど、個人的にはハンディがある」と思ってるんじゃないかと勝手にシンパシーを感じています。

—— そういう共感をベースに俳優としての仕事ができていたわけですね。

石原 はい。とはいえ、ちょうどコロナ禍でのクリエーションで、稽古場の外でプライベートの話をする時間がなかったということもあって、伊藤さんには自分のバックグラウンドを一切話していませんでした。でも、なんだか見抜かれていたような気がします。

—— 不思議な話ですね。伊藤さんにはどんな役柄を渡されたんですか?

石原 2021年に出演した『てくてくと』では八幡さんという女性の役を演じました。八幡さんは自分に発達障害の特性があると気づいて病院へ行ってみたけど、はっきりと診断のつかないいわゆる「グレーゾーン」とされてしまう人物です。診断がつけば困りごとがなんとかなると信じて病院に行ったのに、今の自分の状態では制度的な支援を受けられないとわかってしまって、会社の人たちに「なんで助けてくれないの」と感情を爆発させちゃうシーンがあって、そういうところはまさに自分の気持ちすぎて怖かったです。

—— 「そういうところ」というのは?

石原 ハンディになりきらないけど、自分の中には明らかにある「それ」を、誰かにどうにかして欲しい。本当はどうにもならないこともわかってて、でも言っちゃうみたいな部分ですね。役と自分の距離がゼロ距離というか……。伊藤さんに対して「なんでそういう台詞を私に書くんだ」と思うくらいでした。

—— あまりに距離が離れているのも考えものですが、近すぎるのも大変そうですね。

石原 はい。最終的には落とし所を見つけられましたが、相対化するのがとても難しくて、自分自身と役やパフォーマンスとが近いことの怖さも感じました。でも、そういう過程を通ったからこそ、私にとってめちゃくちゃ大事な作品だなと思います。

(注8)やしゃご:俳優の伊藤毅が「青年団若手自主企画伊藤企画」として2014年に立ち上げ。普段目の向けられない人々にスポットライトを当て、誰も悪くないにも関わらず起きてしまう答えの出ない問題をを描く。代表作に『アリはフリスクを食べない』『きゃんと、すたんどみー、なう。』『てくてくと』など。

入院生活の絵日記をパフォーマンスにしたい

—— ちなみに、次の作品のアイデアはもうあるんですか?

石原 はい。実は3月から4月にかけて入院していて、そのあいだ絵日記みたいなものをつけていたんです。

—— 絵日記!夏休みの宿題以来書いてないです。

石原 書きたくなるような面白いことが色々あったんですよ。病室で隣だったおばあちゃんと立ち話したのを思い出して書き起こしてみたり、看護師さんがすごい面白かったりとか、なんか読んでた本とその時の自分の状態がすごくリンクしたり、医者たちが「こんなふうに並んで歩いてると白い巨塔みたいだね」って言いながら歩いてるのを見ちゃったりとか(笑)。

—— 医者側も意識してるんですね(笑)!

石原 結構テンション上がってて面白かったので、白い巨塔っぽく絵に描いてあげました(笑)。

入院生活自体はめっちゃ辛かったんですけど、作品の素材になりそうなことがいっぱいあったので、その日記を原作として、パフォーマンスを作ってみたいです。前から街の中で拾ってきたセリフで作品をつくりたいと思ってたから、そういうことを試してもいいのかなとか考えています。そのために適切なメンバーを誘わねばならないんですけど、迷っています……。

—— こんな人と作りたいな、みたいな希望はありますか?

石原 自分の身体を不完全だと思っている仲間がいればいいなと思ってます。でも、この作品に誘うことで「お前の身体、不完全だろ」って私がその人にレッテルを貼るみたいになるのは嫌だから、公募でもしたらいいのかなとか考えています。あとは、これまでより開けた共同制作がしたいです。

—— 「開けた」とはどういう意味ですか?

石原 出入り可能なあり方を目指したいんですよね。小さなコミュニティで密に対話をしながら作ることは大事にしたい一方で、そこに全然違う人がある日いきなり入ってきてもいいし、逆に誰かがいない日があってもいいみたいな。とりあえず、企画書を書かなきゃですが……。

—— なるほど、面白そうな試みですね!

石原 あとは、円盤に乗る場のつながりで、ダンサー・歌人の涌田悠さんとシンガーの田上碧さんと作品をつくることになったので、私も俳句や短歌を作ろうかなと思っているところです。

—— おー、ワクワクします!というか、円盤に乗る場の企画なのに、乗る場の話をしそびれてしまいました……。でも、もう時間ですね……。ひとまずたくさんいい話を聞けました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

石原 ありがとうございました。

Vol.1 石原朋香〈エッセイ〉「薬の匂いの手芸店」はこちら

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?